| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

【最新更新日 : 2021年07月11日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書きへのリンク |

36 |

21.07 |

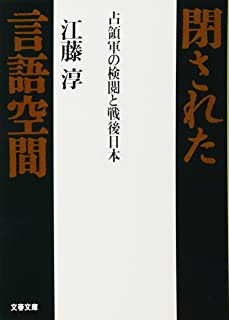

閉された言語空間 占領軍の検閲と戦後日本  |

江藤 淳 |

文春文庫 |

☆ |

第二部 アメリカは日本での検閲をいかに実行したか 第一章 ・昭和二十年(一九四五)九月、逐次占領を開始した米軍の前で、日本人はほとんど異常なほど静まり返っていた。 ・連合国記者団の第一陣として、東京に乗り込んできたAP通信社のラッセル・ブラインズは、「全国民があまりにも冷静なのに驚いた」と告白している。 ・だが、「驚いた」のはなにもブラインズだけではなかった。実は占領軍自身が、すべては「巨大な罠」て゜はないかと、疑っていたのである。この沈黙が解けたときに、にわかに血の雨が降り、米軍は一挙に殲滅されてしまうのではないか、と。 第五章 ・CI&E(民間情報教育局)が「ウォー・ギルト・インフォーメーション・プログラム(戦争についての罪悪感を日本人の心に植えつけるための宣伝計画)」なるものを、数次にわたってきわめて強力に展開していた。 ・CI&EからG-2(CIS・参謀第二部民間諜報局)に宛てて発せられた文書(昭和二十三年 ‹一九四八› 二月六日) «民間情報教育局は、ここに同局が、日本人の心に国家の罪とその淵源に関する自覚を植えつける目的で、開始しかつこれまでに影響を及ぼして来た民間情報活動の概要を提出するものである。» ・一般命令第四号(昭和二〇年 ‹一九四五› 十月二日) «各層の日本人に、彼らの敗北と戦争に関する罪、現在および将来の日本の苦難と窮乏に対する軍国主義者の責任、連合国の軍事占領の理由と目的を、周知徹底せしめること。» ・『太平洋戦争史』と題されたCI&E製作の宣伝文書は、日本の学校教育の現場深くにまで浸透させられることになった。 ・それは、とりもなおさず、「ウォー・ギルト・インフォーメーション・プログラム」の浸透であった。 ・『太平洋戦争史』は、まさにその「プログラム」の嚆矢として作成された文書にほかならないからである。 ・歴史記述をよそおってはいるが、これが宣伝文書以外のなにものでない。 ・そこにはまず、「日本の軍国主義者」と「国民」とを対立させようという意図が潜められ、この対立を仮構することによって、実際には日本と連合国、特に日本と米国のあいだの戦いであった大戦を、現実には存在しなかった「軍国主義者」と「国民」とのあいだの戦いにすり替えようとする底意が秘められている。 ・これは、いうまでもなく、戦争の内在化、あるいは革命化にほかならない。「軍国主義者」と「国民」の対立という架空の図式を導入することによって、「国民」に対する「罪」を犯したのも、「現在および将来の日本の苦難と窮乏」も、すべて「軍国主義者」の責任であって、米国には何らの責任もないという論理が成立可能になる。 ・大都市の無差別爆撃も、広島・長崎への原爆投下も、「軍国主義者」が悪かったから起った災厄であって、実際に爆弾を落した米国人には少しも悪いところはない、ということになるのである。 ・そして、もしこの架空の対立の図式を、現実と錯覚し、あるいは何らかの理由で錯覚したふりをする日本人が出現すれば、CI&Eの「ウォー・ギルト・インフォーメーション・プログラム」は、一応所期の目的を達成したといってよい。 ・つまり、そのとき、日本における伝統的秩序破壊のための、永久革命の図式が成立する。以後日本人が大戦のために傾注した夥しいエネルギーは、二度と再び米国に向けられることなく、もっぱら「軍国主義者」と旧秩序の破壊に向けられるにちがいないからだ。 第七章 ・東京裁判、市谷法廷開廷の直後に、清瀬一郎博士は、まず裁判所の管轄権に対する動議を提出して、真正面からこの法廷の非合法性を論証しようとした。昭和二十一年(一九四六)五月十三日、第三回の法廷においてであった。 「その当時まで世界各国において知られておった戦争犯罪ということの意味は、結局戦争の法規、慣例を犯した罪という意味であります」 「その実例として多く挙げられておるものは、交戦者の戦争法規の違反が一つ、非交戦者の戦争行為が一つ、掠奪が一つ、間諜および戦時叛逆この四つが戦争犯罪の典型的なものであります」 「平和に対する罪、すなわちその戦争の性質が如何でありましても、戦争自体を計画すること、プラン、準備すること、プレパレーション、始めること、イニシエーティングおよび戦争それ自体、すなわちウェイジ・オヴ・ウォーそれ自体を罪とするということは一九四五年七月当時の文明国共通の観念ではないのであります」 第十章 ・CCD(占領軍民間検閲支隊)の言論検閲が、いかに戦後日本の言語空間を拘束し続けて来たか。 ・いったんこの検閲と宣伝計画の構造が、日本の言論機関と教育体制に定着され、維持されるようになれば、CCDが消滅し、占領が終了したのちになっても、日本人のアイデンティティと歴史への信頼は、いつまでも内部崩壊をつづけ、また同時にいつ何時でも国際的検閲の脅威に曝され得る。それこそまさに昭和五十七年(一九八二)夏の、教科書問題のときに起った事態であることは、あらためてここで指摘するまでもない。 ―― 完 ―― |