| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

【最新更新日 : 2024年12月22日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き | ||

34 |

22.10 |

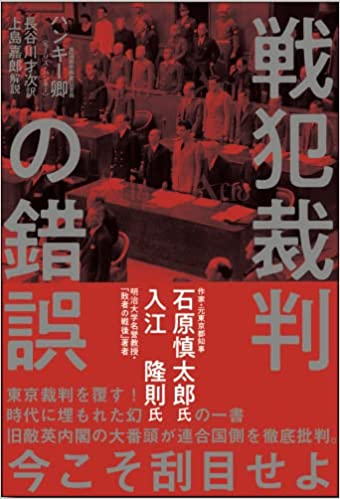

戦犯裁判の錯誤  ハンキー卿 (英国枢密院書記官長) |

ハンキー卿 |

経営科学出版 |

☆☆☆ |

原著者の序文 若干の疑問 (一)未来に対して極めて重要な裁判を行う法廷を偏見の度合の少い連合国の構成国、もしくは、もっと公平な中立国の判事を参加させずに、戦争の矢おもてに立った連合国の構成国の指名した判事だけで構成することに決定したことは、果して正しく賢明だっただろうか。 われわれはいま少しで負けるところだったが、かりに負けたとしたら、われわれは日・独・伊三国だけによる裁判に納得しただろうか。また、歴史がそのような裁判の結果を受けいれると期待されるだろうか。 (二)不戦条約その他の国際条約を侵犯し、隣国に対し侵略戦争を計画し、準備し、遂行し、占領地域の一般住民を虐待し、奴隷労働その他の目的のためにその土地から追放し、個人の財産を略奪し、軍事上の必要によって正当化されない都市村落の無暴な破壊を行うような罪を犯したことが一見明かな同盟国の政府(例えばソ連)および個人に対しても同じような裁判を行うつもりか。 (三)このような裁判をやらないとすれば(もちろん、やるはじはない)、ニュルンベルグの政策は、敗者に適用する法律は勝者に対するそれとは別物だということを示唆しないか。哀れなるは敗者である! これは将来の悪い先例とならないか。 第一章 裁判と侵略 イギリスの記録 ・過去数世紀間にわたり、かつ近世においても、とくに今度の大戦にあたり、主たる欧州の同盟各国の大半が、技術的侵略をやっていることは明かである。 ・西方各国は、最近、公然大がかりの侵略行動を敢てした、ある東方の強国と、同盟を結ぶことためらわなかった。 ・それにもかかわらず、ドイツの政治上軍事上の指導層だけが、とくにひき出されて、侵略行動について裁判に付せられ、「法として認められた一般的慣行の証拠」として、裁判のぎりぎりの当日まで敵国も全く同じことをやっていたという点をついて、自身を弁護することすら許されなかった。 ・その上、戦敗国を審理するこの特定の裁判のために戦勝国が事後に起草した法律(※)で (※)事後法。実行時に適法であった行為について、その後に定められた法律に基づいて刑事責任を問うこと。近代法では法律不遡及の原則に基づき、事後法は禁止されている。 ・しかも、ドイツ人はもちろん、われわれ自身ならびにすべて後世の人々が、これを公正な裁判として受け取ることを期待しているのである。 定義ついての不一致 ― 一九四五年六月のロンドン会議 ― ・会議の任務はクリミヤ(ヤルタ)会議で決定したとおり「すべての戦争犯罪人を公正かつ迅速に処断する」ことである。 ・したがって、ソヴェト代表がくりかえし指摘したとおり、会議の目的は「処断する」ことである。しかも「迅速」に。 ・さもなければ世間は戦争裁判全体にいや気がさして、もの笑いの種に供するおそれがある――その後まさにそのとおりになったが。 ・それから「公正」に、さもなければ戦勝国が戦敗国を裁判するための芝居とけなされよう。――今日現にそういわれているとおり。 管見 ・通常、侵略を起こすには、その前に挑発を受けている場合が多く、どの点から挑発自体が侵略に変るのか、的確な判断をくだすことはできない場合が少なくない。 ・宗教も民族もちがうか、あるいはその片方だけちがう場合に、一国の人口のうちの多数派が少数派を虐待したとき、とくにむずかしい問題が起る。 ・虐待が虐殺とか人命にたいする脅威という段階に達すれば、侵略についてどんな定義を下そうとも、強国が同民族ないし同宗旨の人々を保護するため介入するのを阻止することはできない。歴史の審判において、誰がこれを侵略と呼び得よう。 ・時々は、ある国の政府が、内乱のためか全く無能力のためか、それとも意思または手段を欠くために自国の領域内における治安を維持できぬ場合には、少数民族を保護するために技術的侵略を敢てせねばならぬこともあろう。 ・史上起こり得るあらゆる場合に施してあやまらないような定義を考察することは、ついに、できぬ相談ということになった。 ・その上、今日においては、共産主義のような理念が各国政府にたいして分裂的弱体化影響を及ぼしたり、各国がすべて理論上平等ということになっていたりするので、空軍や潜水魚雷やV1、V2等々によって侵略がやりやすくなった事実を上げるまでもなく、侵略の定義をくだすことはますますむずかしくなっている。 ・無条件降伏とか戦争犯罪人の裁判とかいうおどかしは、戦争においては間違いだという事実である。 ・無条件降伏と戦争犯罪裁判の政策を取り止めるだけの感覚をもっていたら、すべての旧敵国との間に、久しい以前に合理的な講和が結ばれていたろう。 ・その上われわれはこれらの政治的裁判に由来する後世の批判も受けずにすんだろう。 ・関係各国の法制が違うのだから判事諸公の努力がいかに賞讃に値いしようとも司法の最高基準に到達することは出来ず、現代ないしは後世の信頼を博することもできない。 ・東京裁判の印度代表、カルカッタ高等法院判事ラドハビノーデ・パル氏(※)の反対意見 (※)ラダ・ビノード・パール。一八八六 - 一九六七年。インドの法学者。東京裁判は事後法による裁きであり、国際法に反するとして被告人全員の無罪を主張した。 「戦勝国が今回与えた犯罪の定義に基づいて執行された、いわゆる裁判は、我々と、かつて戦争に敗れた人々を一括屠殺した時代との間にひろがっている、幾世期にわたる文明を抹殺してしまった。かく処方された法律によって裁判することは、報復に対する渇望をいやすために法律手続の仮面を借用するにほかならない。いささかも司法の理想にそわず、しかも法律上の措置ではなくして政治上の仕組みに過ぎないという印象を当然まきおこすであろう。勝った人々が思うがままに犯罪の定義を下し、そして処罰することができるというのは、かつて戦争に勝った人たちが占領した国を荒しまわり、その国内における公私一切の財産を掠奪し、住民を殺害し、あるいは捕虜として拉し去った昔の時代に立ちかえることに等しい」 ・要するに戦争は政治の延長である。 ・戦争における第一の目標は勝つことである。第二の目標は負けないようにすることである。第三の目標は戦争を短くきり上げることである。第四のそして最も重要な、絶対に看過してならない目標は、正しい、かつ長つづきする平和を確立することである。 ・あらゆる種類の干渉、憎悪、復習、処罰、その他、以上四つの目的の達成を阻害するようなことは、すべて排撃されなければならない。 ・戦争がすめば早晩、敵国人と親しい交わりをして生活すべきものであることを常に銘記しなければならない。 ・古典を引用しよう(『ポリビウスの歴史』)。 「善人たちが戦争を起こす目的は、悪人を叩きつぶしてしまうことではなくて、悪業を改変させるにある。罪ある人たちを叩きつぶす際に、無罪の人たちを ・我々はドイツ人ならびに日本人よりも、より高い道徳律と、よりキリスト教的な精神をもっていると称して自慢していた。 ・なるほど、これらの国々のように残虐行為をあえてするほど堕落はしなかったが、無条件降伏と戦争犯罪裁判をかかげて威嚇し、かつこれを実行するというあやまりを犯している。この上、我々は極端な限度まで報復を強行した。 ・戦争においては相手が悪いことをすれば、こちらは正しくなる――これが報復の基調をなす原則である――というかも知れないが、とくに一般非戦闘員が主として犠牲をこうむる場合には、この 第二章 無条件降伏の政策 ドイツと無条件降伏 ・その不幸な字句によって戦争は長びき、ドイツ国民は人間の耐え得るぎりぎりまで抗戦した。ドイツの領袖は一人として、無条件降伏というような屈辱的条項に署名することをいさぎよしとしなかった。 原子爆弾 ・過度に戦争を長びかせずに無条件降伏を確保するために、西方同盟国の首班たちは一九四五年七月ポツダムにおいて、原子爆弾という究局の弁法に訴えることをきめた。奇妙かつ危険千万な決定である。 ・原子爆弾が未曾有の残虐致命的兵器なることも、一般市民たると軍事目標たるとを問わず、その効果は無差別に及ぶことも先刻ご承知のとおり。 ・しかも日本がすでに平和討議を期してロシアに近ずいていたことも知っておった。 ・原子爆弾の使用が国際法に抵触しないかどうかを、もし調査したならば、簡単に要約して、つぎのような事情だということが分ったろう。 (一)一九二二年二月六日のワシントン条約は、とくに「戦争にさいして窒息性、毒性、その他ガスならびに一切の類似の液体、材料または考案を使うこと」を禁止している。ところが原子爆弾は致命的な毒性放射線を大量にまき散らすのだから、この「液体、材料または考案」という言葉のなかにはいる。だが条約の一班を構成する潜水艦戦に関する他の条項をフランスが受諾できなかったので、ワシントン条約は結局、批准されてはいない(フランスを除き批准)。 (二)しかしながら一九二二年ワシントン条約第五条のこの規定は、一九二五年のジュネーヴ国際条約に取り入れられ、さらに拡張されて細菌戦にまで及んでいる。ジュネーヴ議定書には四〇か国が署名、批准ないし加入しており、これらの国々の間では拘束力をもっている。もっとも日米両国は署名しただけで批准も加入もしていないから、双方ともに拘束されない。 ・J・M・スペート氏は、この題目についての指導的な権威である『原子問題、新たな考え方』において、つぎのように事情を要約している。 「毒ガスの使用を禁止したワシントン条約は、ついに実施されるに至らなかった。ジュネーヴ毒ガス議定書は結局、アメリカ合衆国の批准を受けなかった。従って法律の字句の上からいえば、アメリカは毒ガス弾を使ってもよく、あるいは原子爆弾が毒ガス弾と同種だということになれば、原子爆弾を使うことも自由だ。しかし道義的、倫理的に同じく自由であるかどうかは歴史が決定する問題である」 ・しかし、つぎの二つのことだけは殆んど確実だと思う。 (一)同盟国の指導層が敵の手に捕われ戦争犯罪人として審判された場合には、軍事裁判所の条例を起草する人たちは原子爆弾の使用を国際法に対する犯罪として宣言することを任務と心得たに違いない。 (二)もし敵が原子力の問題を解決して、さきに原子爆弾を使ったとすれば、原子爆弾の使用が同盟国における戦争犯罪のリストの中に掲げられ、原子爆弾の使用を決定した人たちや、原子爆弾を用意したり使用した人たちは断罪されて絞首刑に処せられたであろう。 期待された利益 ・無条件降伏宣言によって如何なる利益を期待したのか。 (一)日独両国の戦力を破壊することによって、かなりの程度まで世界の平和を保障すること。 (二)これら両国における恐怖と憎悪とに基づく哲学の破壊。 (三)ナチ政権またはファシスト政権の残滓および日本の陰謀機構の残滓を一切とり除くこと。 (四)罪深く、かつ野蛮な指導層を処罰すること。 (五)敵国が降伏した場合、同盟国は如何なるとりきめないし如何なる義務によってでも、敵国に対し縛られない。無条件降伏とは戦勝国が自由裁量の権限を持っている意味である。 (六)第一次大戦後、ドイツ人は降伏したのではなくて、ただウィルソン大統領の一四か条を受け入れただけだと主張されたが、今度はドイツ人も、かかる発言ができなくなること。 ・しかし以上期待された便宜は、いずれも具体化しなかった。 ・日独両国の戦力を叩き潰しても世界の平和は保障されなかった。 ・対戦が終わるやいなや、従来しばしば起こったように同盟国がばらばらになりはじめ、世界平和の望みはたちまちにして消え去った。 ・西方の各強国はかつて約束したとおり、ポーランド、ルーマニア両国をナチの手から救ったが、これらの国々が常にナチ以上に恐れておったソヴェト・ロシアに対して、東欧州をあげて手渡す結果となったではないか。 ・そして間もなく西方は、共産主義がしかけている「冷たい戦争」に直面しているのに気がついた。しかも「冷たい戦争」は熱戦に転じそうな形勢だ。 ・ヒトラーを叩きつぶすことが必要であり、かくして大きな危険を阻止したにしても、西方は日独両国の戦力を叩きつぶし、かつ両国の人心を失った結果、欧州ならびに極東における共産主義に対する防壁を取り除き、全世界の安全保障を激減させたに過ぎない。 ・つぎに無条件降伏の方式を弁護するために、憎悪と恐怖に基づく哲学の破壊があげられているが、キリスト教全般、宗教改革後の各教会、ユダヤ民族ならびにユダヤ教、共産主義、社会主義、その他幾多の主義等、これらが内外から加えられたいろいろな攻撃にもかかわらず生き残っている事実は、力によって理念と哲学と信念とを殺すことはできぬ相談だということを示す久遠の証人である。 ・忘れてならないことは、無条件降伏と戦争犯罪の裁判自体が、我々の気がつかないうちに今度の敗戦の間に成育した憎悪の哲学の一班だという事実である。これらは永劫に禁断されねばならない。 ・戦争前または戦争の過程において無条件降伏の脅し文句を並べる結果、得るところが如何に少いか、利益を実現することが如何に難しいか、そして特にその帰趨が如何に重大であるかが明らかとなった。 ・無条件降伏の方式が導くところは、瞞着と詭計であり、そのきわまるところ極度の残忍と破壊であり、更にまた、第二次大戦におけるイタリアの場合のように、再び瞞着と詭計となり、同盟国となるべき相手を激怒させ失望させ、協力の度合を減殺するに至る。 ・更にドイツの場合のように極度の苦難と強度の残忍、報復を生み、日本の場合においては結局、原子爆弾二発による悲劇を演じている。まことに悲しむべき物語で、しかもこれに対し、得るところは殆ど全くない。 ・無条件降伏の政策によって利益を得た、ただ一つの国はソヴェト・ロシアである。大戦が長びいたおかげで東欧州を席捲し自国の政体をそこにおしつけることができた。 第三章 ドイツの戦争裁判 裁判の影響 ・ニュルンベルグでも東京でも、戦勝国は戦敗国を裁判し、判決を下した。法廷は、戦敗国だけを裁判するために、戦勝国だけによって設置され、戦勝国から権限を授けられた。そして国際法としての裁判所条例と規則が戦勝国だけによって起草されたのである。 ・米英仏の判事たちが、個人としては罪がないとしても、裁判の前後を通じて、世界の政治的罪悪の半分を犯した他の一国を代表する同僚と法廷に席を列ねたことである。 ・ニュルンベルグ判決のもっともらしい立論にもかかわらず、これらの裁判は正義の仮面をかぶった、勝者のための法律と敗者のための法律とは別物だという。 ・戦争犯罪人が起訴されたのと同一の罪悪の多くを犯した疑いがあるソ連の判事と席を列ねたといって、私が米英仏の判事の立場に言及したのは、もちろん判事たち自身を非難するつもりではなく、彼らをそのような立場においた政治的な誤謬を非難したのである。 ・私が言及した罪悪は、ソ連の東部ポーランド(一九三九年九月)、フィンランド(一九三九年十一月)、バルト三国(一九四〇年夏に併合)などに対する侵略や、終戦当時、現在の鉄のカーテンの東側のヨーロッパ諸国の政治的支配権を強奪し、自由を抑圧したことなどである。 ・裁判所条例は戦敗国の罪悪だけを取り扱っているが、占領地域の人民の追放、略奪、捕虜の謀殺、および軍事的必要により正当ずけられない破壊などの罪悪は、同盟国の一国ないし数国も犯していながら、これが告訴されずに戦敗国だけが罰せられるのでは、戦敗国が処罰の正当性を認めることは極めて困難である。 第四章 ノールウェイ ・平和は復習から生まれるものでなく、正義から生まれるものである。 第六章 重光 ・私の演説 「首席検察官ジョゼフ・キーナン氏が、重光は裁判にかけられるべきではなかったし、もちろん有罪の判定を下されるべきではなく、国際法廷が重光に七年の禁錮刑を科したことには不同意だと述べた」 「キーナン氏はまた、もしソ連が参加しなかったら、重光は裁判もされなかったし、有罪にもならなかったろうといっている(※)」 ※(ソ連は日ソ中立条約に違反して、終戦のわずか数日前に日本に宣戦したことによって、東京裁判に参加する資格を与えられたにすぎなかった。日本はソ連の宣戦布告後数日にして降伏したが、ソ連軍は満洲に侵入して略奪を行った) 侵略戦争の遂行 ・ローリング判事は、重光はおそらく終戦に努力するため入閣したのだということを示す有力な推定を下している。 ・同判事はまず、重光が入閣するまでは侵略戦争の強硬な反対者だったことと、彼が事実、終戦のため努力したことを示している。 ・ローリング判事の言葉 「被告人重光の一九四三年以前における態度と行動に関して法廷に提出された証拠から判断すれば、彼が侵略戦争に反対し、その防止に努力したことは明らかである」 「さらに東條、小磯両内閣の外相としての重光の行動に関する証拠は、彼ができるだけ早く戦争を終結させるために、最善をつくしたことを示している」 ・重光は戦前は戦争の勃発を阻止するために最善をつくし、戦争中は終戦のために最善をつくした。 捕虜 ・ローリング判事は述べている。 「裁判中、もしくはその直前に、新しい解釈を作ってこれを遡及させることは、やや極端な措置であり、将来に対する恐るべき先例である。この新解釈の周辺には、いやな復讐の 第七章 東京の余波 ・ニュルンベルグ、東京の政治裁判は、単に間違って企図され、間違って実施されたばかりではない。これらの裁判は、かねて解決しようともくろんだ以上の新しい、より重大な問題を発生させたのである。 ・私はまたアメリカ、英国その他、欧州諸国の市民の多くから数々の声明書をうけとっている。それらはことごとく、私に説くに、裁判の仮面のもとに実施された復讐の政策の放棄を要求しつづけることをもってしている。 弁護団の抗議 ・次の覚書は、裁判の運営について一九四八年十一月二十一日、東京裁判弁護人 ・そこにもられた批判の多くが、少数派判事の諸報告に見る主調と軌を一つにしている。

・この三つの ・覚書は多くの言葉を費して「裁判は不公正だった」「検察側は事案を公正に提起しなかった」といっている。 第八章 過去・現在・未来 ・私は連合諸国が旧敵国を扱うに当っておかした重大な過失――無条件降伏の政策によって起こされた損害から始まり、報復的な裁判、言葉のあらゆる意味における判決の誤謬に至るまでの――を明らかにすることに努めた。 ・むろんそれは敵国の侵略、戦争犯罪を過小評価しようなどとしたわけでなく、ましてや宥免(罪を大目に見て赦すこと)しようと企てたわけではない。 ・しかし、第二次大戦前後の歴史を冷静に検討することによって、われわれもまた、ソ連は一〇〇パーセント、英国およびその他の同盟諸国はそれぞれ異なる度合いで――ニュルンベルグ、東京と同程度の訴追をうける責任があるような工作を実施したことが明らかにされた。 ・判決は、かかる工作については何ら言及しておらず、その点で、重大な非難をうけるべきである。弁護団は、その種の証拠の提出を許されなかったがために非常な不利益をこうむったといわれている。 バランス・シート ・無条件降伏、戦争犯罪裁判は一九四三年に採用され、最も陰険な方法で実施され、以来、至るところにはかり知れぬ影響を及ぼしている脅迫政策の補足物として非難されてきた。 ・それは戦争をさらに苛烈なものとし、最後の一兵まで戦うことを不可避的なものとし、条件を持ち出し、または交渉の窓をひらく可能性をまったく閉ざし、ドイツおよび日本に絶望の勇気を与え、ドイツの「唯一の希望」としてのヒトラーの地位を強化し、ゲッペルスの宣伝を援助し、ノルマンディー上陸を不可避とし、その結果は北部フランス、ベルギー、ルクセンブルグ、オランダ、ドイツにおける戦慄すべき困憊と破壊の進撃を余儀なくせしめた。 ・戦争の長期化はスターリンをして、全東欧を占領し、鉄のカーテンをおろし、そうすることによって、彼の公言する目的である、社会民主主義まで含めての、いわゆる資本主義に対する厖大な戦力を一気に貯えることを得せしめた、 ・ドイツ、日本において、より適格な一切の指導者を排除することによって、この政策は、戦争後、条約作製を不可能とし、ドイツおよび日本においてばかりでなく、他のあらゆる諸国の復興再建をおくらせた。 ・敵国ばかりでなく、合衆国を除いて、ほとんどあらゆる国は、この政策によって貧血状況を呈し、救亡におちいり、悲惨極まりない難渋をさせられた。 ・一九四五年六月のロンドン会議で、検察官あるいは判事として委嘱された人がニュルンベルグ裁判の条例を起草し、その間、裁判では事実および政策の大きな問題は取り上げない方が望ましいことが議論された。 ・この事実および政策の問題を取りあげることは、押収した書類によって、弁護に必要なものであることが明らかにされていたのである。 ・多くのこのような問題が関連性がないとして、実際に排除されたことは、さらに疑惑を増した。 ・さらに、いま言及せねばならぬ他の非難には、勝者による敗者の裁判の制度、侵略も含めて、いまだかつて誰も裁判されたことのない新らしいいわゆる犯罪を特別に事後に至って創設したことがある。 ・侵略等点については、いまひとつ別の非難を併せて、いっそう詳細な議論を必要としよう。 ・一九三九――四〇年、ドイツの侵略と時を同じうして行われ、その行為の収穫を戦争後、手中に収めたソ連の侵略を、裁判所が全く無視したことである。裁判の上に「ソ連の感情」が致命的な意義をもった。 他の主張 ・最も重要なものは、戦争犯罪裁判によって国際間に適用する法の規則を設定したという主張である。 ・つまり全世界を通じて犯罪の処罰・防止、秩序の維持のために、各国の国内法制々度が制定しているものと同じものを、国際間にも作ろうというのである。 ・疑いもなく、それは極めて高い理想であり、その主要な司法機関としてハーグの国際司法裁判所をもつ国際連合の憲章が目的とするものもそれであり、これらは、 ・ところが戦勝諸国が、敵国にたいして非難すると同じ罪を犯し、いろいろ便法を設けて、その不正行為を法廷の管轄において秘匿し、前もって犯罪票を作ってこれを強制し、 ・国際連合には、主要同盟国四か国がやったように、こうした線で運営される裁判所あるいは裁判所の制度をつくることは初めからできない。国際連合は双方に公平でなくてはなるまい。 ・侵略を決定するに当って、たとえば双方の申立を調査し、双方から事実をひき出さなくてはならない。 ・国際連合の法廷は、敗戦国からの押収文書を、重要な国家的文書さえも、戦勝国からそれに対応する文書を入手しない限り利用し得ない。 ・そしてニュルンベルグや東京の裁判所における以上に、法として認められた一般的慣行の証拠としての国際的慣習に注意を払わねばならないだろう。 ・国際連合の裁判所は一九四八年十二月十日、総会によって承認された世界人権宣言、特に次の個条を無視し得ない。 (第十条) 何人も、その権利および義務ならびに自己に対する刑事上の告訴についての決定に当って、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を完全に平等に受ける権利を有する。 (第十一条) 一、何人も刑事犯罪の告訴を受けたものは、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において、法律に従って有罪と立証されるまでは、無罪と推定される権利を有する。 二、何人も行われた時には国内法によっても国際法によっても刑事犯罪を構成しなかった行為又は不作為のために、刑事犯罪について有罪と判決されることはない。また当該刑事犯罪が行われた時に適用されるものであった刑罰よりも重い刑罰を科してはならない。 ・戦敗国を裁判するに当り戦勝国の判事のみでもって排他的に構成された裁判所を、第十条で強調されているような「独立の公正な裁判所」と国際連合が考えるとは想像し得ない。 ・同様に「欧州枢軸国の主要戦争犯罪人を公正に、速やかに裁判し、処罰するため」作られたニュルンベルグ裁判所条例第一条も、人権宣言第十一条第一項に明記された原則と、両立しがたい。 ・そして、ニュルンベルグ、東京の裁判所のために、 ・こう考えてくると、ニュルンベルグと東京の裁判が法の規則を創設したという価値は取るに足らぬように思われる。 ・オークシー卿(ニュルンベルグ裁判所の裁判長)の最近の演説 「ニュルンベルグ裁判のすぐあとでは、法の規則が、あの裁判で設定され、すべての文明諸国によって受諾されるだろうと解された。いまでは、その受諾を当てにしてよいものかどうか疑問となった。ソ連は一九四五年にニュルンベルグ裁判所を動かしていた原則を、いまでは放棄したように見える。そこには、現在われわれには理解し得ないソ連外交に、ある程度の説明を与えるものがあるかも知れない。いつの日か、当然、世界を支配すべき法の規則ができるという望みをわれわれに抱かせるような、なんらかの原則、慣行もないのではないかという気がする。今のところ、一切の国を国際法の完全な制度の下に服させることを当てにすることは不可能である。国際連合は、それについて何とかしようと努力しているが、阻止に対する逆阻止、拒否に対する逆拒否があんなに多くては、国際連合にのみ頼って安心しているわけにはゆかない。」 ・ニュルンベルグ裁判は(そして、このことについては東京裁判も同様であるが)、彼らが適用すべく努めた方の規則に関して国際的信頼を得るのに失敗したということは、多くの人々の意見の一致するところであろう。 ・インド代表パル判事が東京裁判で提出した別異判定 「検察側の見解がどうあろうとも、私の意見では、申し立てられた行為の犯罪性は、その申し立てられた行為がおかされた日付の当時に存在した国際法の規則に照らして決定すべきものである。(無条件)降伏の要求箇条に関する限り、それらの条件中には……戦勝国家ないしは最高司令官に……日本国または日本国民のために、犯罪に関して立法することを許可するというようなものはなにも存在しない……。上述したところによって、戦勝国としての連合諸国が、国際法のもとで、かかる人物を戦争犯罪人として取り扱う法的権利を持っていないとすれば、条約その他によってかかる権利が生じなかったことは明白であると思われる。連合諸国は法律上彼らに属していないいかなる権利をも取得するという意思を、いずれの場所でも、いささかなりとも表示したことはなかった。だからして、国際関係において戦敗国に対して持つ戦勝国の合法的な機能の範囲はどこまでであるかを、まず、はっきりさせることが大切である。報復の権利のほかに、戦勝国は、疑いもなく、戦争法規を破った人間を処罰する権利を持っている。しかし戦勝国が、自らの意思で犯罪を定義し、その犯罪を罰することができると主張するのは、戦勝国が炎と劔とをもって被占領国を蹂躙し、そこにある一切の私的公的財産を取得し、住民を殺傷し、捕虜として拉致することが許された昔の日に逆戻りするに等しい」 ・その別異判定書の別の箇所でパル判事は「承認された戦争法規を侵犯したことに対してのみ被告人たちを裁判し得る」ことと、戦勝国が新らしい犯罪、あるいは新らしい犯罪の定義を作り、その新らしい定義に基づく犯行を犯したというので被告人を罰することは、現存する国際法の規則を越えるものであることを、繰り返し主張している。パル判事はまた、戦勝国による裁判を終始一貫、非難している。 ・パル判事の主張は、一九四八年十二月十日、国際連合総会で承認された世界人権宣言から先に引用した第十一条第二項によって強力な承認を得た。 ・この意味深長な条項は、少くとも道徳的には、ニュルンベルグ、東京の裁判の大部分の効力を否定し、再考慮をば絶対に必要な物としたと解される。 侵略戦争についてのパル判事の見解 ・パル判事は、ついで侵略戦争に言及して、裁判所条例の起草者たちは既往にさかのぼって侵略戦争を戦争犯罪とする権利があるとか、裁判所がそのように扱う資格をもつとかの理論を支持する主張を ・この点については、裁判所はいかなる事後法も宣言する権利はないとする、パル判事の一般議論が適用されている。 ・戦争を政治の手段として放棄した一九二八年のケロッグ・ブリアン条約が侵略戦争を犯罪とするという俗論に答えて、パル判事は、ケロッグ・ブリアン条約が自衛の権利にはなんらふれず、ケロッグ氏自身、この条約を受諾するに当って「自衛権は、関係国の主権のもとにある領土の防衛にとどまらず、この条約のもとにおいて、いかなる行動が自衛の範疇に入るか、いつ自衛権が発動するかは、各国が自ら決定する優先的権利をもち、ただ、その声明がその他の世界各国によって容認されない ・パル判事はまた、米国の留保に照応する英国の留保に言及しているが、それは自治領、植民地の防衛についての行動の自由を宣言したものだった。フランスもまた、その国家防衛について同じような留保をしている。 ・してみればケロッグ・ブリアン条約の締約国は、この条約を契約上の義務とすることを意図したにとどまる――つまり、「締約各国の意思に依存する」義務であり、ある行動が条約によって規定された義務の侵犯であるかないかは、それらの諸国の決定に委ねられているわけである。 ・パル判事はまた、行動の規則の ・つまりニュルンベルグ、東京の裁判におけるように戦勝国の裁定によるべきではないというにある。 ・同判事は、その見解を支えるために数多の権威の言説を引用し、次の結論に達している。すなわち「国際生活における戦争の既存の法的地位はケロッグ・ブリアン条約によって影響はうけなかった。この条約によって得られた唯一の効果は、攻撃を加えた交戦国に反対する世界の世論をまき起こすのに影響を与えたかも知れないということ、そうすることによって諸国間に法を発展させ、それを尊重する感情を生んだかもしれないということだけである」 ・侵略は自衛のために戦われる戦争ではないからして、正当であり得ず、従って犯罪となるという議論に答えてパル判事は、「なにが自衛戦争下という問題は各当事国によって決定される者として残されている」と解している。 ・後段においてパル判事は、正に急所を突く見解を下して「諸国の行動を考え合わせて見るとき、おそらくは、 ・このことは、子爵モントゴメリー元帥が、その声明のなかで「ニュルンベルグ裁判は、戦争をして負けることを犯罪とした。敗者側の将軍連は裁判に付せられ、絞首刑に処されるというわけだから」といっているのと軌を一にする。 ・同じくパル判事は、侵略を禁じた国際連盟の各種の決議について、国際連盟が立法機関でではなかったことを指摘して、これを排除している。「国際連盟は単に協力の制度だった」という見解は、規約の前文でもって裏書されている。 ・パル判事の別異判定中、その主張を要約して次のようにいっている。 「 ・パル判事が絶対に正しいことを、私は信じて疑わない。 ・ケロッグ条約は私もまた熱心な支持者のひとりであるが、それが作られた経過のすべてを熟知している者として、また、この条約の計画を調整する一切の段階、および二つの大戦の間、この条約に影響を与えた一切について特別な責任をもつ者として私が確言することは、条約の調印からニュルンベルグ・東京の判決と刑の言い渡しを読んだ時まで、私は、この条約を、戦争を計画し準備し遂行することを戦争犯罪として訴追する根拠として使い得るなどという暗示は、一回だに耳にしたことがないということである。 ソ連判事の影響 ・パル判事は、次のような辛辣な観察を下している。 「法律の問題は、法的学説や紛争の局地的歴史のみを捉えて、他の一切を強制的に排除した知的立入禁止区域では決定されない。われわれは紛争が生じた世界について無知ではあり得ない」 ・しかもニュルンベルグ、東京の裁判においては正にそのようなことが、ソ連判事が裁判席に座ることによって強制されたのである。 ・これらの裁判所においては、ドイツと日本の侵略を、疑問の余地なく異論のあり得ないものとして考え、ほとんど時を同じくし相照応して、ソ連によっておかされた大いなる侵略行為には何ら言及することなく判決を下さなくてはならなかった。 ・このことは、これらの裁判を行うべきだったかどうか、裁判が公平な裁判であったかどうか、かかる手続が将来においても繰り返さるべきかどうかの問題に関係ある重大な要素であり、そのために私は今日まで慎重に沈黙を守っていたのである。 ・この問題は戦争勃発にいたるまでのソ連の政策の発展を概観し、それに照らしてみるのが最もよい。 スターリン元帥の『わが闘争』 ・われわれは一九三九―四〇年のドイツとソ連の最初の侵略が起こった当時の日付を思い出すべきである。 ・独ソ中立不可侵条約は英仏軍事使節団の背後で一九三九年八月二十三日署名された。当時、英仏軍事使節団はモスクワで、ヴォロシーロフ元帥と軍事協定の交渉をしていた。 ・ベッサラビア(黒海に面し、三つの川に挟まれた一帯で、周辺国の係争地だった。一九四〇年、ソ連がドイツとの秘密協定に基づきルーマニアに割譲させ併合した)におけるソ連の特殊権益を主として確認した秘密議定書は、その同じ日に署名された。 ・ポーランドに対するドイツの侵略は一九三九年九月一日に、ソ連の侵略は、ポーランド軍の大部分が独軍の侵入を阻止するために引きつけられてしまった後、一九三九年九月十七日に始まった。 ・九月二十七日には第二の秘密議定書が署名されて、ソ連はリトアニアを占領することを認められ、ポーランド分割の分け前が定められた。 ・一九三九年十一月三十日にはソ連は一九三二年一月の不侵略中立条約があるにかかわらずフィンランドに侵入した。 ・一九三九年十二月十三日には国際連盟の総会が、この侵略をケロッグ条約の侵犯であるとして非難した。 ・一九四〇年六月にはソ連はバルト諸国を占領し、同八月にこれを併合した(ソ連がドイツとの秘密協定に基づき、一九四〇年、バルト三国に対して、併合を強行した)。しかもソ連は、バルト諸国のすべてと、一九二〇年代、三〇年代、近くは一九三九年に至るまで、あまたの中立不可侵条約を結んでいたのである。 ・一方、ドイツは一九四〇年四月九日にはノールウェイ、デンマークを攻撃し、一九四〇年五月十日にはオランダ、ベルギー、ルクセンブルグを、すこしおくれてはフランスを攻撃した。 ・英国は一九四〇年四月八日、ノールウェイ峡湾に機雷を敷設し軍隊をノールウェイに上陸させた。 ・その後、ソ連の東欧に対する大規模な侵略は、西欧におけるドイツの侵略と同盟国軍のそれに対する反撃に、だいたい時を合わせて進められた。 ・F・W・ピック博士の言葉 「ソ連はノールウェイと国境を共通にし、フィンランドから、その唯一の北方への出口を盗み、完全にフィンランドをバルチック海に押しこめてしまった。……フィンランドは一九四七年の平和条約によって重い賠償を負わされ、重要な国土を失った。エストニア、ラトヴィア、リスアニア、旧東プロイセンの半分はソ連の領土だと宣言され、ピラウ(ロシアの最西端都市)はソ連の西方の海軍基地となった。これに加えて、ポーランドがソ連の勢力下にある限り――ポーランドはいま広大な海への出口を持ち、主要なバルチック国のひとつである――バルチック国の海はほとんどソ連の湖となったといってよい。……われわれは、かくて歴史を後退させ――例えば十八世紀に逆戻りしたのであろうか。」 ・以上、ソ連の場合は、完全にナチの侵略行為の複製である。――筋書、計画、原理、政策、準備、戦略、戦術、その現実の実施も大部分は、ナチ運動が生まれ、あるいは考えつかれる遥か以前に計画され、ニュルンベルグ、東京の裁判が始まる前に実行され、並行して続けられて今日に至っているのである。 ソ連の感情 ・国際連盟が侵略国として非難したソ連が、ドイツの侵略の罪の処断にどうして参与を許されたのであろうか。 ・ニュルンベルグの裁判で、ナチの弁護団は、なぜソ連の侵略行為に言及することを許されなかったのであろうか。 ・裁判所がこれら現代のソ連の侵略を公式に認知することができたならば、被告人の誰一人、政治的責任に報いて断罪されることはなかったにちがいない。 ・われわれは反対主張を持っている。 ・すなわち戦争犯罪裁判は、戦争を苛烈ならしめた最も不幸な脅迫の政策の一部だった、最後まで徹底的に戦うことを強制した、敵に絶望の勇気を与えた、ヒトラーとゲッペルスの宣伝を強化した、平和の打診または交渉を不可能にした、戦争を長びかせた、戦後、平和条約の作成とドイツの再建をほとんど不可能にした、全世界に血の気を失わせた、同盟国の道徳的地位を弱めた、という主張である。 ・一九四五年六月に開かれた条例起草のためのロンドン会議についての疑惑、弁護のために重要な主題、たとえばソ連の侵略のような事柄を裁判から除外したこと、戦勝国による敗戦国の裁判は侵略を含めて新らしい ・かかる状況下の戦争犯罪裁判が、最上級の政治家、提督、将軍、空軍元帥、またはそれらの担当官、上級官吏、その他の国民指導者を裁くに適当な、正義と公平の水準に果して達し得たかどうかを判断できよう。 ・これらの裁判が戦勝国の裁判であったことを記憶に止めるかぎり、この裁判の結果が、英国民、同盟国民、中立国民、旧敵国々民によって、いまから後、次代を重ねて、公平だったとして受けいれられうかどうか、誰しも考えさせられるだろう。 ・そして、最後に、たとえ無実を確信していても、敗れた敵の立場におかれたならば、戦いに勝った後、敵によって作られた、このような法廷で、公正な扱いをうけとることを当てにし得ると誰が感じるものがあるだろうか。 ・新らしい事後罪を設定し、それに解釈を与える権力をもって、戦争に勝った敵によって作成された条例に基く、かかる法廷に、彼自身、または彼女自身、夫、妻、あるいは愛人、息子、両親、近親、または友人の運命を委ねて誰が安閑としていられようか。 将来 ・この書物の主たる目的のひとつとはつまり、無条件降伏とか戦争犯罪裁判とかいうような、愚劣な根拠に基く政策は引き合うものではなく、また大きな戦争の中道で決して発表すべきものではないことを示す材料を、後世史家のために記録しておくことだった。 訳者あとがき ・ハンキー卿は、歴代イギリス内閣の大番頭として、実際に政治と外交とを動かして来た、といってもいいくらい枢要な仁だ。しかも太平洋戦争がはじまる前、外相のハリファックス強バトラー外務次官等々とはかつて、日英両国間の危機回避に骨折った。 解説 『戦犯裁判の錯誤』 上島嘉郎 パル判事が絶対に正しいことを、私は信じて疑わない ――戦後の自己検閲を解くハンキー卿の東京裁判批判 ・第二次大戦の戦闘終結後、戦勝国(連合国)は、勝者と敗者の関係、戦後秩序を永続させるための有効な手段を考える必要がありました。 ・第一次大戦後、敗戦国ドイツが重い賠償を科され、軍備も制限されて二度と周辺国の脅威とならないよう物的措置が取られたにも拘らず、二十年足らずのうちに再び強大な軍事国家として台頭した。その失敗を繰り返さないために、戦後処理(占領政策)として、単に物的な武装解除だけでなく、精神的な武装解除を併行して加えました。 ・敗戦国民の再起の意志を萎えさせ、その思想を改造し、洗脳することで勝者と敗者の関係を永続させようとしたのです。 ・日本におけるそうした政策の大きな柱が東京裁判(極東国際軍事裁判)でした。 ・その裁判を、「国際法によらず、事後法によって行われた戦勝国による復讐劇で、国際正義の観点からは程遠い」と断じ、原爆投下など連合国側の非道についても指摘した上で、日本人被告全員の無罪を主張したのがインド代表のラダ・ビノード・パール判事でした。 ・パール判決書と並んで、戦後の日本人が自らを取り戻すために必読の一緒だと云えるのが、サンフランシスコ平和条約の発効によって独立を回復した昭和二十七(一九五二)年に時事通信社から刊行された『戦犯裁判の錯誤』(ハンキー卿著、長谷川才次訳)です。 ・同書はその後、なぜか容易に手に入らない本となってしまい、ようやくここに復刻相成った次第です。 ・著者のハンキー卿は、第一次大戦中は大英帝国国防委員会事務総長、内閣官房長官、枢密院書記官長を務め、また一九三九年九月、第二次大戦が勃発するとネヴィル・チェンバレンの戦時内閣の国務大臣(無任所)となり、一九四〇年五月にチャーチルが内閣を引き継ぐとランカスター公領大臣に任命され、四一年七月から四二年まで出納長官を務めました。 ・著の「序文」 〈戦争は、常に政治に始まり、政治に終る。戦争は長期にわたる交渉、会議、平和のための国際的努力、脅迫、冷戦、息づまる緊張などを経てから、ついに戦闘状態に入るのである〉 〈戦争が末期に入り、勝敗の数が明らかになると、ここに再び政治が登場する。そして、休戦、講和会議、次いで講和条約の締結という順序をたどるのが、数百年来のしきたりである。ところが、第二次大戦においては、敵の侵略と罪悪に激昂した連合国は、新しい政治的手法を用い、全敵国の無条件降伏以外のものは認めないこと、および、敵の有罪にして野蛮な指導者たちを処罰する旨、宣言した。本書の主目的は、このような伝統破棄の政治的結果を、現世代および子孫のために、検討することである。〉 ・敵国であった英国政界の重鎮が、重光に関して一章を割くほどに東京裁判の錯誤を ・その視野は広く、そもそも歴史的に見た侵略の定義やルーズヴェルトが拘った無条件降伏という政策の禍根、ドイツの戦犯裁判の問題やソヴィエト・ロシアの陰影など、戦勝国と敗戦国を問わず、文明国たらんとする後世への教訓を導き出そうと真摯に試みたものです。 ・東京裁判を考察する上で不可欠の書物と思われるにも拘らず、なぜ長年月にわたって絶版だったのか。なぜ広く読まれることがなかったのか。 ・戦後のマスメディアにとって「東京裁判」を疑うことは実質的にタブーでした。多くの国民にとって無関心だったということもあるでしょう。 ・独立回復後も被占領下の検閲の後遺症が続いて、それは事前検閲から事後検閲という流れのなかで、いまや無意識にも自己検閲が働いて、歴史の解釈権の喪失に何ら痛みを感じなくなっているのかも知れません。 ・入江隆則氏(明治大学名誉教授)は「敗者の戦後」で〈日本国内で言論の自由が完全に奪われていた時代に、旧敵国だったイギリスやアメリカで少なからぬ人々によってこの裁判に対する批判がなされたのを知っておくのは無駄ではない〉と述べ、『戦犯裁判の錯誤』について触れました。 〈ハンキーは多くの批判者と同様に、世界の戦争史のなかに勝者によって敗者を裁く裁判があったかという問題を置き、歴史的文明的な視野から問題を捉えて〉います。 ・戦後処理の一環として敗戦国の責任者を裁くという発想が生まれたのは第一次大戦からです。 ・ハンキー卿は、 〈敗戦国に対する処刑は、ギリギリのところ「国際的村八分」が限度であった〉のが、〈「カイゼルを絞首刑に」という表現が当時のもっとも人気ある流行語となり、もう何人の手にもおえなくなってしまった。 同盟各国の領袖たちは、大戦の過程においてはこの問題にふれぬだけの賢慮をもち合わせていた。しかしその後、イギリスの総選挙その他で世論を大いにわき立たせたので、領袖たちは、ぬきさしならぬ破目におちいってしまった〉 と述べます。 ・陸海空の近代兵器を大規模に投入し、参戦各国が総力戦を展開した第一次大戦は、その惨禍の大きさゆえに敗戦国の責任者に対する戦勝国民の復讐心、憎悪を膨れ上がらせ、それを制御できなくなった結果、〈ヴェルサイユ条約では、国際道義と諸条約の神聖とに対する最高の罪科についてカイゼルを訴追するという条項を、設けざるを得な〉くなったのです。 ・ドイツ皇帝ウイルヘルム二世(カイゼル)はオランダに亡命しました。オランダ政府は、中立国を加えた公正な――復讐劇ではない――国際裁判機関を創るのならオランダも参加するが、そうでない場にカイゼルを引き渡すことは承服できないとして、英仏の要求を拒否し続け、ハンキー卿はその態度を賞賛します。 ・「戦争は他の手段をもってする政治の実行である」(クラウゼヴィッツ)と考えるならば、勝者と敗者の間に一方的に正義、不正義を冠することはできず、そうした観念によって勝者が報復を ・第二次大戦後の戦後処理では、勝者の報復裁判がニュルンベルグと東京で現実に行われました。 ・実際にはナチスドイツの欧州での戦争と、我が国のアジアと太平洋での戦争では背景が違い、動機も異なるのですが、先に行なわれたニュルンベルグ裁判と同じように「平和に対する罪」「人道に対する罪」「侵略の共同謀議」といった概念によって、同様の形式で裁かれたため、「自存自衛」「東亜の解放」といった我が国の戦争目的が覆い隠されてしまいました。 ・日本への報復裁判の結論をひとことで表せば「野蛮な侵略国家」という烙印です。 ・ハンキー卿は、〈われわれはいま少しで負けるところだったが、かりに負けたとしたら、われわれは日・独・伊三国だけによる裁判に納得しただろうか〉と問いかけ、〈勝った人々が思うがままに犯罪の定義を下し、そして処罰することができるというのは、かつて戦争に勝った人たちが占領した国を荒しまわり、その国内における公私一切の財産を掠奪し、住民を殺害し、あるいは捕虜として拉し去った昔の時代に立ちかえることに等しい〉というパール判決書の一部を引いて、報復裁判の実態が「古代の野蛮」への接近だと非難します。 ・またハンキー卿は、これもパール判決書を引きながら、昭和三(一九二八)年に締結された不戦条約に違反して日本が侵略戦争を行ったという非難も当たらないとします(同条約の正式名称は「戦争放棄に関する条約」。署名地の名をとってパリ規約、主唱者である米国務長官と仏外相の名に因んでケロッグ・ブリアン条約ともいう)。 ・〈ケロッグ氏自身、この条約を受諾するに当って、「自衛権は、関係国の主権のもとにある領土の防衛にとどまらず、この条約のもとにおいて、いかなる行動が自衛の範疇に入るか、いつ自衛権が発動するかは、各国が自ら決定する優先的権利をもち、ただ、その声明がその他の各国によって容認されない フランスもまた、その国家防衛について同じように留保をしている。つまり、「締約各国の意思に依存する」義務であり、ある行動が条約によって規定された義務の侵犯であるかないかは、それらの諸国の決定に委ねられているわけである。〉 ・ハンキー卿は、さらにパール判事が、〈諸国の行動を考え合わせて見るとき、おそらくは、敗戦のみが犯罪であるという法が見出されよう〉と云い切っていると指摘し、〈このことは、子爵モントゴメリー元帥が、その声明のなかで「ニュルンベルグ裁判は、戦争をして負けることを犯罪とした。敗者側の将軍連は裁判に付せられ、絞首刑に処されるというわけだからだ」といっているのと軌を一にする〉とも述べます。 ・平成二十七(二〇一五)年、戦後七十年の安倍晋三首相談話に関する「21世紀構想懇談会」という政府の有識者会議がありました。 ・当時、座長代理を務めた北岡伸一国際大学学長が、「日本は侵略戦争をした」「安倍首相に『日本が侵略した』といってほしい」等々の発言を重ねたのを思い出します。 ・また、談話が出された後の新聞各紙の社説を思い起こしてみると、たとえば朝日新聞は、談話は ‹歴史総括として、極めて不十分›で、‹多くの国民と国際社会が共有している当たり前の歴史認識を覆す無理› を通そうとしたものだと批判し、毎日新聞も ‹すでに定着した歴史の解釈に異を唱え、ストーリーを組み替えようとする歴史修正主義からきっぱり:決別› すべきだと批判しました。 ・北岡氏、朝日新聞、毎日新聞は根底に同じ歴史観を抱いていると思います。 ・ ‹多くの国民と国際社会が共有している当たり前の歴史認識› 、 ‹すでに定着した歴史の解釈› とは何かを問えば、要するに東京裁判史観で、その主張は、敗戦国である日本は歴史の解釈権を放棄し、戦勝国の東京裁判史観に従って今後も歩み続けるしかない、戦後日本は東京裁判を受け入れて国際社会に復帰したのだからそれが当然である、ということでしょう。 ・しかしそこには、そもそも東京裁判とは何であったのかを問いなおす姿勢はありません。 ・東京裁判は、戦勝国が敗戦国に対して行った裁判です。真理探究の学問とは何の関係もない。その判決によって押しつけられた歴史観も同様です。 ・東京大学名誉教授の伊藤隆氏が、ゼミの教え子でもあった北岡氏に向けこう述べています。 ‹歴史上「侵略国」という烙印を押されたのは「敗戦国」ドイツと日本だけです。侵略の定義というものはない。だから、唯一成り立ちうる定義があるとしたら、「侵略国とは戦争に負けた国である」。それしかない。侵略国=敗戦国。また、「侵略」を定義するなら、「侵略とは敗戦国が行った武力行使である」。それ以外に言い様がない。› ・北岡氏や朝日新聞、毎日新聞などに表象される歴史認識を突き詰めて言えば、「敗者の弁は通らない」ということになるのでしょう。 ・たしかに戦前・戦中の日本は無謬ではない。しかし、東京裁判によって下された「野蛮な侵略国家」という断罪には、ハンキー卿が指摘するように幾重もの錯誤があるのではないか。それを具体的に問うてみるのは、けっして過去の反省を拒絶する態度ではなく、むしろ自らの頭で物事を考える、戦後処理として為された戦勝国の思想改造と洗脳から自らを解き放つ行為です。 ―― 完 ―― |