| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

【最新更新日 : 2024年09月29日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |

16 |

24.09 |

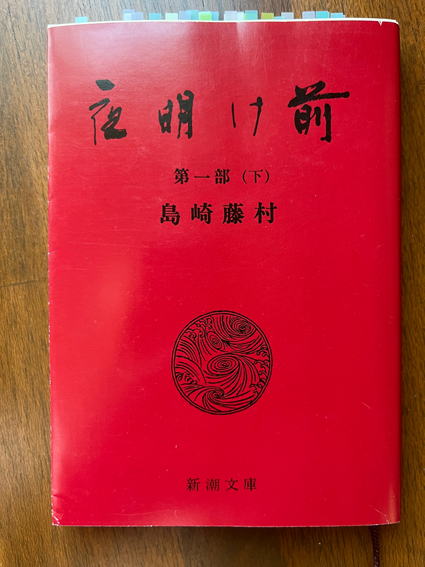

夜明け前 第一部(下)  |

島崎 藤村 |

新潮文庫 |

◎ |

第十二章 ・十月の十二日は慶喜が政権奉還のことを告げるために、大小目付以下の諸有司を二条城に召した日である。 ・神祖(東照宮のことである)以来の鴻業を一朝に廃滅するは先霊に対しても恐れ入る次第であるが、畢竟天下を治め宸襟を安んじ奉るこそ神祖の盛業を継述するものである、と、慶喜に言われても、多数の有志は異議を懐いてなかなか容易に納まらない。 ・この際、断然政権を朝廷に返上し、政令を一途にして、徳川家の在らんかぎり力の及ぶべきだけは天下の諸侯と共に朝廷を補佐し奉り、日本全国の力を ・その時の慶喜の言葉に、 ・こう穏やかでない時勢であるから輦下の騒擾を鎮め叡慮を安んじ奉らんがためであることは何れも承知するところであろう。然るに非徳の自分が京都にあるためその禍根を醸したとは思わずに、反って干戈を動かし、自分を敵視するものを討つとあっては、ただただそれは ・この上は、唯自身に反省して、己を責め、私を去り、従前の非政を改め、至忠至公の誠心をもって天下と共に朝廷を輔翼し奉るの外はない。 ・その事は神祖の神慮にも適うであろう。神祖は天下の安からんがために政権を執ったもので、天下の政権を私せられたのではない。自分もまた、天下の安からんがために徳川氏の政権を朝廷に還し奉るものであるから、取捨は異なるとも、天下を治め、朝廷に報ゆるの意は則ち一つである。 ・あるいは、政権返上の後は諸侯割拠の恐れがあろうとの説を出すものもあるが、今日既に割拠の実があるではないか。幕府の威令は行われない。諸侯を召しても事を左右に託して来らない。これは幕府に対してばかりでなく、朝命ですら同様の状態にある。 ・この際、朝威を輔け、諸侯と共に王命を奉戴して、外国の防侮に力を尽さなかったら、この日本のことは如何ともすることが出来ないかも知れないと。 ・慶喜の意は決した。十月十三日には政権返上のことを列藩に通じ、十四日にはその事を御奏聞に達した。そしてこの大政奉還と、引続く将軍職の拝辞とによって、まことの公武一和の精神がいかなるものであるかを明かにした。あだかも高く飛ぶことを知る鳥は、風邪を迎え翼を収めることをも知っていて、自然と自分を持って行ってくれる風の力に身を任せようとするかのように。 ・「ええじゃないか」は、慶応三年後半から全国を風靡した民衆の狂乱。八月下旬名古屋地方に皇大神宮のお札が降ったとのうわさをきっかけに、老若男女が気違いのように踊り狂ったのにはじまり、この狂風はたちまち四方に伝播し、近畿・東海・関東・四国などほとんど全国に波及した。 ・この空気は、今まで主従の重い関係にあった将軍家没落の驚きを忘れさせ、代替わり家督相続から隠居養子 ・半蔵の耳には思いがけない新しい声が聞えて来た。 「王政の ・その声こそ彼が聞こうとして待ち侘びていたものだ。多くの国学者が夢みる古代復帰の夢がこんな風にして実現される日の近づいたばかりでなく、あの本居翁が書き遺したものにも暗示してある武家時代以前にまでこの復古を求める大勢が押し移りつつあるということは、おそらく討幕の急先鋒をもって任ずる長州の志士達ですら意外とするところであろうと彼には思われた。 ・中津川の友人香蔵から半蔵が借り受けた写本の中にも、こういうことが書いてある。 『建武の中興は上の思召しから出たことで、下々にある万民の心から起ったことではない。だから上の思召しがすこし動けば忽ち武家の世となってしまった。ところが今度多くのものが期待する復古は建武中興の時代とは違って、草叢の中から起って来た。』 ・草叢の中が発起なのだ。それが浪士から藩士、藩士から大夫、大夫から君侯という風に、だんだん盛大になって、自然とこんな復古の気運を ・世には王政復古を名目にしてその実は諸侯が天下の政権を奪おうとするのであろうと言うものもあるが、これこそ飛んでもない見込み違いだ。というのは、根が草叢の中から起ったことだから、仮令諸侯が何と思おうと、決してそんな自由になるものではない。 ・一体、草叢の下賤なところから事が起ったは、どういう訳かと考えて見るがいい。つまり大義名分ということは下から見上げる方がはっきりする。 ・西の方の国の力で復古が出来なければ、東からも南からも北からも起って来る。そこだ、仮令第二の幕府があらわれて、威勢を張ったにしても、また数年のうちには復古することは疑いない。 ・半蔵は初めて王政復古の成り立ったことを知り、岩倉公を中心にする小御所の会議には薩州土州芸州越前四藩の外に尾張も参加したことを知った。 ・その時になると、長州藩士父子は官位を復して入洛を許さるることとなり、大宰府にある三条実美等の五卿もまた入洛復位を許されて、その時までの舞台は全く一変した。 ・慶喜と会津と桑名とは除外せられ、会桑二藩が宮門警衛をも ・半蔵曰く、 「ひどい血を流さずに復古を迎えられたという話、そこがわれわれの国柄をあらわしていやしませんか。なかなか外国じゃ、こうは行くまいと思う」 ―― 完 ―― |