| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

【最新更新日 : 2024年10月04日 金曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |

17 |

24.10 |

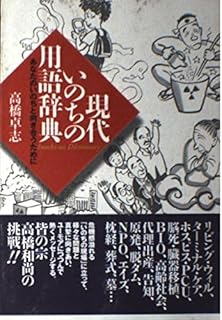

現代いのちの用語辞典  |

高橋 卓志 |

水書房 |

◎ |

第一章 いのちへのアプローチ ホスピス・PCU ・じつはホステスもホスピスも語源は同じなのである。 ・もっといえばホテルもホスピタル(病院)も同じで、すべて英語のホスピタリティという言葉から発している。 ・もっとさかのぼればラテン語「ホスピチウム」に辿り着き、それらは「暖かいもてなしをする」、「親切にする」という意味になる。 第三章 いのちのネットワーキング コミュニティ・ケア ●地域共同体 ・現代社会は、多数派である健常者という「強者」の論理から、「弱者」にとってはいかにも住みにくい社会を作り上げてきた。 ・高度経済成長という効率型社会を目指し、それを実現したこの国の政策が、弱者への配慮を失わせることに拍車をかけたようだ。 ・多様性を持った人々が、同時代を生きる、これが人間社会であるにもかかわらず、効率により弱者は輪切りにされ、排除され、無視されてしまう。 ・ぼくらの小学生時代、教室には知的障害を持つ同級生がいた。確かにぼくらは「いじめ」を繰り返しながら(しかしそのいじめは相手に決定的なダメージを与えるものではなかったと思う」、だが、彼らを守らねばならないときは身体を張った記憶がある。 ・養護学校が義務化されたいま、彼らの姿を普通学級(この言い方も問題ありだが)に見ることはあまりない。 ・学校から帰った地域には、必ず口やかましいじいさん、ばあさんがいた。いたずらをすることで叱られはしたが、彼らの目を盗み、さらなるいたずらをする快感を得たことを記憶している。地域のお年寄りはいま、他人の子どもを叱れなくなっている。 ・お年寄りが社会的に「お荷物」になっているのではないか、と自らが思い込むような状況があるからだ。だから地域での発言を自然に控えるようになる。 ・そして子どもを持つ親たちが、他人の干渉を拒む傾向も加わり、ますますお年寄りの口数は少なくなっていく。 ・かつての時代を支え終えて社会の中枢からリタイアしたお年寄りに、敬意を持って接する社会的な仕組みが十分だとは思えない。 ・入れてさえ置けば腐らず、知らないうちに忘れ去れる老人施設は、「大型冷蔵庫」とまで揶揄されている。しかもそこでは従事者優先の機能のもとで、入所している個々のお年寄りの主体性が隅に追いやられてきた。 ・地域が子どもを育て、地域が弱者を守り、地域が助け合い、地域全員でいのちの最期を見送るといった環境設定はもうできないのだろうか。 第四章 いのちと寺 お葬式 ●海を越えた思い ・モンゴル(内モンゴル自治区)で生まれ、シリンホト市の師範学校で教師をしていたスチントさんの祖父と父親はモンゴルの指導的な立場にあったと聞いている。しかし、中国化(同化)政策が進む内モンゴルで、彼らは要注意人物とされていた。 ・モンゴルの伝統的な生き方や文化を守ろうとする彼らの行動が、モンゴルの独立運動につながるとされ、中国政府によって弾圧を加えられていったのである。 ●お世話になりました ・現在、病院(とくに総合病院)では、僧衣を着たお坊さんが入ることは難しい。入ることも難しい病院で、お経が聞こえようものなら、入院患者や付き添う家族はいやな思いをするに違いない。それは僧衣が、死と直結した「縁起悪い」というイメージを植えつけているからだ。 ・これは仏教が死後のもの、死者を弔うためだけにあるということを仏教(者)自身が作り上げてしまったからなのである。 ・もともと仏教は生きている人のため、どう生きるかを問いかけるものではなかったのか。そうであるなら、予測できる悲しみを軽減するのに、病院は仏教の真骨頂を表出する最も重要なフィールドといえるのではないか。 墓 ・墓石が建てられるようになったのは江戸時代中期のこと。 ・そして現在のような「〇〇家の墓」が出現したのは、一八九七年(明治三〇年)のことだから、それほど長い歴史はない。 ・しかもこういった形が生まれた原因は、この年「伝染病予防法」が制定されて火葬が普及したこと、翌九八年の「明治民法」によって「家制度」が整えられていったことにある。 ・この時期から一人に対して一基だった墓は、家族単位のつまり「〇〇家の墓」になり、死んでからも家族は一緒の墓に入ることが通例となっていった。 ―― 完 ―― |