| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

【最新更新日 : 2025年07月27日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |

13 |

25.05 |

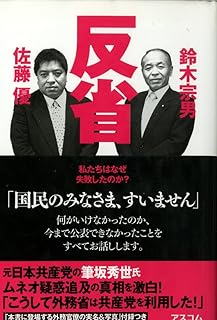

反省 私たちはなぜ失敗したのか?  |

鈴木宗男 佐藤 優 |

アスコム |

◎ |

第1章 国策捜査のカラクリ 反省3 裁判所がここまで検察ベッタリの偏向姿勢だとは、理解不足でした ナントカ還元水問題のおかしさより、もっと本質的なおかしさがある 佐藤 ・日本の司法というのは本当にすごいところだ。まさに昔のお白洲と同じで、捕まった瞬間に全部決まっている世界なんです。 ・ただし、遠山の金さん、大岡越前のような御奉行(裁判官)はいない。だから捕まって起訴されたらすべてオシマイなんです。 ・戦後、日本には政治犯罪は存在しないという建前になっている。しかし、どの国、どの時代にも、権力者にとって気に入らない政治犯罪は存在するのです。 ・日本の場合、国策捜査によって検察が政治犯罪を経済犯罪に転換し、それを裁判所が追認するのです。ただ、こういったかたちで日本の政治が動いている。 ・司法の世界で政治の物事を解決するという思考そのものに巨大な問題が潜んでいる。私たちの反省は、そんな日本社会の構造にまで踏み込まなければダメだと思うんです。 反省4 国家権力のメディア操作に、すっかり乗せられてしまいました 佐藤 ・国策捜査には黒幕がないんです。国策捜査の背景は皆さん国民です。 ・国民の皆さんが外務省や、政官の関係をおかしいと思い、叩き潰すべきだと思った。それでうまくはまる話がないから、ないときは検察が作るんです。ですから、国策捜査の黒幕は誰かと強いて申し上げれば、私は国民としか言いようがない。 鈴木 ・取り調べ中に検事が「世論に押されてやった」と言ったときは、世論の恐ろしさを身にしみて感じました。 ・私は北方支援を国益だと思ってやってきたし、外務省に言われたとおり予算なんかも取ってきたんですよ。 ・しかし、一生懸命やったり実績を重ねてきたことが、あるきっかけから、「いや、あれはムダなおカネの使い方だ」とか「鈴木宗男が個人的に、意図的に、恣意的にやっているんだ」と国民に思われて、世論の大きな流れができてしまったら、もう抗うことはできない。 ・怖いのは、作られたイメージや虚像がひとり歩きしたことです。 佐藤 ・その世論の流れを作ったのはマスメディア、マスコミです。国策捜査について反省するにはメディアについて語らなければならない。 鈴木 ・5年前、テレビはワイドショーをはじめ朝から晩まで鈴木宗男を出し、新聞の社会面も週刊誌も鈴木宗男の活字が載らない日はないんですから。 国策捜査に巻き込まれた政治家は、マスコミがトラウマになってしまう 佐藤 ・検察は、情報操作によって、鈴木宗男や佐藤優の虚像を作っていく。マスコミはそれを大々的に流し、さらに虚像を作っていく。 ・政治家の疑惑について公権力が流してくる情報は最も効率がいい。公権力は一応嘘をつかないということになっているから、デスクに対して「検察から聞きました」「外務省から聞きました」と言えば、裏を取らずに記事にしても大丈夫でしょう。 鈴木 ・記者クラブクラブにいて、役所や企業や政治家の記者発表に出たり、配布されるニュースリリースを要約して、基本的に発表されたことを伝える。それを仕事だと信じている記者も多いらしい。 ・でもインターネットの時代には、発表を右から左に伝えるだけなんていうのはホームページで用が足りるから、メディアの存在意義がないでしょう。 メディアが弱いのは情報がないこと。情報を流すのも遮断する方法も、権力がもっている 佐藤 ・マスコミは、まったくゼロのところから捏造することはない。なぜかと言うと、そこまでの胆力はない。 ・でも、検察情報となれば、喜んでそのまま伝える。 ・そこから出発して、話がどんどん肥大していき、読者の関心が大きい、視聴者の関心も強くてワイドショーで扱われるとなっていく。すると、ちょっと聞いた話に、ふくらし粉だけでなくカラシ粉もちょっと入れるという感じになる。 ・最後は結局、鈴木宗男は外務省で独裁者だった、佐藤優はラスプーチンだったと、この世のものとは思えないようなとんでもない化物で、存在自体があってはならない悪だ、みたいな話になっていく。これがメチャクチャだということは、書いている記者がいちばんわかっているわけです。 鈴木 ・よく、マスコミの人たちは反権力だ、権力を監視するウォッチドッグ(権力を監視する番犬)だと言って、それがあってこそ社会のバランスが保てると言う。 ・ただ、そこで考えなければいけないのは、メディアの皆さんがいちばん弱いのは情報がないことだ、という事実ですよ。 ・情報も、情報を遮断する方法も、権力こそがもっているんです。 鈴木 ・田原総一朗さんは、「検察が情報をリークする。リークをもとに記事を書いた記者が、スクープを世に出したということで評価され出世する。そして、世の中で大きな事件になる。すると、リークした担当検事は大きな事件を扱うことで出世する。この構図が問題なんだ」と。 ・私は、自分でも長いこと「検察は正義だ」と信じていた。しかし、私自身が捕まってみると、検察が一方的に情報を流し始める。これは嘘だとか、あれは正確でないとか、誰も裏を取れず、そのまま受けざるを得ない。その情報を相手にしなければ、次の情報は来ないわけですから。 ・マスメディアの皆さんも、権力側に誘導され、使われてしまった部分がある。 鈴木宗男事件で外務官僚のモラルののタガが外れてしまった 佐藤 ・外務省は、外交秘密という武器で守られています。マスコミが何を言っても、それは秘密漏えいだと主張して、逆に真実を明らかにした人を攻撃できる。 ・そのように守られているなかで、自分に都合のいい情報だけを流す。結局、リークというのが公権力の仕事なのです。 ・「情報操作」と「政策広報(宣伝)」というのは、じつは同じことです。敵がやるもの、あるいは自分たちに都合が悪いものを情報操作と呼び、自分たちに都合のいいものを政策広報と呼ぶんです。私は政策広報をずっとやってきたわけなんです。 鈴木 ・検察なんていうのは情報がない。だからマスコミの皆さんを手足として使うんですよ。そして世論の反応を見ながら、話を作っていく。 ・マスコミが書いたのは、北方領土絡みのムネオハウスで捕まる。ディーゼル発電機で捕まる。アフリカのODA(政府開発援助)で捕まる、あるいはムルアカ秘書がどうしたという話ばっかりですよ。 ・しかし「やまりん」や島田建設なんて事件は、マスコミが取り上げたことがなかった。だから、事件にならなかった疑惑情報は外務省がリークしたもので、それに乗って検察がリーク情報の内容を増幅していた。 反省5 メディアと外務省の黒い友情を、黙認しました 接待や賭博などで政治家に極力貸しを作るのは、外務省の一種の文化である 佐藤 ・接待や賭博などで政治家に極力貸しを作るのは、これは外務省の一種の文化です。 ・ところが、マスコミはこういうことに、あまりにも脇が甘かった。というか、外務省の連中と外務省の記者クラブ(霞クラブ)に所属する記者たちが、同じ感覚だったんですね。 鈴木 ・外務省が、新聞記者と「黒い友情」を結ぶわけですね。 佐藤 ・いかがわしい接待なんて、その入り口です。 鈴木 ・その記者連中は、写真を握られていて、出されたら一巻の終わりだから、外務省の意向に沿わない記事が一切書けない。 佐藤 ・さらに外務省は、記者たちに白紙領収証を渡して、彼らを懐柔していた。なぜ私がそう断言できるかといえば、恥ずかしながら、ほかならぬ私自身が白紙領収証を作ったからです。 問題意識や批判精神をもち、筆力もある記者をいかに麻痺させるかが、外務省の仕事 佐藤 ・外務省は、政治部記者に政局レポートを書かせて、カネを渡しています。これは深刻な問題だと思いますね。このレポートは各大使館に撒かれるわけです。 ・要するに、ちょっとしたアルバイトを頼んで、黒い友情を育んでいくんです。 ・1回そういうことをやってしまった記者は、もう外務省し運命共同体です。 ・メディアを監視するのは誰かといえば、これは国民の皆さんしかいない。こういう外務官僚とメディアの「黒い友情」に終止符を打たなくてはならない。 第2章 権力の罠 反省7 男の嫉妬、ヤキモチに鈍感すぎました 優秀な部下よりも、ネットワークが欲しい。カネの使い勝手をよくしてくれ、と頼んだ 佐藤 ・キャリアとノンキャリアは身分制で一種の棲み分けになっている。 ・キャリアの連中からすると、出来のいいノンキャリア、専門家としっかり組んでおくことが自分にとってはプラスだという発想になる。とくに、上のクラスになるほどそうです。 鈴木 ・局長、公使、大使なんかですね。 佐藤 ・ところが、そんな状況が変わってきたのは98年、給与、昇進は上級扱いという特別専門職員に登用され国際情報局分析第一課の主任分析官になったあたりからです。 ・上は優秀なヤツを何人か私に部下をつけると言ったんですが、私はそれを断ってネットワークが欲しいと頼んだんです。 ・あちこちにいる優秀なヤツをネットワークに入れて、必要に応じて匿名でプラスアリファの仕事に使いたい。彼らに勉強をさせて能力をつけたい。 ・あとはカネの使い勝手をよくしてくれ――要するに報償費(機密費)に手をつけさせてくれと言った。 ・そんなのを認める外務省もバカですよ。 ・当時の担当は「君、そんなことでいいのか」と言った。首席事務官のポストを欲しがるとか、部下を何人かつけるんじゃなくていいのかと。 ・専門職が「特別専門職」といって上級職のところになると、だいたいポストを求めてきたり、アメリカとかいいところに行かせろと言ってくる。私がそれを求めないので、こりゃ人事的に楽でいいと思ったらしい。 ・専門知識をもつ官僚がネットワークを作って金をもったら、背後ですごい力をもつにきまっています。 鈴木 ・組織とぶつかったりせず、最大限に利用したわけだ。これは私がラスプーチンと名付けただけのことはある。優れた外交官の深謀遠慮というか、したたかな戦略ですね。 ―― 完 ―― |