| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

【最新更新日 : 2025年08月24日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出版社 | 評価 | コメント&抜き書き |

6 |

25.04 |

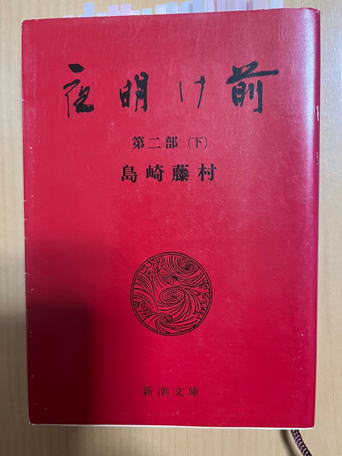

夜明け前 第二部(下)  |

島崎藤村 |

新潮文庫 |

◎ |

第八章 ・当時の信濃の国は長野県と筑摩県との二つに分れ、筑摩県の管轄区域は伊那の谷から飛騨地方にまで及んでいた。 ・王政第六の春もその四月頃には、御岳の麓から王滝川について木曽福島の町まで出ると、おそらく地方の発行としては先駆と言ってよい名古屋本町通の文明社から出る木版彫刻半紙六枚の名古屋新聞が週報ながらに到着する頃である。 ・時事の報道を主とする伝聞雑誌のごとき体裁しか具えていないものではあるが、それらの週報は欧米教育事業の視察の途に上った旧名古屋藩士、田中不二麿が消息を伝える頃である。 ・過ぐる四年の十一月十日、特命全権の重大な任務を帯びて日本を出発した岩倉大使の一行がどんな土産をもたらして欧米から帰朝するかは、これまた多くの人の注意の的となっていた時だ。 ・その一行、随員従者留学生等総員百七名の中に、佐賀県人の久米邦武がある。 ・この人は、ただ文書のことを受け持つために大使の随行を命ぜられたばかりでなく、特に政府の神祇省から選抜されて一行に加わったひとりの国学者としても、よろしくその立場から欧米の文明を観察せよとの内意を受け、新興日本の基礎を作る上に国学をも以てする意気込みであるとの噂は、特に平田一門の人達に強い衝動を与えずにはおかなかった。 第九章 ・江戸大城の明渡しには異議なしでも、自分等の城まで明渡せとなると、中には考えてしまった藩もある。 ・一方には郡県の政治が始まる。官吏の就職運動が激しくなる。成り上り者の官吏の中には無闇と威張りたがるような乱暴なやつが出て来る。 ・国家の事業は窮屈な官業に混同されてしまって、この調子で行ったらますます官僚万能の世の中さ。 ・この際、力を担ぎ出そうとする連中なぞが士族仲間から頭を持ち上げて来ましたぜ。 ・「政治を高めようとする」祭政一致の理想は、やがて太政官中の神祇官を生み、鉄胤先生を中心にする神祇官は殆ど一代の文教を指導する位置にすらあった。 ・大政復古の当時、帝には国是の確定を列祖神霊に告ぐるため、わざわざ神祇官へ行幸し給うたほどであったが、やがて明治四年八月には神祇官も神祇省と改められ、同五年四月にはその神祇省も廃せられて教部省の設置を見、同じ年の十月には遂に教部文部両省の合併を見るほどに推し移って来る。 第十一章 ・大きな破壊の動いた跡はそこにも驚かれるほどのものがある。利にさとい寺方が官公卿の名目で民間に金を貸し付け、百姓共から利息を取り立てる行為なぞは真っ先に槍玉にあげられた。 ・仁和寺、大覚寺をはじめ、諸門跡、 ・ ・この勢の ・従来、祇園の社も ・各自に信仰を異にし意見を異にし気質を異にする神官僧侶を合同し、これを教導職に補任して、広く国民の教化を行おうと企てたことは、言わば教部省第一の使命ではあったが、この企ての失敗に終るべきことは教部省内の役人達ですら次第にそれに感づいていた。 ・中央に神仏合同の大教院があり、地方にはその分院とも見るべき中教院、小教院、あるいは教導職を中心にする無数の教会と講社とがあった。 ・所謂三条の教則なるものを定めて国民教導の基準を示したのも教部省である。けれども全国の神官と共に各宗の僧侶をして布教に従事せしめるようなことは長く続かなかった。 ・一体、幕末から御一新の頃にかけて、あれほどの新気運を喚び起したというのも、その一つは大義名分の声の高まったことであり、その声は水戸藩にも尾州藩にも京都儒者の間にも起って来た修史の事業に根ざしたことであった。 ・そういう中で、最も古いところに着眼して、しかも最も新しい路を後から来るものに向教えたのは国学者仲間の先達であった。 ・あの賀茂真淵あたりまでは、まだそれでもおもに万葉を探ることであった。その遺志をついだ本居宣長が終生の事業として古事記を探るようになって、はじめて古代の全き貌を明るみへ持ち出すことが出来た。 <途中> |