| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

【最新更新日 : 2020年07月19日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

| NO | 了月 | 書 籍 名 |

著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き |

18 |

13.06 |

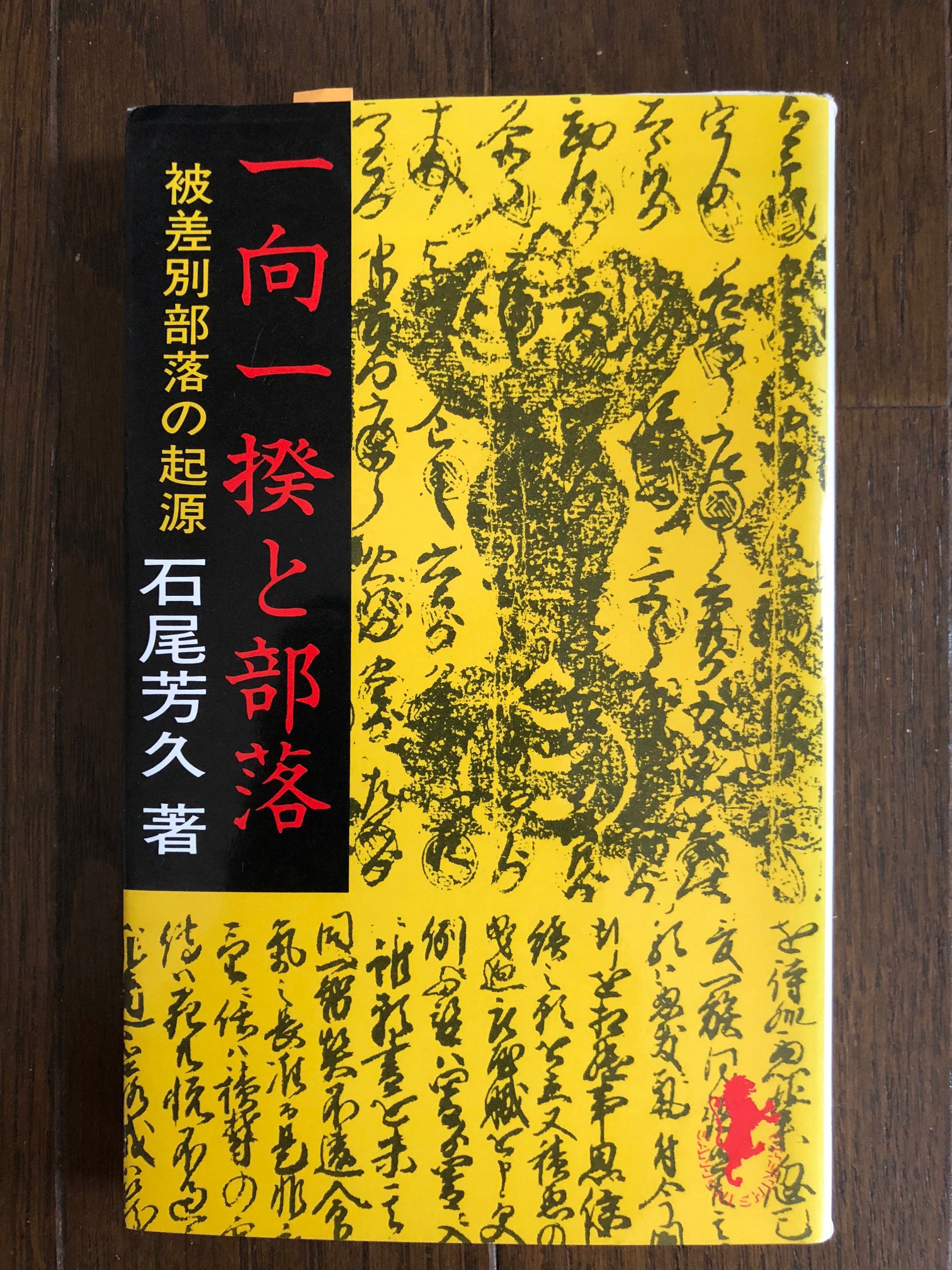

一向一揆と部落  |

石尾芳久 |

三一書房 |

☆ |

第一 被差別部落の起源について 一 樫井部落の誓詞起請文 差別戒名と「かわた」身分 ・差別戒名というのは、「貞観政要格式目」をはじめとして、寛永三年の「無縁慈悲集」に既に認められるもので、あらゆる宗派をこえてあらわれています。 ・差別戒名の本格的成立は天正八年、本願寺が勅命講和という名のもとに権力に無惨に屈服した時期に遡るのではないかと考えられます。 ・被差別者として検地帳に「かわた」という記載をしますが、それとほぼ時期を一にする、そういう差別戒名、これは宗派を越えてそういうことをやっております。 ・ここにやはり宗教一揆とそれに対する徹底的な反革命とそれに伴う「宗教の転向」という過程を考えなくてはならないのではないか。 「かわた」記載の百姓 ・江戸後期の神道思想では「かわた」、のちにはこれが「えた」とよばれるわけなのですけれど、その人々には神を祭る資格はない、としております。 三 中世末 - 近世における革命と反革命 ――土一揆・一向一揆・キリシタンの反乱―― 一向一揆とキリシタン ・被差別部落というのは、一向一揆を戦ったという人々が助命とひきかえに身分をおとされているという事実がある。 ・信長だったら執拗な抵抗者は殺したのだろうと思うのです。秀吉の場合、むしろ助命させる、それとひきかえに身分をおとすということをやっている。これはキリシタンの場合も同じです。やはり非人になっている。 ・宗教・思想上の異端者とみられる、そういう人々の身分をおとす、という権力の賤民身分政策が認められます。 第二 茨木市同和地区の起源と歴史 第一回 中城における報告 (1) 被差別部落の起源 二つの説 ・被差別部落の起源に関しましては、一般に、中世の末期、戦国大名のかわた政策というものに起源を求める説と、それから、秀吉の太閤検地のかわた記載というところにその起源を求める説と二つあると考えたらよろしかろうと思うのであります。 ・戦国大名のかわた政策は民衆が疎外した河原者を政策的に統合した。 (2) 太閤検地のかわた政策 残虐な死刑 ・太閤検地政策というものが実は宗教一揆の活動をした人々の身分をおとすということをふまえた政策である。単なる兵農分離政策だけではない。 ・政治活動、宗教・思想の自由のために活動した人々を卑賤視する。専制主義の権力というものは単なる自治運動、権力と一定の合理的距離をおいて生活をしていく民衆運動でさえも、反逆の可能性のあるものとして猜疑心をもって観察するということが専制権力の原則である、ということがいわれておりますが、この人びとの自治運動というものがただちに反逆の行動である、あるいは思想運動がただちに反逆の行動であって、それをしかも極めて卑賤視するという考え方がその根底にある。 ・残虐な死刑( 第二回 沢良宜における報告 (2) 宗教一揆と宗教の転向 死刑執行とケガレ ・刑罰に関する思想において、死刑の執行にたずさわるということを卑賤視するという考え方が強固にあります。 ・かなり古くからですね(平安時後期から鎌倉時代にかけて)、放免(刑期終了して出獄したもの)をしてこれにたずさわらせた事実もありますし、そのために死刑の執行を三百四十六年間(嵯峨天皇の弘仁元年八一〇年より、後白河天皇の保元元年=一一五六年まで)停止した。 第三 茨木市における一向一揆と被差別部落の形成 第一の前提 ・中世の非人――これは近世の非人とは全然本質が違います。この人たちがどういう人たちであったかと申しますと、主として職人層であるといってよいかと思います。もちろん、この時代のことでありますから、農業を兼ねています。 ・それからそのほかに、貧しい人々も含まれております。病める人々も含まれております。 ・また、むしろ異端的な思想・宗教活動を行なっている人々も実はこの非人と呼ばれる社会層に含まれているのであります。 附論 差別戒名と被差別部落形成との必然的関連について ・差別戒名とは、いうまでもなく、現世の身分差別が死後にも継続することを意味し、権力の手段に転化した転向宗教のありかたを明示する。 ・天正八年以後寛永三年までの何時かの時点で、「卜㚑」を附加した・宗門の相違をこえた差別戒名の出現を考えなければならないのであり、最終的な宗教一揆――キリシタンの反乱はなおつづくけれども――である本願寺合戦の勅命講和による無惨な本願寺側の屈服――本願寺そのものの転向宗教への転落がなされた、天正八年という時期を考察しなければならないであろう。 ・このように解するとすれば、太閤検地にみられるかわた身分という賤民身分体系と必然的に関連するものとして差別戒名を把握せざるを得ないのであり、両者の必然的関連の事実は、近世賤民身分体系――被差別部落の形成が、宗教一揆の圧殺を根本的原因とするものであることを明証するといってよい。 ・天正八(一五八〇)年閏三月五日の勅命講和以後、この講和を不当とする門徒集団(その重要な一つの構成要素は雑賀門徒である)の抵抗がつづいたが、講和以後も執拗な抵抗をつづけた門徒集団が確かに身分を貶下されている事実を、天正十三(一五八五)年三月二十四日にはじまる秀吉の水責めを約一ヵ月もちこたえ四月二十四日降伏した太田城の退城衆に、これを認めることができる。 ・「大田退衆」というのは太田退城衆のことである。天正十三年四月二十二日、太田城に籠城した雑賀一揆の指導者五十三人の自決した人々の切首をさしだすことによって、その他の人々は、助命されたのであるが、「大田退衆」――太田退城衆というのは、この助命された人々である。 ・近世において、在方でさらし首のきまった場所がない場合には、斃馬の捨場において、さらしたというのであるから、さらし首は、斃馬と同視されていたことは、明白である。犯人の人格を決定的に否定する徹底せる卑賤感が死屍刑――加重死刑の根底に内在しているのである。卑賤感を根底とする加重死刑であるから、法律逸脱可能な残虐刑となるのである。 ・秀吉は、太田城において抵抗し、一ヵ月にわたる死闘をなした雑賀衆に対して、このような徹底せる卑賤感を抱いていた。 ・富田本願寺が被差別者を「川原門徒」と賤称したこと、あらゆる宗門をこえた差別戒名のありかたは、転向宗教の教化が非転向者を根絶やしにする性格であることを明示する。 ・フロイスは、寺内町――宗教的自治都市を形成していた時期の根来衆について、「根来衆になると、たちまち尊敬を受け、血統の賤しさも、以前の生活や習慣における卑劣さも(もはや)己が身に汚点を残さなくなると信じていた」とのべているが、かかる解放の空気は、すべての一向宗の寺内町に充溢していた、と断じてよい(「血統の賤しさ」といった呪術観念に対する対抗的思想があることに注目するを要する)このような民衆の革新的自治運動――宗教一揆が、織豊政権のアジア的専制主義の権力関心によって、反逆を意味するものと猜疑心をもって監察され、粛清されたのである。 ・宗教一揆の指導者をさらし首にした処刑場において、その行刑にたずさわることを目的として、賤民集団――天王寺垣外が組織されたのである。勅命講和以後の宗教一揆の張本・非転向者への行刑を目的とする賤民集団(天王寺垣外)である。 ・それでは、誰がこの賤民団体――天王寺垣外に組織されたのであろうか。宗教一揆をたたかいながら助命され身分貶下されたものが、天王寺垣外に組織されたと考察する。 ・天王寺垣外は、後に四箇所非人として組織が拡大するが、その非人数約二千人のうちその半数の九百二人が転び切支丹の子孫であるという事実よりして、右のように考察するのである。 ・宗教一揆の残之衆(除名されたもの)に行刑役を負担させることによって、権力はその卑賤視を貫徹するが、他方、残之衆は、自らの仲間の処刑にたずさわることによって自己自身について卑賤感を抱かざるを得ない心情に追いこまれる。外面的卑賤感と内面的卑賤感である。 ・差別戒名と被差別部落形成との必然的関連は、かかる歴史的過程において、これを論証し得るのである。 ・薬師寺検断の戸俱と天王寺垣外との間には、一脈の関連が認められるが、しかし、両者の間に飛躍的段階が存在するという事実の意味する重要性を看過してはならないであろう。 ・本願寺合戦の勅命講和がかかる重大な事態をひきおこしたことの重さを確認すべきである。(この事実は、決して大げさではなく、まさに大阪における部落成立の真相を示すものである)。 註 第一 被差別部落の起源について 「朝日新聞」・昭和五十七年五月十八日掲載論文 ・天正八年、本願寺は、勅命講和(正親町天皇の命令による講和という格好をつけた屈服――権力への屈服という事実を隠蔽する――であるが、そのことは呪術的天皇制思想への宗教の屈服という宗教の思想的転向の画期となった)による信長への屈服という、無惨な権力への屈従と転向を行った。 ・指導者層の転向の後も、宗教と思想と自治の純粋性を守りぬこうとする門徒たちは多く、各地で末端の門徒たちの抵抗運動が続けられた。 ・天正十三年、和歌山太田城への秀吉の水攻めでは、一揆の指導者五十三人が自決したとフロイスは証言する。 ・助命された門徒たちも、助命とひきかえに被差別身分におとされていることは、大田退衆(退城衆)中あての顕如の手紙(天正十四年正月廿四日、武闘断念をよびかけたもの)が、寛永九年という早い時期に穢寺として富田本照寺下に編成された蓮乗寺に伝えられていること、そして蓮乗寺を中心とする部落が和歌山最大の被差別部落になっていることによって、これを証明することができるであろう。ここにこそ被差別部落形成の大きな原因があったのである。 第二 茨木市同和地区の起源と歴史 ・一六〇四 ― 八年長崎学林で出版された『ロドリゲス・日本大文典』には、「七乞食」について注目すべき解釈を示しているが、「河原の者」について「刑罰を執行する者、又はYetta」となし、「刑罰を執行する者」を穢多として、行刑役負担を決定的に卑賤視することを明示している点が、重要である。 補註 ・兵農分離・身分統制令は、人民自治圧殺の政策と深い関連を有するのである。しかも、人民自治圧殺や身分統制令の政策が、京中検地といった検地政策、ないしはそれに準ずる政策と必然的に関係を有する。 ・かくして、太閤検地にかわた記載――賤民身分記載があるということは、検地政策と身分政策との必然的関係の一環を示すものであり、しかも、身分政策が自治弾圧の重要な手段であったということよりして、何故に賤民身分政策が人民の転向を強要する意義を有したかという事実の理由を把握し得るであろう。 ―― 完 ―― |