| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

【最新更新日 : 2020年09月28日 月曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

| NO | 了月 | 書 籍 名 (下線を引いている本は「抜き書き」にリンクしています) |

著 者 | 出 版 社 | 評価 | 一 言 コ メ ン ト&抜き書き | |

55 |

14.12 |

|

日本人の誇り |

藤原正彦 |

文春新書 |

☆ |

●今年最後の読書履歴にふさわしい一冊を読むことができた。 ●日本人として生まれ育ったこの国を、誇りをもって次世代に伝えていかなければならないことを大人の責任として強く感じた。 ●【2014-55】をクリック! |

54 |

14.12 |

|

「本当のこと」を伝えない日本の新聞 |

マーティン・ファクラー |

双葉新書 |

◎ |

●バブル崩壊後、経済が停滞しているのに、日本社会はなぜ若者にもっとチャンスを与えないのか、団塊の世代ばかりを手厚く守り、彼らの子や孫はまるでどうでもいい存在であるかのように扱われている現状は明らかにおかしい。 ●世代間格差や社会システム、官僚制度の硬直化など、この国が本当に解決すべき問題を、なぜか記者クラブメディアは積極的に扱おうとしない。 ●【2014-54】をクリック! |

53 |

14.12 |

|

身近な死の経験に学ぶ |

平山正実 A・デーケン |

春秋社 |

☆ |

●私の「死への準備教育」で知った本。 ●病気をしてみて初めて知ることがたくさんある。知ることで死への不安が少しずつ減ってくるものだ。 ●【2014-53】をクリック! |

52 |

14.12 |

|

仏教ってなんですか |

池上 彰 |

飛鳥新社 |

◎ |

●仏教の基本がわかる本。 ●氏の解説は、素人向けで分かりやすい。 ●【2014-52】をクリック! |

51 |

14.12 |

|

台湾人と日本精神 |

蔡焜燦 |

日本教文社 |

☆ |

●日本統治時代の評価が韓国とは全く異なる。歴史の再検証が必要だ。 ●日本が自虐的になると、統治時代に日本人として戦った台湾の軍人の誇りに傷をつけることになる。 ●【2014-51】をクリック! |

50 |

14.12 |

|

新版 あゝ野麦峠 |

山本茂美 |

朝日新聞社 |

◎ |

●交流会の平尾禎孝さんからの紹介で読ませて頂いた本。 ・日清、日露戦争で大活躍した日本の艦隊の建造費用について、戦勝に酔った国民はそれを買った<銭>がどこからきたのか考える余裕はなかった。「川に水がなくなればダンナが水車に入って回し」「素ワラジで雪の峠を越えて来た女たちのくちべらしの働き」や「一年働いてたった上バキ一足の報酬」の集積によって生れた<生糸の経済力>であることに気づく者はごく少なかった。 ・H・G・ウェルズの名著「世界文化史概観」には、 「日本国民はおどろくべき力と英知をもって、その文明と制度をヨーロッパ諸国の水準にまで到達せしめようと努力した。人類の歴史において、この時点(明治)に日本がなしたほどの長躍の進歩をなした国民はどこにもいない。……かくしてアジアは絶望的にヨーロッパに立ちおくれてどうしても取返しつかぬという考え方を、日本は完全に吹っとばした。日本は帝政ロシアとの戦争でアジア史に一エポックをつくり、ヨーロッパの尊大と思い上がりに終止符を打った」と書いてある。 ・外商の(外国商人)の専横はひどく、まるで野蛮人とでも交易するつもりで日本にやって来て、威嚇とあらゆる狡猾な手段で取引しようとする紅毛野蛮人を相手にした、不平等条約下の明治の貿易というものは、残酷な非正義、非人道的なものであった。 ・明治四十三年の条約改正(関税の自主権確立)まで、この屈辱的、植民地的外商支配は半世紀にわたって続いていたのである。 明治の日本に西欧的ヒューマニズムを持ちこんできたのも彼らであるが、その本人は、およそヒューマニズムとは縁の遠い野蛮人であった。 |

49 |

14.11 |

|

高杉晋作 |

一坂太郎 |

文春新書 |

◎ |

●【2014-49】をクリック! |

48 |

14.11 |

|

韓国反日感情の正体 |

黒田勝弘 |

角川学芸出版 |

◎ |

●何故、韓国の人は感情的なまでに反日に向かうのか、その心理を知りたくて手に取った。要は、国としてのアイデンティティーを反日思想の中で作ろうとしているようだ。国体といっても良いのかもしれない。 ●【2014-48】をクリック! |

47 |

14.11 |

|

明治天皇〔6〕孝明帝崩御の巻(下) |

山岡荘八 |

講談社歴史文庫 |

◎ |

●全巻を通して明治天皇についての記述が少なかった。孝明天皇の時代が中心。幕末維新を皇室側からの目線で垣間見えたのは良かった。 ・遠い昔のことは一応おいても、祭政一致、神政をもって理想としたわが皇室が、徳川幕府の創建以来、政権は幕府に渡して祭祀だけに専念して来ている。「――政治は幕府、祭祀は皇室!」 祭政一致の理想を、時勢の必要から止むなく二分したのである。 この場合の祭祀とは、宇宙本来のありようを神ながらと ・ヨーロッパの持つ文明の本質は「侵略――」と「征服――」という他民族の犠牲のうえに成り立っている。これは決して宇宙神本来の姿ではない。それに屈服することは、不正にくみすることであり、真理を軽んずるものにほかならない・・・・・・ こうして、真理に仕え、ご自身もまた真理であろうとする孝明天皇は、どこまでも「攘夷――」という文字で表現された日本民族の良心を曲げようとはなされなかったのだ・・・・・・ ・「――わが国は天皇が統治すべきもの」という国学の思想 一君、すなわち天皇は、人にして神、神にして人であって、いささか私心もなく、万民をわが子として ・天皇の即位というのは、言うまでもなく万民の親になりますという無限の愛と、大自然の徳の実践を誓う儀式にほかならない。その意味では、天皇は国民の慈父であり、皇后は文字どおり国民の慈母。また、そうならなければならないとするきびしい修業が連綿としてご歴代を貫いて来ているところに、わが同法の忠誠心も芽生えてゆく。 万民を 親の愛情を政治の中から失うまいとして、ひたむきに励み仕える同胞・・・・・・その純一な姿こそ「忠」という。 ・文久三(一八六三)年頃の討幕運動は、まだ純粋な「攘夷運動――」であったということである。 攘夷というのは決して外国人を 夷はすなわち正義の反語で、正しからざるものはすべてこれ夷なのである。この夷は、わが心の中にも巣食っているし、国家、社会の中にも当然に巣食っている。 そしてその つまり内なる夷を打ちはらって、日本本来の親なる「天皇――」のもとに結集すれば、正義の力の最大限を発揮し得て、外なる攘夷も当然成功するはず・・・・・・という論理であり信念であった。 ・土地を得ては天頂に帰し、功あれば神徳に帰して、決して手柄を私しないというこの精神こそは、一階級の利害のために血を流す革命などとは比較にならない高さ、ひろさをめざした純粋な犠牲精神の発露でなくて何であろう。 ただひたすらに「正義――」のために生死しようという民族固有の個性の現われである。 ・わが皇室には、「敵――」という観念は存在しないのだ。それは、この地上に、万物を生かそうとして、「生命の根――」があるのと同様である。その生命の根に「敵――」などのありようはない。すべては大切に、それぞれあるべき所を得させて愛育しなければならないわが子、わが同胞という、広大無辺な宇宙的、大自然的な「愛――」をめざし、その生命愛で包まなければならない――とする絶対的な道徳観の上に成り立っているからだ。 天皇の御位につく・・・・・・即位されるということは、この事を、天地神明に誓わせられるということにほかならない。 これは荘厳な地上最大の生命詩であり、永遠に消えることのない人類理想の歌声であって、これをいわゆる必要悪である現実政治の中に巻き込んではならないものだ・・・・・・。 ・あらゆる出来事は、みな、皇位を ・それにしても童形の天子(明治天皇)が、万民を「赤子――」と呼ばせられ、その艱難の先に立とうとするような例が、世界のいずれの国にあったろう? 権力をもって民にのぞむ、世のつねの君主と日本の朝廷の在り方とは根本的に異質であり、地上唯一のものであった…… |

46 |

14.11 |

|

体制維新―大阪都 |

橋下 徹 堺屋太一 |

文春新書 |

◎ |

●小手先の改善では国は良くならないことを訴えている。 ●国民は、耳触りの良い政策に目を向けるが、本当は血の出る犠牲を伴う改革が出来ないと国柄は変わらない。 ●【2014-46】をクリック! |

45 |

14.11 |

|

明治天皇〔5〕孝明帝崩御の巻(上) |

山岡荘八 |

講談社歴史文庫 |

◎ |

●安政の大獄、桜田門外の変、皇女和宮の降家、七卿落ちなど、幕末大乱期の頃の話。 |

44 |

14.11 |

|

明治天皇〔4〕碧血怒涛の巻(下) |

山岡荘八 |

講談社歴史文庫 |

◎ |

・主上がつねにお心を悩ましておわしたのは、侵略者を目の前にして、国内の分裂であった。ところが、井伊直弼は、すすんでその分裂の道へ突入してゆく姿勢をとりだした。 ・日本国の浮沈にかかわる条約勅許の問題を、一片の宿次奉書で届け捨てればよいと考える・・・・・・その考え方の中には、若い主上にとって一歩も譲ることのできない二つの問題が含まれている。 その一つは、関東で、まだこの大国難の国難たる したがって、全国民が一つになり切るところまで、衆議に衆議を重ねてゆかねばならぬものという信念なのだ。 そうして、すべてが納得できるある一線を発見し、その線上に団結する。それでなければ持てる力も出せないままに、内輪の衝突や混乱で その第二は、不正に対して正義を貫こうとする勇気と気魄の問題であった。 日本国は無理想の人間がただ集まって作りあげた集合体ではない。みずから「神国――」という自負をもつほど、人間として、つねに最も正しく美しい生き方をめざそうとして作られている国なのだ・・・・・・現実にはそうした理想とはほど遠い欠陥がいろいろと露呈している。したがって、それらの欠陥を克服するために生きているのだと言ってもよく、日本人の生の意義は正義の顕現にあるはずであった。 その日本人が、黒船の渡航以来、いちばん大切な、その生き甲斐である「正義の主張――」を忘れかけている。 われわれは、ここ二百数十年、決して そのような脅迫に屈服した姿で生きることは、日本人のすべてを生ける屍に化せしめることでなくて何であろう・・・・・・ 「――正邪は、いずれにありや」 この点をハッキリと万人の胸に刻みこませる勇気を、衆議を重ねてゆく中から幕府に掴ませたかった・・・・・・ いや、それもこれも当今の天皇の責務と信じて、やって来たのだ・・・・・・ ・英米露仏などは、このころすでに日本政府は支那同様、脅迫には屈するものと、たかをくくってしまっていた。 ・今の日本人は、その後ずっと日本が近代風な独立国家として存続して来ているので、これで頑迷な鎖国が破られ、日本に新しい光が来たかのごとく錯覚している者が多い。 しかしこれは決して歴史の上でそのような意味を持つ、甘い事態ではなかった。 世界中に植民地を求めて競いあったヨーロッパ人が、すでに世界を分け尽して、まだわずかにわけ残されていた日本列島めざして殺到し、ここにそれぞれ爪をかけたとみるのが正しい。 その意味では日本は、五羽の鷲に狙われた一匹の羊であった。この羊が、もう少し強かったら、自分の意志で開国の機会を掴んでいただろうし、もう少し弱かったら、この五国条約によって、間もなくずたずたに引き裂かれ、相当期間、五色に地図を塗りわけられていったであろう。 |

43 |

14.11 |

|

明治天皇〔3〕碧血怒涛の巻(上) |

山岡荘八 |

講談社歴史文庫 |

◎ |

・京の大火災で御所が焼け、その再興に諸藩が反応した。このことから、皇室と幕府の間に暖かい一筋の人情が ・その後の討幕、尊皇のはげしい対立の底に、憎もうとしても憎みきれない一点の情を残して、ついに日本を真二つに割ることなく明治期を迎え得た大きな同胞愛の根になっている…… ここらにヨーロッパ風の歴史観では割り切れない日本人の国体観があったのだ…… ・この内裏の再建をめぐって、もう一つ大きな新時代の芽の種子が蒔かれている。 それは期せずして、諸藩の中に埋もれてあった尊皇心の度合いがこの事件のためにはっきりと計量器にかけられてゆく結果になったということだった。 ・今まで雲に覆われていた日本人の皇室観が、実はこの不幸の風で吹き払われていたのであった。 ご親藩から薩摩藩まで率先して勤王を唱えだしたのだ。 ・最初は、もっとすみやかに、もっとも早く復旧してあげなければという計画が、途中から「皇威尊崇――」の規模に内容を変えて、諸大藩と皇室の間に、断ちがたい親愛感を盛り上げていったことは、その後の維新にどれだけ流血量を少なくする原因になったか計り知れないものがあった・・・・・・ ・これだけ異国に恥ずかしめられ、これだけ安逸をむさぼって来た者たちに、この次の日本の荒波は乗り越せそうにもない気がする。 このあたりで、民族自体が起死回生の決意を固め、すすんで怒涛の中へ乗り出すのでなければ、やがて日本も支那の二の舞になってゆくだろう。 裕宮は、その民族の先頭に起たねばならぬ太陽なのだ。 ・下田にアメリカの領事館をおくことは、前々年の神奈川条約にこの事を記してあった。むろんそれには両国協議の上で・・・・・・と、いう条件が付されていたのだが、そうした事は彼らは歯牙にもかけなかった。 ・「――これはもはや動かしがたい決定なのだ」 そう独断して、強いて玉泉寺に入り、強いて領事館として治外法権の国旗を押し立ててしまったのだ。 こうした事をあえてここに記すのは、当時の列強の植民地侵略の手段がどのように凄まじいものであり、国力の伴わない世界各地の現住民たちが、どのように哀れな小羊になりおおせなければならないものであったかを思い返してみようというのである。 ・こうして彼らは地球のあらゆる地点に、彼らの旗を押し立てていった。 しかし、日本だけはそうした彼らもついにそのまま永久占領はなし得なかった。 なぜであろうか? それは、こうした行為はおよそ「正義――」にかなうものではないとするはげしい反撥の火が、 ・天子の座というのは、いわゆる政治権力の統率者という人間の座ではなくて、人と宇宙神・・・・・・その接点に立つふしぎな位置をめざす修養の場所であるのがわかった。 今の帝も、ご即位される前には、ただの御子で済んだであろう。しかし即位された瞬間から、その御子はすでに人間ではなくて、神であらねばならなかったのだ・・・・・・ この場合の神は、ゴッドでもなければ この大宇宙を創造し、これを人智のおよばぬところで、整然と操作し、つねに万物を育成してやまない、宇宙の機能そのものの「絶対神――」なのである。 この神は神自体のために存在しない。この世のあらゆるものを秩序ある愛情でつつみこんで育てるために存在する。 この神に「おのれ――」はない。あるのはただ万物育成の大愛・・・・・・そう徹見したところに「皇位――」の座の尊厳さはおかれてあるようだった。 ・「――家貧しくて孝子 ではなくて、ひたむきに、正しく、しんけんに、生き得るだけの精神面の豊かさを持つ家だけが、はじめて「孝子――」を出しうるのだ。 |

42 |

14.11 |

|

「尖閣問題」とは何か |

豊下楢彦 |

岩波現代文庫 |

◎ |

●尖閣問題と、北方領土、竹島問題は、戦勝国の論理と、アメリカの軍事戦略との関係で、密接につながっていることを初めて知る。 ●日本の領土問題に関する主体性のなさが、問題を大きくしている。毅然とした国の意志をアメリカや内外に明確に表示することが結果的に国際関係の安定や秩序構築につながっていくと思う。 ●外国からの示威に自虐的に反応したり、優柔不断な態度や話せばわかる式の対応は、亡国の論理につながる。 ●幕末、開国を決断する際、当時の人が考えていた国の在り方を、今の政治家は原点に返って勉強すべきだ。 ●【2014-42】をクリック! |

41 |

14.11 |

|

明治天皇〔2〕御降誕の巻(下) |

山岡荘八 |

講談社歴史文庫 |

◎ |

・日本の皇室には、天変地異はことごとく天子の責任なりとして これもむろん「天てらす……」思想から来ているのであろう。 ・世界史に例のない二百五十年にもおよぶ平和が、日本人全部をどこかで類のない好人物に仕立てあげていたのであろう。 誰も彼もが、こちらに侵す気さえなければ、武力をもって外から ・戦っても滅亡、和しても滅亡・・・・・・ 和とは、突然現れた脅迫者への降伏にほかならない。イギリスがインドや清国を征服し、フランスがインドへ支那へ出て来たことに煽られて、新興国のアメリカも又、あわてて日本に餌を求めて来たのであろう。 ・仮りにここでアメリカの乞いを容れたとする。ところがその「和――」はアメリカだけで済むはずのものでない。 もしアメリカにそれを許せば、ロシアも、イギリスも、フランスも、踵を接してやって来るに違いない。 そうなれば、鷹の群れに争奪される一匹の小兎が、日本の運命ではなかったか・・・・・・ 「――和しても滅亡」とは、その間の哀れさを言い尽くして余りがあった。 ・国柄を忘れ、順逆をみだって、禁裏や庶民の生活を圧迫しすぎる政治への憤りであった。 ところが、そうした歪められた太平の脆弱点は、打ち寄せる外敵に対して、もはや、手の打ちようのないほど、悲しく老衰しきった病体にしてしまったものらしい。 「――戦っても滅亡」というのは、何という腑甲斐ない追いつめられ方であろうか・・・・・・ しかもその中でなおかつ、和戦のいずれかを選ばなければならないというのが冷厳な現実だったとは・・・・・・ ・始めプチャーチンは、徹底した懐柔策をとって来た。 人間が人間を篭絡しようとする時に欠くべからざる三つの要素がある。その第一は威嚇であり、第二は酒、そして第三はどうやらセックスということが、ヨーロッパ文明の常識になっているらしい。 ・プチャーチンの軍艦に便乗して、旅行記を書きに来ていた小説家ゴンチャロフの感想 老全権【(筒井政慶)】 「この老人は一度で私たちを魅了した。すべての様子の中に、老人らしい、聡明なやさしい人の良さ・・・・・・長い生涯と実際生活の経験から生まれたもの・・・・・・が輝いていた。上品な態度は立派な教養のあることを示すものであった。 【川路聖謨】 彼は非常に賢明であった。彼の理智は、私たちを反駁する巧妙な弁論によって示されるのだが、彼を尊敬しないわけにはゆかなかった。 理智というものはどごても同じものである。民族、服装、言語、宗教、人生観などは違っても、賢明な人には共通点がある。馬鹿には馬鹿の共通点があるように・・・・・・ ・ゴンチャロフは言う。 「――日本人の鎖国的な旧弊さは軽蔑すべきである。この鎖国は欧米諸国の威嚇・圧力によってのみ破り得る」と・・・・・・ それはあるいは事実であったろう。しかし、人間が人間を威嚇したり、圧迫したりしても、結果がよければよいとするこの思いあがった考え方を、歴史がそう永く許容するはずはあるまい。実はヨーロッパ文明はこうした不遜な利己をその根底から払拭できないところにその特徴を蔵していた。そして、それがやがて、日露戦争ともなり、共産革命の胎動ともなり、さらに日米戦争ともつながってくるのである・・・・・・ ・日本側では、とにかく一日でもペルリ来航の時期を引きのばそうとして、オランダを通じ、前将軍家慶の薨去と、次の将軍 「――今だ!」 ペルリの武将的判断は、日本側とは逆であった。国内の混乱こそ、衝くべき好機であったのに違いない。 それにもう一つ彼らの来航を早めたのはロシア艦隊の長崎対流と、フランス艦隊の東洋海域への出現であったろう。 日本一番乗りを、ロシアやフランスに譲ったのでは、面目にかかわると考えたとしても不思議はない。 ・侵されもしないが侵しもしない……それが二百六十余年にわたる日本の国是であった。そして、それを支えるものは「東海の君子国」としての自負と道義であったのだが、その道義も道徳も、力の前では滑稽なほど無力であった。 |

40 |

14.11 |

|

明治天皇〔1〕御降誕の巻(上) |

山岡荘八 |

講談社歴史文庫 |

◎ |

●勝海舟を読んだので、今度は幕末維新を皇室側から見た歴史を知りたくなり読みだす。 ・ ・中山忠能の言葉 人間のあこがれは、つねに、真と善と美とを各自の生活の上にどう実現しようかと努め希うところに そのためには人間は「神――」という眼に見えないものまで作りだして その人間が、最も正しく、最も気高く、美しい理想像として描きだした神々の生活を、目に見えない雲の上から、地上に実在させて眺めたいと考えてもふしぎはない。 したがって、朝廷は、いかなる場合にも正しく、いかなる場合にも美しく、いかなる場合にもそれが、地上の世界を ・「民の仕合せが ・日本では、誕生の日をもって生まれた嬰児の人格を認め、それから年齢を数えることは古来しなかった。胎内に宿ったおり、つまり生命の芽生えがあった時、あるいはそれが確認されたときからすでに、その人格は存在するものとして取り扱われる。したがって十月十日を胎内で生きとおし、産まれたときはすでに一歳なのであり、胎内にあっても人格のあるものゆえ胎教の責任が両親にも世間にもあるものだと言う考え方で、その点、西洋とは |

39 |

14.10 |

|

人間、60歳からが一番面白い! |

保坂 隆 |

三笠書房 |

◎ |

●自分にとって今が旬なので、タイトルに惹かれて読む。 ●多くは今自分が思い、行動していることと合っていて確認ができた。 ・学ぶことをやめた人は誰でも老いている。学び続ける人は誰でも若い。 ・いまできない事は、十年たってもできまい。思いついた事は、すぐやろうじゃないか。 ・人と話をするときは、その人自身のことを話題にせよ。そうすれば、相手は何時間でもこちらの話を聞いてくれる。 ・大人の友人関係はあっさり味がいい。「うっとうしい!」と感じる前に切り上げる。長つづきの秘訣はそこにある。 ・会話を成立させるには、相手の話を七割、自分からは三割。このバランスがいい。 |

38 |

14.10 |

|

勝海舟(第六巻)明治新政 |

子母沢 寛 |

新潮文庫 |

◎ |

●維新に活躍した人々の度量の大きさと世界を見る目、自己犠牲の精神にはただただ驚嘆するしかない。 【本文より】 念頭滅却 ・「由来力の狂信者は、その天道にも 向柳原 ・要するに、武士というものは百姓の作ったものを喰い、商人の蓄えた金を使うだけで、自ら作り貯えるということをしない。それでいてこの日本国を支配している。これは理屈に合わんことだ。こうして不合理な生活をしているものは、合理な生活のものに、遅かれ早かれ首根っこを押さえられる時が必ず来る。徳川三百年の |

37 |

14.10 |

|

日本人はどこから来たか |

樋口隆康 |

講談社現代新書 |

○ |

・日本人のルーツを知りたくて読む。1971年の出版なので、研究途上の解説であった。 ・いずれにしろ、大陸や朝鮮半島とのつながりは深い。しかし、独自の文化が作られてきたものも多く、さらに深く知りたい。 |

36 |

14.10 |

|

勝海舟(第五巻)江戸開城 |

子母沢 寛 |

新潮文庫 |

◎ |

●日本がアジアで唯一植民地化を防ぐことができたのは、徳川慶喜の決断(恭順謹慎)があったからだと思う。そして慶喜の意志を受け、官軍と幕府軍の戦いを直前で食い止めた勝海舟と西郷隆盛である。同士討ちを止めたのは、日本国内に騒乱を起こし疲弊させた上で日本を乗っ取ろうとするイギリスやフランスの意図をいち早く見抜いたからで、幕末維新のリーダー諸子の見識には、今の政治家にないグローバルな器の大きさを感じざるを得ない。 ●【2014-36】をクリック! |

35 |

14.10 |

|

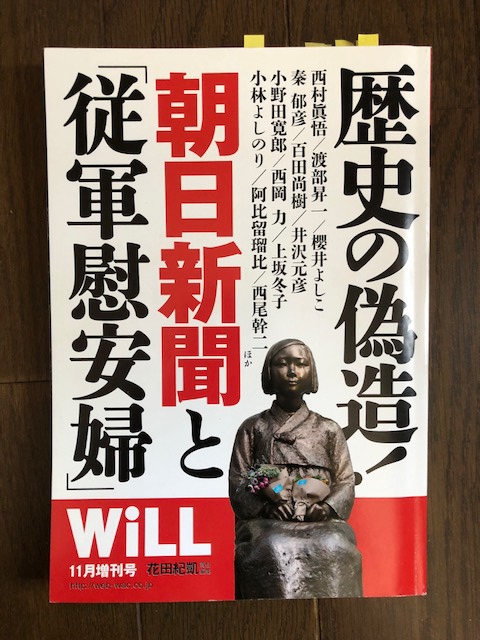

WiLL(11月増刊号) |

花田紀凱 編集 |

ワック出版 |

◎ |

●サブタイトル『歴史の偽造!朝日新聞と「従軍慰安婦」』 ●過去の記事の再集録ではあるが、朝日新聞を一貫して批判してきた論客の意見は全くぶれていない。 ●今後、日本が国際社会に対して与えた誤解をどのように取り戻すか、政治問題となっている今、困難さを感じる。正論を言えば言うほど政治利用される。 ・解決が難しいのは、海外からの批判の発端がすべて日本発であるという事だ。言いだしっぺが相手ならやり易いのだが・・・。 ●【2014-35】をクリック! |

34 |

14.10 |

|

週刊文春臨時増刊 「朝日新聞」は日本に必要か |

文藝春秋 |

◎ |

●朝日の報道に関する過去からの問題提起されたものを、改めてまとめたもの。朝日新聞社の体質が一貫していたことが証明されている。 ●『「朝日」が日本人の反面教師になる日』という記事があったが、その意味では発行を続けて欲しい。 ●【2014-34】をクリック! |

|

33 |

14.10 |

|

勝海舟(第四巻)大政奉還 |

子母沢 寛 |

新潮文庫 |

◎ |

●大政奉還後の薩長連合軍と幕府の衝突を避ける談判を勝海舟に付託する時、彼が無役だったのをいきなり陸軍総裁( 若年寄)に抜擢する。どんな役柄でも受け入れられる器の大きさ、度量に感嘆する。 【本文より】 ・日本は古来、恩義を重んじ、それに ・兄弟喧嘩あな、 |

32 |

14.10 |

|

歴史の嘘を見破る |

中島嶺雄[編] |

文春新書 |

◎ |

●日中近現代史について、中国に「こう言われたらどう切り返す」をテーマに論客が解説した分かりやすい書。 ・歴史認識、靖国参拝、領土問題、教科書問題等々、中国が声高に言っていることのきっかけは、日本が演出しているように感じる。 ●言われたからどう対応するではなく、先ず我が国はどう考えるのかをきちんと意思表示して、その意思を前提に言われたことへの反論なり説明をしていく必要がある。今の日本の対応は、おろおろして「どうしよう、どうしよう」としている幕末政府の外交に似ている。大昔から、諸外国はすべて「日本人は脅しに弱い」という性格を外交手段にしてきた。 |

31 |

14.10 |

|

WiLL(2014/11月号) |

花田紀凱 編集 |

ワック出版 |

◎ |

●先月号に引き続き、『世紀の「大虚報」朝日新聞はケジメをつけよ!』に惹かれて読む。 ●第三者委員会の報告とそれに対す朝日新聞社の対応を見たい。 ●韓国、国連人権委員会への正しい情報伝達が国策上必須!。 ●朝日新聞社は、社を賭して直接誤解を解く必要がある。 ●【2014-31】をクリック! |

30 |

14.09 |

|

集団的自衛権とは何か |

豊下楢彦 |

岩波新書 |

○ |

●今、旬の「集団的自衛権」について、日米同盟との関係での問題と、国連の限界を知ることができた。現政権の考え方には基本賛成だが、懸念も感じる。「トラスト・ミー」などと言うような総理になった時、果たして解釈や運用がうまく行くだろうか? ・集団的自衛権は日本の場合、具体的には米国との「共通敵」の存在を前提とする。しかし、米国による「敵」の設定は、たえず変動する。政権交代の場合に限らず、同じ政権期にあっても、「敵の敵は友」という短絡的な対応によって、「昨日の敵は今日の友」となり、その度に日本は“はしごを外され”振り回される。仮に集団的自衛権の行使が容認されることになれば、米国が次々と設定する「敵」との戦争に日本も参加を強いられることになるであろう。こうした事態が生じるのは、結局は日本の外交が、安保条約に象徴される日米二国間関係という、戦後を規定してきた枠組みによって呪縛され続けてきたからである。 こうした呪縛から脱するためには、独自の核武装といった狭隘な孤立路線ではなく、地域レベル、さらにはグローバルなレベルにおいて、誰が「敵」で何が脅威かを自らの見識で設定し、自らの戦略方針を練り上げることである。 |

29 |

14.09 |

|

勝海舟(第三巻)長州征伐 |

子母沢 寛 |

新潮文庫 |

◎ |

●【2014-29】をクリック! |

28 |

14.09 |

|

学校はなぜ壊れたか |

諏訪哲二 |

ちくま新書 |

○ |

●読みにくかった。哲学者のような筆致で、逆に新しい知見にも出会えた。 ・子どもがおとなの考える規格に合わなくなってきた。だから、おとなの考え方を変えるべきだという主張がある。発想は民主的でリベラルでいいが、現実に実行すれば大混乱になり、社会が成り立たなくなる(いま小学校で「学級崩壊」が頻発しているのは、主として文部省が「新しい学力観」で、「教師は生徒に合わせて指導する」というアナーキスティックな方針をだしているからでもある)。 ・学校や教師の持っている社会規範的な意識が生徒たちに浸透しなくなったのは、ひとつの要因として、子どもがもともと持っている全能感が挫折を経験しないままで、彼らが成長してきたことにある。 ・しつけは家庭で知識は学校でという、西欧では常識と思われる分離も、戦後の日本では一度として成立せずに現在まで来ている。 |

27 |

14.09 |

|

日中韓 歴史大論争 |

櫻井よし子 田久保忠衛 古田博司 他 |

文春新書 |

◎ |

・歴史認識を共有することは難しい。いや、それは不可能だとさえいえる。しかし、ここで問題なのは、その本来的に不可能な歴史認識の共有を、日本政府は可能だと勘違いしていることではないだろうか。 ・「中国が描く世界とは、事実や真実に則った世界ではなく、中国自身が主張する言葉に則った世界である」という原則です。中国が構築しようとする世界には如何なる外的要因も何ら影響を及ぼさないという、唯我独尊の発想です。 ・外交関係を有利に進めるためにも、歴史は武器になるのです。そのことを中国や韓国はよく分かっている。歴史認識を武器にして自分たちが有利な立場を占めたいという意図は明白です。 その事実を日本も十二分に理解して闘わない限り、日本の将来は危ういのではないでしょうか。 |

26 |

14.09 |

|

テレビ報道の正しい見方 |

草野 厚 |

PHP新書 |

○ |

●自分の知見の範囲内だった。 ・社会の問題を理解するための情報源として、大いにテレビに依存するとしても、欠陥はあるかもしれないという「疑い」の目は視聴者にとって必要である。ここに報道の仕方、され方を知る意味がある。 ・国際支援の裏側には、冷厳な政治が存在する。 |

25 |

14.09 |

|

海賊と呼ばれた男(下) |

百田尚樹 |

講談社 |

◎ |

・何度も「もう駄目だ!」と思った。何もかも放り出して、楽になりたいと幾度考えたかしれない。しかしそれをしなかったのには三つの理由があった。 ①ここで辞めたら亡くなった店員たちに申し訳が立たない。 ②日田重太郎への恩に報いるため。 ③国家のため、日本人のために尽したいという思い。 ・「日本人をかつての東南アジアのように、自分たちの商品を売るための市場にするつもりでいるのだな」鐵造は今さらながら傲慢な欧米人に対する怒りがこみあげてきた。 ・「けっして日本人としての誇りを失ってはならん。日本人の良さを持ちながら、アメリカ人の長所を身につけよ」 ・自らの信念を持って正しいおこないを続けていけば、絶対に間違った方向にいくことはない。 ・いちばん大事なことは日本人の誇りと自信を失わないこと。それさえ失くさなければ、何も恐れることはない。 ・アンドレマルローは鐵造の「ヨーロッパは物を中心とした世界ですが、日本は人を中心とした世界です」という言葉に、深い感銘を受けた。 |

24 |

14.09 |

|

海賊と呼ばれた男(上) |

百田尚樹 |

講談社 |

◎ |

●帰阪記念に交流会の方から戴いた本。 ・戦争に負けて占領軍に統治されてから、自分たちはいつのまにかGHQを君主のように思っていたのではあるまいかと思うと、自らの不明を恥じた。しかし店主は違う。統治はされていても、精神的には常に対等であったのだ。 ・徳三郎は鐵造を含む八人の子供たちに「一所懸命に働くこと」「質素であること」「人のために尽くすこと」の三つを厳しく教え込んだ。 |

23 |

14.08 |

|

WiLL(2014/10月号) |

花田紀凱 編集 |

ワック出版 |

◎ |

●タイトルが「朝日新聞の『従軍慰安婦』は史上最悪の大誤報だった!」なので買って読んだもの。 ●吉田清治なる人物の証言の丸呑み報道や挺身隊と慰安婦の同一視、などなど、今、中韓が反日デマの火付け役となったことの罪は計り知れない。朝日は、誤解が解けるまで徹底的に説明する義務と責任がある。 ●原発事故に対する吉田所長への冒涜もひどい偏見だ。 |

22 |

14.08 |

|

日本を滅ぼす教育論議 |

岡本 薫 |

講談社現代新書 |

◎ |

●自分がまだ知らなかった今の日本の教育に関する議論の欠陥が多く、開眼! ●【2014-22】をクリック! |

21 |

14.08 |

|

勝海舟(第二巻)咸臨丸渡米 |

子母沢 寛 |

新潮文庫 |

◎ |

●勝海舟が後世までその名を残す理由の一端が分かった。人間の器の大きさ、時代の先々を読んで現在行うべき行動を的確に示す先見性、危機に遭遇した時の度量の大きさ、権力すらも相手にしない力量等々、現代にいたらどんな人だったろうと想像してしまう。 ●【2014-21】をクリック! |

20 |

14.08 |

|

勝海舟(第一巻)黒船渡来 |

子母沢 寛 |

新潮文庫 |

◎ |

●【2014-20】をクリック! |

19 |

14.07 |

|

「中国・韓国の歴史教科書」に書かれた日本 |

別冊宝島編集部 |

宝島社 |

◎ |

●歴史とは事実の積み重ねだと思うが、教育課程で政治的意図が反映されたり、反感を煽る表現には違和感を覚える。 ●こういう教育を受けた人とどのように接していくべきか考えさせられる。 |

18 |

14.07 |

|

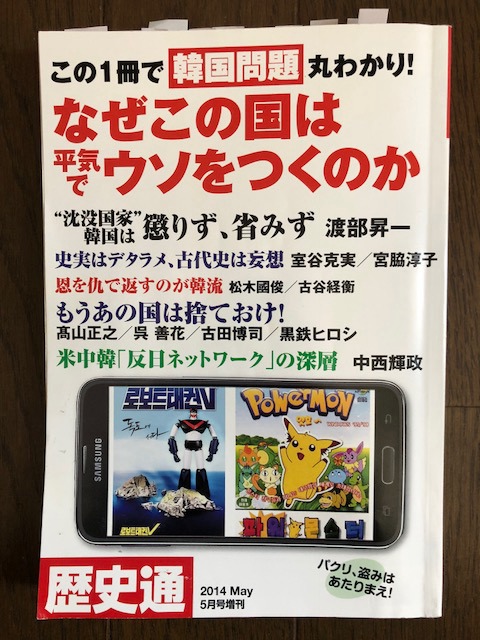

歴史通(2014 May 5月号増刊) |

立林昭彦 編集 |

ワック出版社 |

◎ |

●感情的な表現の著者もいるが、改めて韓国の事が分かってきた。 ●これから日本人は、反日教育で凝り固まった韓国人とどう付き合っていったら良いのだろうか。 ●日清戦争の背景を日本人はもっと学ぶべきだ。 ●【2014-18】をクリック! |

17 |

14.07 |

|

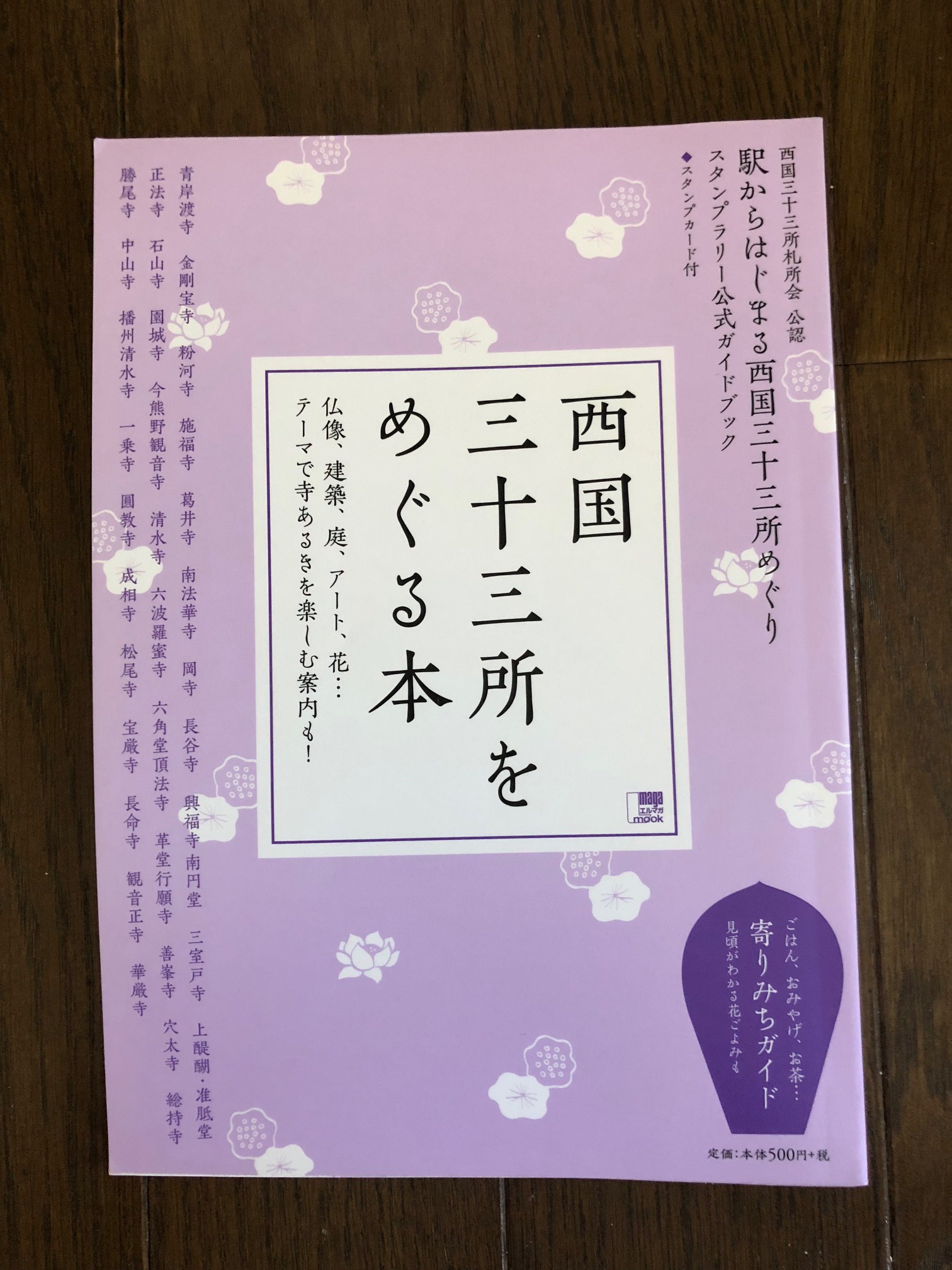

西国三十三所をめぐる本 |

京阪神エルマガジン社 |

◎ |

●奈良を訪れた際、駅前の書店で購入。 ●今まで意識せずにいたが、すでに12箇所は回っていた。残りも機会を見て訪ねたい。 |

|

16 |

14.06 |

|

日本の名著【聖徳太子】 |

中村 元 |

中央公論社 |

☆ |

●この本を読むと、聖徳太子は実在しないとかいう理屈は全く成り立たないと思える。むしろ、親鸞や菅原道真を初め、1300年以上もの間、多くの人から讃えられ続けてきたこのパワーだけでも、現代人が軽々に実在の可否を論ずるのはおこがましい。 |

15 |

14.06 |

|

フォーラム 堺学 |

堺都市政策研究所 |

〇 |

●フォーラムの講演記録 ●【2014-15】をクリック! |

|

14 |

14.06 |

|

平賀源内 |

城福 勇 |

吉川弘文館 |

〇 |

●源内の性格や気質を伝説ではなく、ありのまま書いている本。人物評価はあまり良くない。 ●エレキテルは彼の発明品ではなく、海外から入ってきたものを修理・復元したもののようだ。 ●【2014-14】をクリック! |

13 |

14.05 |

|

【知恵の宝庫】江戸に学ぶ |

今野信雄 |

サンドケー出版局 |

◎ |

・サラリーマンで毎日が忙しいからなにもできない、勉強する時間などないという人がいます。とんでもない考えです。サラリーマンで生活の心配がないからこそ、つとめて余裕の時間をつくってなにかに打ち込む。こうした姿勢が必要なのです。定年で会社をやめて、それから思いついたようになにかをはじめた人で成功した人、というのはめったにありません。 |

12 |

14.05 |

|

朝鮮半島で起きたこと起きること |

神谷不二 |

PHP研究所 |

◎ |

・よど号ハイジャック事件で、人道主義からもっとも外れた措置をとったのは、むしろ日本側であったかもしれない。 「よど号」の金浦空港対流二日間の前半と後半とで、韓国のムードには相当の変化があったようだ。簡単にいえば、前半は日本への同情ムード、後半は反発ムードである。いったん金浦へ降りた以上は絶対北へは飛ばさせない、あるいは最小限の要求として乗客を開放しなければ飛ばさせないという韓国の態度は、韓国の北朝鮮認識からすれば、そのことこそが人道主義的だということになる。にもかかわらず、日本は韓国の協力に感謝するよりも、日本流の人道主義から「なぜ早くそのまま北へ飛ばさせないのか」と非難する口ぶりだった。恩を仇で返そうというのか――これが後半の韓国に現れた反発ムードの実態であった。 一方、北朝鮮側は、「そもそも日本の国内問題であるはずのものを国内で解決できず、その後金浦で三日間も監禁状態のまま放置し、その上頼みもしない帳尻だけを無断で北へ持ちこみながら、人道主義の名の下に北に特定の行動を迫るような態度は、日本政府のためにする謀略である」と激しく論難した。 国内問題を軽率にも国際問題にした日本側の態度の方がはるかに問題である。 |

11 |

14.04 |

|

タリバン |

田中 宇 |

光文社新書 |

◎ |

・トルコでは、オスマン帝国が崩壊した後、民族意識の強い青年たちが集まって義勇軍を作り、国を維持するための戦いを続けた。後にトルコ軍となった義勇軍を率いた指導者が、今もトルコでは唯一絶対の英雄となっているムスタファ・ケマル・アタトゥルクであった。アタトゥルクはオスマン帝国から「トルコ共和国」へと衣替えした「トルコ革命」後の初代の大統領となり、独裁的な政治力を発揮した。 ・そのアタトゥルクはオスマン帝国が崩壊した時、すでに明治維新を経て日露戦争でロシアに勝っていた日本に熱いまなざしを向けていた(ロシアはトルコの領土を北方から侵略する敵国だった)。滅びゆくオスマン帝国を江戸幕府に見立て、明治維新と同じことをすれば、トルコも強国になれると考えたのだった。そして生まれたのが今に続くトルコ共和国だった。(日露戦争で日本海軍を率いて勝った東郷平八郎がトルコで英雄視され、子供の名前や街路名に「トーゴー」という名がつけられたことは有名だ) |

10 |

14.04 |

|

普天間の謎 |

森本 敏 |

海竜社 |

◎ |

●基地返還問題を知るには格好の書。 ●賛否どちらにも関係なく知識として知るには良い。 ●【2014-10】をクリック! ポイント ◉普天間基地移設問題迷走の背景と原因(民主党政権時代) ①普天間基地問題とは、単なる代替施設探しという問題ではなく、日本の国家安全保障をどうするかという問題である。その政策議論が行われないまま単に候補地探しを続けてきた。 ②政治指導部のリーダーシップの欠如 ③政治指導部に、地元、特に沖縄が理解できていない。 ④米国の本質が理解できていない。 |

9 |

14.03 |

|

吉田松陰 (抜き書きの詳細を追加!) |

田中俊資 |

松陰神社 |

☆ |

・「至誠にして動かざるものなし」 至誠 ― 真心とは「己の心を尽す」ことで、心一杯の事を行い尽す ことである。実であり、一であり、久であると説いた。 ・「世の中のことは、僅かの時日で容易に成功するものではない。 永い間の誠の修業が積み重なって始めて成就するものである。 ・誠になる工夫とは、常に自己を反省して、あらゆる心を尽して行くということである。 ・松陰は決して頑迷な鎖国攘夷論者ではない。我が国力を養って、迫り来る欧米諸国と対等の立場で、民族の矜(ほこり)を失うことなく開国通商の条約を結ぼうとしたのである。 ・常に自己の行いを反省しつつ、修業して行く、これは松陰自ら身を以て示した教えであった。 |

8 |

14.03 |

|

琉球王国 |

高良倉吉 |

岩波新書 |

◎ |

・日本における廃藩置県(一八七一年)は、それまで大名が支配してきた各藩の土地・人民を天皇にお返しする「版籍奉還」(一八六九年)を前提に実施されたが、琉球国王の場合は天皇から土地・人民の支配権を授けられたことはなかったので、「版籍」を天皇に「奉還」する必要はなかった。したがって、沖縄県設置について琉球側が頑強に反対し、また、琉球に対する宗主権を楯に中国側が強く抗議する状況のなかで、明治国家としては軍隊・警察官を本土から動員し、力づくで首里城のあけわたしを迫る行動に出るしかなかった。もし、近世の二七〇年間を通じて王国が完全に日本の「国内」的存在に編入されていたのであれば、このような紛糾した事態は起こらなかったであろう。沖縄県設置をめぐって、琉・日・中三者がもめたのは、近世の琉球王国が「幕藩体制下」に編成されていながらも、反面ではまた、それを相対化するほどの「異国」として存在しつづけてきたことに原因があったといわなければならない。 |

7 |

14.03 |

|

福井県の歴史 |

隼田嘉彦 他 |

山川出版社 |

◎ |

・継体天皇(大王)の出身地については、・・・福井県が現皇室の始祖の本拠地であった。このことはあまり知られていないが、歴史的事実である。福井県は宣伝が下手なようであるが、もっと強く訴えてよいことのように思われる。・・・まして継体の興起と前後して、鉄の生産と群集墳の普及という大きな社会的現象が考えられるとすれば、その意義はいっそう大きいといえるであろう。 |

6 |

14.03 |

|

あの戦争は何だったのか |

保坂正康 |

新潮新書 |

☆ |

・敗戦後のどん底生活から、高度成長を成し遂げた。その“集中力”たるや、私には太平洋戦争に突入した時の勢いと似ているように思えてしまう。つまり逆にいうと、高度成長期までの日本にとって、“戦争”は続いていたのかもしれない。ひとたび目標を決めると猪突猛進していくその姿こそ、私たち日本人の正直な姿なのだ。 ・「戦争が終わった日」は、八月十五日ではない。ミズーリ号で「降伏文書」に 正式調印した九月二日がそうである。いってみれば八月十五日は、単に日本が「まーけた!」といっただけにすぎない日なのだ。 世界の教科書でも、みんな第二次世界大戦が終了したのは、九月二日と書かれている。八月十五日が「終戦記念日」などと言っているのは、日本だけなのだ。 |

5 |

14.02 |

|

日本語と北海道方言 |

石垣福雄 |

北海道新聞社 |

◎ |

・北海道はなぜ、標準語に近くなったのか。全国各地から入植してきて、最初は言葉が通じなかったが、意思疎通のため相互に共通する言葉を少しずつ使うようになり、それが増えて、共通語=標準語に近くなってきたようだ。 ・スガモリ ・手袋をハク ・食べれや ・知らね ・行くべ ・明日は雨降るべな ・遊びサ行く ・ご飯バ食べる ・マキ(血統) ・マイネ(だめだ) ・あずましい ・ダテコク(おしゃれする) ・おばんでした ・そうかい ・こわい(疲れる) ・しゃっこい |

4 |

14.01 |

|

不平等国家 中国 |

園田茂人 |

中公新書 |

◎ |

・中国には、日本で死語になりつつある「立身出世」の観念が依然として生きている。 ・日本に比べて中国は学歴重視の社会である。 ・中国が社会主義路線を採っていく過程で貧困、特に目に見える形での貧困を生み出さないことを大きな目標にし、そのために農民を縛り付けようとしたのです。これによって都市・農村の分断と戸籍の違いによる「身分制」ができあがったとする指摘も少なくありません。 |

3 |

14.01 |

|

聞く力 |

阿川佐和子 |

文春新書 |

◎ |

●しゃべるように書いた本。 |

2 |

14.01 |

|

北海道の歴史がわかる本 |

桑原真人 川上 淳 |

亜璃西社 |

☆ |

●和人が移り住んでからの歴史しか学んでいなかったので、北海道にはこんなに深い歴史があったことを知って驚いた。 |

1 |

14.01 |

|

中国の破壊力と日本人の覚悟 |

富阪 聰 |

朝日新書 |

◎ |

●なるほど。中国の反日行動は、国内問題のすりかえなのだ。ここんとこを日本人は冷静に見抜かなければならない。 |