| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

【最新更新日 : 2016年04月30日 土曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |

33 |

16/04 |

|

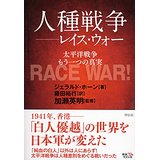

人種戦争 |

ジェラルド・ホーン【著】 藤田祐行【訳】 加瀬英明【監修】 |

祥伝社 |

☆☆ |

監修者によるまえがき 加瀬英明 ・アメリカからアジアまで、有色人の民は日本が第二次大戦に参入するまで、白人優位の絶対的な秩序のもとで、人としての尊厳を奪われて生きていたが、日本軍の目覚ましい進撃によって、重い鎖からはじめて解き放たれた。 ・肌の色が違うために、数世紀にわたって辱められてきた人々が、日本の働きによって救われ、前途に明るい光を見て、どれほど歓喜したか。 ・日本は前大戦をアメリカによって追い詰められて、自存自衛のために戦ったのであって、アジアを西洋の植民地支配から解放することを、目的としたのではなかった。 ・「アジア解放」は、開戦後に戦争目的として、つけ加えられた。 ・日本は幕末から、二つの国民的な大きな悲願を、いだいた。 一つが、不平等条約の改正だった。アメリカをはじめとする列強によって、一連の屈辱的な不平等条約を強いられたが、最後に改正されたのは、日露戦争に勝って、一等国として認められた後のことだった。 もう一つの願いが、人種平等の世界を、招き寄せることだった。 ・多くの武士が幕末に、アメリカや、ヨーロッパへ旅したが、途中、アジア・アフリカの民が西洋人によって、奴隷のように酷使されているのを見て、憤った。 ・先の大戦で日本の多くの青年たちが、アジア解放の大義を信じて、戦野に果てていった。日本が大きな犠牲を払うことによって、アジア・アフリカ諸民族が解放された。 大戦後、この高波がアフリカ大陸を洗って、アフリカ諸民族がつぎつぎと、独立を獲得していった。 ・アメリカにおける日本人蔑視と、差別は、酷いものだった。 ・昭和天皇は、敗戦の翌年に側近者に対して先の大戦の原因について、つぎのように述べられている。 「この原因を かゝる国民的憤慨を背景として一度、軍が立ち上がった時に、之を抑へることは容易な業ではない」(『昭和天皇独白禄』) ・日本は歴史を通じて、人種差別を行なったことも、都市ごと大量虐殺を行なったこともなく、奴隷制度も存在しなかった。 序章 日本は自衛のために戦った ・黒船襲来が、人類史上に輝く偉業である「明治維新」をもたらし、「白人の優越」を断固拒否する、アジア人の先進国家が建設される道筋をひらいた。 ・歴史家のピーター・デュースは、「日本人は西洋の脅威から自分を守るために、近代国家の道を歩んだ。白人の奴隷になり、植民地支配を受けることへの恐怖だった。この脅威から多くの日本国民は、『白人の優越』を覆さねばならないと、心底から思った。そのスケールは、『平民』を解放したフランス革命や、『労働者』を解放したロシア革命よりも、はるかに壮大なものだった。それは、有色の民の開放という、『人類史の大革命』だったと呼んでも過言ではない」と、指摘する。 ・日本の「切実な願い」は、自衛だった。大英帝国がアジアやアフリカを植民地化し、アフリカ人部隊やアジア人部隊を拡大していた中で、「白人の優越」を崩壊させ、搾取された民を窮状から救うことが、日本への脅威を取り除くことにつながった。 ・日本が、植民地にされることを恐れ、近代化をしなければとの思いが頂点に達したのは、イギリスがインド兵をアフリカでの戦闘だけでなく、アジアにおける戦闘にも投入した時だった。 ・アメリカはアジアにおける戦闘に、黒人兵を用いた。アジア人同士を戦わせるというより「類人猿」――黒人もそのように見做された――同士で戦わせるという発想は、「白人の優越」の所産だった。 中国人は日本に協力した ・「 ・白人の中に潜在的にある「黄禍」という恐怖心は、中国に対してだけでなく、日本が力を増していたことで高まった。白人が人種差別を土台にして築いた、植民地支配の構造が逆転し、白人が支配されてしまうのではないかと、恐れた。 第一章 「純血の白人」以外は人にあらず ――一九四一年十一月、香港 ・香港の著名なコメンテーターのフランク・チンは、「日本は多くの中国人を香港政府のあらゆる地位の役職に就けた。こうしたことは、イギリス統治下ではありえなかった」と述べている。 高まる日本の脅威 ・第一次世界大戦が勃発して、世界規模の人種戦争の勃発が差し迫った、という日本人の読みは正しかった。ある日本人の著名なオピニオン・リーダーは、日本が「世界規模の人種戦争」に巻き込まれるのが明らかだと確信して、「白人と有色人種の対立は激しくなり、全ての白人種が束になって、有色人種と戦う時がくるだろう」と予見した。この発想は太平洋の両岸にこだました。 ・戦前の日本の官僚の一人は、太平洋をまたぐ人種差別について「世界史は黄色人種と白色人種の争いの歴史だ。白人は 日本の人種平等提案 ・日本がパリ講和会議で人種差別を撤廃することを国際連盟規約に盛り込むことを提案した時に、アメリカだけでなく、大英帝国、特にオーストラリアが強く反発して、反対した。 ・日本では、「多くの団体が、パリ会議を人種差別の撤廃のために活用すべきだと訴えて、人種平等の運動を展開した。それは日本が中国と大義を共有できるという利点を有していた」からだった。日本では人種差別反対運動は全国民の願いであり、上からの世論操作によものではなかった。 ・日本政府と国民は人種平等の理想が拒絶されると、侮辱だとして激昂した。昭和天皇は後にこう語っている。「大東亜戦争の原因は、第一次大戦後の講和会議にあった。日本によって提起された人種平等提案は、連合国によって拒まれた」。 ・一九一九年に、東京のアメリカ大使館で「人種差別について話し合う会合が持たれた。 「純血の白人」とは何か ・日本という一つの「純血の白人」でない国が、 第二章 アジアの黒人 ――親日に傾倒するアメリカのニグロ 黒人は日本を賛美した ・日本は太平洋戦争が勃発するまで、疑いもなく ・黒人は日本を「純血の白人しか先進社会を建設することができない」という、「白人の優越」を ・アメリカは黒人と日本の ・黒人は多くのアジア人同様に、一九〇五年の日露戦争の勝利以降、日本に 日本人と黒人の間で深まる連帯 ・第一次と第二次の世界大戦の間に、黒人の中に入って行なわれた日本の工作は知られてはいるが、忘れられがちだ。だが、現実に起こったことだった。黒人は日本を信じていた。理由は、日本がパリ講和会議で人種平等を国際的な原則として提案した事だった。日本の努力が、功を奏していた。 第三章 一九四一年・香港 ――日本軍侵攻、白人世界の終わりの始まり なぜ反日中国人が日本人を ・中国人社会が反日感情に駆られていたのに、中国人が日本を援けたことは驚きに値する。日本の一九三一年からの中国への進攻は、香港でも前例がないまでに反日感情を高めた。 ・そんな中国人に「白人の優越」は、日本の進攻を手助けさせるほどに、すさまじい反感を招いていたのだ。 ・真珠湾攻撃に、中国人たちは歓喜した。日本が白人勢力に大打撃を与えたことで、親日派の中国人は白人の敗北を祝った。英国の侵略を受け凌辱された中国の現状に、『暗雲を振り払った』と、歓喜した。 第四章 白人収容所 ――スタンレーで貶められる旧支配者 征服された旧支配者 ・一九四二年一月二十四日に、新設された「住民管理部」の責任者となった矢崎少将は、「日本の戦争目的は、アジアの人々を抑圧から解放し、白人の悪しき影響を駆逐すること」だと宣言した。 スタンレー収容所に入った白人たち ・イギリスの高級官僚サー・フランクリン・ギムソンは「日本は当初、白人の身を守るために収容した」と言及した。この証言は、馬鹿げていると思うかもしれないが、実際には現実だった。多くの香港在住の白人が、この事実を認めている。 ・多くの中国人がアヘン戦争以来彼らを弾圧し、恥辱を与えてきた植民地支配者に復讐する好機が到来したと考え、その機会を伺っていた。 イギリス人と白人のアメリカ人との新たな衝突 ・イギリス人と白人のアメリカ人が衝突するのには、深い ・状況を打破するために、白人のアメリカ人は経済力とドルの力を頼みにした。イギリスは、「帝国主義的価値」と帝国を維持するための制度に、重きを置いた。 サー・ロバート・コテウォールの変節 ・イギリスの統治下で中国人の参画はごく僅かだったが、対照的に新たな植民地支配者の下では、多くの中国人が採用された。 ・インドでは、帝国はイギリスと競合する現地資本家階級が発展することを、制度的に阻止した。日本は対照的に、決定的に重要なオピニオン・リーダーのなかに信奉者を確保したのみならず、多くの中国ビジネスが大量の株を日本へ譲渡して、日本とのパートナーシップを結ぼうとした。このことが、香港の経済発展の土台をつくることになった。 第五章 アメリカの黒人から見た日本人 ―― 一九四二年、ハーレムでの 日本人の非道な行為は「白人の優越」が生んだもの ・黒人メディアは、イギリスとアメリカが勝利すれば、「白人の優越」をさらに増長させると考え、「この戦争は人種戦争であって、日本は反撃に出たのだ」と論じ、アメリカ人かヨーロッパ人かの別を問わず、白人が犯してきた残虐行為を非難した。 白人に ・日本のアジア諸民族向けの放送は、「黒人はアメリカを嫌悪している」と訴えた。アメリカ流の「白人の優越」によって苦しめられていたフィリピンは、日本による「率直な人種問題を提起する」対象だった。日本は「アメリカの白人は、有色人種を下等な存在と見下しているが、我々は平等を要求する」と訴えた。 ・黒人は「白人の優越」に立ち向かえる勢力が、日本だけだという思いを強くもっていたから、日本の中国に対する戦争を正当化しないまでも、許容した。 ・デュ・ボイスは、中国のリーダーが日本による中国の主権侵害を訴えるのに対しては「一八四一年にイギリスが、中国から香港を奪ったのは、日本が満州を獲得したことほどの正当性がない」と、一蹴した。いずれにしても、多くの黒人は日本に対して共感を唱える一方で、中国に対する評価が低かった。 民族平等の精神を展開する日本 ・ジェームズ・ウェルドン・ジョンソンは、NAACP(黒人の権利を増進する全米協会)の初期のリーダーだった。一九二九年にアジアに関する大会に出席した後に、「日本人の持つ精神力、事業力、天才的な組織的行動力、神秘的な効率性に、限りない賞讃を送りたい」と、述べている。 つけ加えれば、日本人はアジアの他の民族とまったく異なり、当時から、民族平等の精神を掲げていた。 ・ウイリアム・ピッケンは、「日本は白人のヨーロッパ人や、アメリカ人から命令されたり、恐喝されたりすることを拒否した、世界最初の有色人国家だ。日本はその行為において、画期的な先駆者であり、世界史における『白人の優越』に終止符を打ったのだ」と論じ、 さらに「満州国では『白人の優越』に終止符が打たれた。白人が中国で続けてきた全ての悪事が、断ちきられた。日本のおかげだ。日本は何がいったい本当の悪なのか、明らかにした。軍事行動の有無にかかわらず、日本がアジアを再興することになった。『かわいそうな中国人』という白人の持つ『同情』は、まったくの偽善で、彼らは自らの国で日本以上に、中国人を残虐に扱ってきた」と、説いた。 ・日本の中国に対する戦争は、黒人の反応を真二つにしたが、日本の行動を批判する者も、「人類にとって、世界の黒人の自由にとって、そして全ての有色人種にとって、望ましい目標を達成するための必要悪」という考えでは、一致していた。 人種差別の見直しが始まった ・政府は日本によって加えられた外圧によって、人種差別を緩和することを強いられ、黒人労働者の待遇改善を、経営者に促した。このことが、アメリカが抱える人種のジレンマを、ヨーロッパ諸国のアフリカの植民地へ振り向け、大英帝国にプレッシャーを加えることになった。日本の目覚ましい進攻によって、アフリカにおいて反植民地支配の機運が高まった。 そして日本人が投獄されはじめた ・デュ=ボイスは、ルーズベルトが日系人を収容所に送ったことに対して、抗議する書簡を送った、数少ない黒人リーダーの一人だった。デュ=ボイスはそのことを、太平洋戦争の本質が人種戦争であることを決定付ける証拠だと、解釈した。 第七章 真白い太平洋 ――南太平洋諸島での人種差別変革 人種差別撤廃を ・駐日英国大使は、「日本外交の重鎮の石井菊次郎伯爵が、ニューヨークのジャパン・ソサエティーで講演して、人種差別撤廃が講和会議で採択されることほど、世界平和に貢献することはないと説き、国際連盟が人種差別をするほど、惨めな矛盾はない。安全装置どころか起爆装置そのものだと、訴えた」とも報告している。 ・一九一九年二月に、「人種平等のための日本連合」について、「国会議員、学者など、日本の治世を代表する数百人が集まった」。 この大会は上野の精養軒で開催された。 ・副島道正博士は、「人種差別撤廃を、日本が国際連盟に参加する条件とすべきだ。アメリカ人には、この点を強調せねばならない」と、語った。 ・憲政会の島田三郎はドイツに言及し、「フランスとロシアが、日清戦争の時に、ドイツと組んだのは間違いだった。日清、日露戦争によって、人種の壁が崩された。他の人種の壁を壊すにも、力が必要だ」と、訴えた。 ・この大会で、外交官は及び腰だと、批判された。日本が「白人の優越」に対抗することが、対ヨーロッパ、アメリカ政策の重要な柱であるべきだと、訴えた。ところが、日本の外務省は取り上げなかった。 親日派になる先住民 ・戦争によって、特に人種差別が国家の安全を脅かしたために、「白人の優越」が危機に陥った。ニュージーランドとオーストラリアは、世界でも最悪の戦いを余儀なくされていた。先住民を敵のように扱った白豪主義の行き過ぎが、ヨーロッパからの移民の間にまで、親日派を急増させた。多くは、イギリス式の愛国主義が強まったために、不当に扱われた者たちだった。 有色人種の海に浮かぶ、「白人」の孤島 ・日本はアジアにおける「白人の優越」と闘うことによって、アジア人の熱狂的な支持を獲得していたが、オーストラリア当局は、「オーストラリアは白豪でなければならない」と叫ぶ新聞の見出しに、同調していた。 ・オーストラリアは、有色人種の大海に浮かぶ、「白人」の孤島となりつつあった。 大英帝国の辞書では、「ヨーロッパ人」でない者は、全員が「有色人種」だった。どのような状況に置かれても、「有色人種」はオーストラリアの住人としてふさわしくなかった。 第八章 「白人の優越」と戦うアジア諸民族 ――東南アジア、インドで始まる差別からの解放 アジアに広がる親日感情 ・日本と手を結んで大英帝国と戦ったインドの英雄だった、スバス・チャンドラ・ボースは、「一九〇五年に日本がロシアに勝利したことは、アジア再興の前兆だった。その勝利は日本人のみならず、インドを揺るがす歓喜を巻き起こした」と、東京で演説した。 ・後に、世界最大の民主国家の建国の父の一人となったネルーも同様に、日本の勝利を熱狂して迎えた。「日本に関する多くの本を買って読み」、叡智の手本とした。日本の勝利は、「アジア諸民族を、日本に続けと奮起」させた。 ・といって、この親日感情を過大に評価してはならない。アジア全体を占めていなかったし、インドと中国を支援する共産主義者は、与していなかった。大英帝国は日本より共産主義のほうを、脅威と見做していた。戦前の大英帝国は共産主義を弾圧するかたわら、一方で日本と同盟を結んでいた。この結果、日本のナショナリズムが強化され、共産主義が痛めつけられた。 日本の東南アジア占領が世界を一変させた ・リー・クアンユーは日本と協力したが、「日本が占領した三年半は、我が人生で最良な時だった」と、回想した。 ・今日のマレーシア(マレー人が過半数)とシンガポール(中国人が過半数)は、様々なことで対立しているが、マレー半島の歴史で傑出した二人の人物である、マハティール・モハメッド〔元マレーシア首相〕とリー・クアンユー〔シンガポール初代首相〕が、日本の占領期間についての評価が一致していることは、特筆に値する。 ・マハティールは「日本による占領は、我々を一変させた」と言い、「日本軍は物理的にイギリス軍を排除したのみならず、我々の世界観を一変させた」と、語った。 ・そしてマハティールは「今日も、日本人の中に、日本のアジア占領がアジア地域への侵略ではなく、アジアをヨーロッパの植民地支配から解放しようとしたものだという者がいる。この主張は、真実だ。日本の進攻によって、我々はヨーロッパ人が絶対的なものではないのだと、知った。ヨーロッパ人も、負かせるのだ、彼らも同じアジア民族――日本人――の前で、卑屈になると、わかった」と、日本の右派の主張に賛同した。 日本の占領統治の良い点 ・日本人は現地の住民を、組織的に取り込んだ。日本が実行した統治は、イギリスによる奈落の底のような酷い政策と比べると、全てが驚愕に値した。 ・親身な姿勢と、教育の機会の提供、先住民の地位向上などにより、日本の占領が大英帝国の植民地支配と劇的に違うことを、実感させた。 ・ロバート・チョンは「日本人と働いて感じたが、日本人はすべての知識を授けようとする。だから、私も日本人を信頼した。日本人は誠意を持って教え、何ごとについても応援してくれた」と、記している。 ・インド人のM・M・ピライ中尉は、「日本人はアジア人に対して ・日本人は中国大陸における戦闘のために、インド人やマレー人とは親しいが、中国人を酷く扱ったとされている。しかし、一九一九年にシンガポールで生まれたチャーリー・ガンは、こうした見方に、反論した。 「日本人が我々にひどい扱いをしたかと言えば、そうした体験はない。特に日本の占領後、例えば一年後には、シンガポールで中国人は、実に平和な時を過ごした」と語り、マレー人とインド人だけが、特別だったわけではないと、断言する。 「私の知るかぎり、肌の色は関係なかった。有能だったかどうか、日本人の役に立ったかどうかだ」 ・占領後の記憶はどうあれ、戦時中の反日勢力の中核は、「ほとんど中国人」だった。 しかし、皮肉にも共産党によって主導された反日勢力は、戦後にイギリスから舞い戻った植民地主義者と、激しい戦闘を繰り広げることとなった。こうした抗争は、後のベトナム戦争を暗示していた。 日本軍がシンガポールに残したもの ・シンガポール占領で、日本軍は人々に、ひとつのことを教えた。それが独立だった。 ・イスマイル・ザインは「災い転じて福となした。この戦争がなかったら、アジア諸国は独立できなかっただろう」と、語った。 ・ナグ・セン・ヤンも「イギリスの宣伝で誤解していたが、イギリス人の優越などまったく事実無根であることがわかった。日本の軍事侵攻が東アジアの人々の運命を、根底から変えた。日本の戦争がなかったら、いまだにイギリス人を『ご主人様』と呼んでいただろう。日本の占領がなかったら、いまだに下働きのままで、今日はなかった」と、語った。 ・タン・ウィー・エンは、日本軍の進攻は、「たいへん良かったと、個人的に思う。私にとっては、『災い転じて福となす』だった。アジア人の覚醒の夜明けだった。アフリカ系アジア人の夜明けでもあった。日本人はアジア人も戦えることを、立ち上がって独立できることを、教えてくれた」と、述べた。 ビルマ人は日本人を受け入れた ・多くのビルマ人が、イギリスが善玉で、日本が悪訳だとの見方を受けいれなかった。ナショナリストたちは、日本を「白人の支配を覆そうとするアジアの代表」だと、称賛した。 ・イギリスはアフリカでアフリカ人を、中国で中国人を武装させることに躊躇した。それはビルマでも、同様だった。 ・他方、日本軍はあらゆる人種を戦力に取り込んだ。 ・イギリス人は「日本人はインド人と、ビルマ人を、まったく差別しない。ビルマでは、ヒンズー教徒とイスラム教徒の間に憎悪を聞いたことがない」と、ほとんど懐疑的に報告した。 ボースが目指した自由 ・「白人の優越」と無縁だった日本軍の人道的な扱いが、インド人の心を引き付けた。 ・インド人を感化した最も偉大な英雄は、チャンドラ・ボースだった。日本軍と手を組み、ビルマで大英帝国とその連合国と、戦った。若者の心を掴んだ人気は、今日でも変わらない。 ・ビルマのアウンサン、そしてインドネシアのスカルノも、東南アジアの独立運動のリーダーは、全てボースの戦略に倣って、反帝国主義だった。唯一の例外が、ホー・チ・ミンだった。 なぜインドは連合国の側に立たなければならないのか ・M・K・ガンジーは、一九四二年の七月初旬、フランクリン・D・ルーズベルト大統領に「連合国の掲げた、個人の自由と民主主義が保障される世界を創るために戦うとの宣言は、虚ろに響く。インドもアフリカも、大英帝国に搾取され、またアメリカは自国で黒人を差別している」と告げた。 ・ガンジーの発言は、日本の主張を反映していた。何億人というインド人から自由と民主主義を奪っておきながら、自由と民主主義のために戦うと訴える、イギリスの矛盾を激しく非難した。 インド人の対イギリス敵対感情は無視できない ・多くのシンガポール人がいうように、日本による進攻がアジアにおける大英帝国の植民地支配を、終焉させた。戦後の世界が、一九四一年以前にあった諸民族のあり方と、まったく違ったものになったのは、確かだった。 第十章 アジアがつくる新しい人種の世界 ――イギリス撤退後の植民地 孫文が目指した大アジア主義 ・孫文は一九二四年に神戸で行なった演説で、「大アジア主義」を論じた。孫文も、ネルーやドュ=ボイスと同様、日本が日露戦争でロシアに勝利したことが、「白人の優越」から脱却する出発点となったことを、指摘した。そして「ロシアが日本に負けたのは、西洋が東洋に負けたことだ」といって、日本の勝利を称えた。 ・山本熊一〔外務省東亜局長、アメリカ局長、駐タイ大使〕は、「大東亜共栄圏の信念も、大アジア主義も、すべて孫文から発した」と、語った。 共産主義はイギリスの重大な障害 ・蒋政権にとって敵のナンバーワンが、共産党軍だった。ずいぶん下がって日本が第二位だった。国民党の敵対感情は圧倒的に赤軍に向けられており、日本ではなかった。 日本軍の残虐行為報道の信憑性 ・イギリス国営放送(BBC)の報道番組の編集委員は、次のように述べた。 「中国戦線における日本の戦果発表には、疑問があった。信憑性がなかった。中国による公式発表は報道というより、 ・一九四二年に、日本と戦っていたイギリスのインド植民地政府は、「あらゆる手段で、日本のアジア人に対する残虐行為を、訴えることが肝要だ。日本が主張するアジアの保護者としての立場を無視し、日本人がいかに野蛮にアジア人を扱っているかを報道せよ」と述べた。 ・かつて、アジア人の生命は白人の生命よりも価値が低いとされてきた。ところが戦争がもたらしたのは、古い価値に浸っている頭を変えなくてはならない、ということだった。 戦争が終わると、古い「白人の優越」へ回帰することは、もはや不可能だった。 終章 「白人の優越」からの覚醒 ――終戦、そして新しい人種関係の始まり 香港で見た「白人の優越」の失墜 ・香港で著名な学者のヘンリー・レスブリッジは、「日本による占領は、中国人社会のリーダーに恩恵をもたらした。イギリスの支配は一九四一年に崩壊し、もう二度ともとへ戻れなかった」と述べた。 ・戦後間もなく、アメリカのユージン・D・ウィリアムスは日本を訪れ、「蟻のように懸命に働く」人々を見て、感心した。日本人は、「敗北を冷静に受け入れ、私たちに親切だった」と述べた。しかし「ほんとうに、そう思っているとは信じ難い。日本人は装うことが上手い。本心では深く憎んでいるに違いない」と、加えた。 ・ノーマン・クリフは、中国北部の宣教師の息子だった。日本による収容生活から解放され「猛々しい征服者が、あっさりといさぎよい敗北者となった。日本人は不思議だ」と、語った。 ・スタンレー収容所に入れられていた、バョン・ストレイッカーも同感だった。「敗戦で日本人はへつらうようになった。この姿勢は将来も続こう。表向きは心づくしのもてなしをしても、最も危険な相手だった」と、回想した。 ・日本は敗れても、人種平等の世界実現の夢が破れることがなかった。アジアを主要拠点とした大英帝国が崩壊したのは、日本によるものだった。 ・オーストラリアの記者ラッセル・クラークは、この戦争が、何を賭けた戦いだったか、はっきりとわかっていた。 「もし、日本が勝てば、我々は日本人の奴隷になっていた。ヨーロッパの戦争とアジアの戦争は、まったく意味が違った。アジアの戦争は人種戦争であり、文明対野蛮とのの戦争だった」 中国で高まる国家の尊厳と独立主権の気概 ・アレキサンダー・ク゜ランサムは一九四七年に、香港に総督として戻ってきた。 「私が香港に戻って一番感じたことは、イギリス人の傲慢な態度が、大きく改まったということだ」 「植民地支配や租界という物理的な侵略よりも、白人のアジア人に対する精神的な傲慢さが、この現実をもたらしたのだ」と、語った。 東京戦犯法廷は人種差別的だった ・日本はアジアを開放して、世界を変えたのだ。この点において、日本は正しかった。東京裁判はきわめて複雑だ。ニュールンベルク裁判は、ヨーロッパ大陸を支配するための明確な侵略だったと決めつけることができたが、東京裁判はそうはいかなかった。 ・ヘンリー・スチムソン陸軍長官は東京裁判の審判が、アメリカにおける不当な黒人の扱いに適用されることを、恐れていた。 ・インドのパル判事は、数百年前にアジアを侵略し、植民地とした白人が、アジア人に対して行ってきたことを、強く憤っていた。日本が欧米による植民地支配からアジアを開放し、アジア人のためのアジアを建設するというスローガンは、彼の琴線に触れた。 ・ラダビノード・パル判事は、法廷に入ると、被告席に向かって 人種差別の軟化は容易ではない ・戦後、昭和天皇は「太平洋戦争の原因として、人種問題があった。列強は、第一次大戦後のパリ講和会議で、日本代表が訴えた『人種平等提案』を、却下した。その結果、カリフォルニアへの移民拒否や、オーストラリアの『白豪』主義にみられるように、世界中で有色人種に対する差別が続いた。日本人が憤慨した充分な根拠がある」と、述べた。 ・第二次世界大戦は、アジア人排斥に風穴を開けた。日本は戦時中の宣伝で、アジア人排斥を非難して大成功を収めた。アメリカ議会は同盟諸国の国民も差別していたが、改革が必要だと感じた。議会は初めて中国人の帰化を承認した。議会は一九四六年夏に、フィリピン人とインド人に対しても帰化の権利を拡大した。 平等への段階的改革を多くの白人は歓迎しない ・太平洋戦争は大英帝国内で、「白人の優越」を弱めて、英連邦は自由連邦となっているが、それでも人種差別が今日でも根強く残っている。 訳者によるあとがき 藤田 祐行 ・原書のエピローグ 「日本は敗戦にともない、アジアの占領地から撤退した。西側では、アジアの人々が日本軍の占領から解放されて、喜んだと報じられている。 ところが、二十一世紀が明けると、アジアにおいて日本ブームが起こった」 ・『ロンドン・タイムズ』『フィナンシャル・タイムズ』『ニューヨーク・タイムズ』各紙の東京支局長を歴任した、イギリスの大記者であるヘンリー・スコット・ストークス氏は述べる。 「日本は欧米のアジアの植民地を占領し、日本の将兵が宣教師のような使命感に駆られて、アジア諸民族を独立へ導いた。 日本はアジア諸民族に、民族平等というまったく新しい概念を示して、あっという間に、その目標を実現させた。植民地支配という動機とは、まったく異なっていた。日本はアジア諸民族が独立することを、切望していた。 これは、まぎれもない事実だ。アジアの諸民族にも、独立への期待が強くあった。西洋人はこうしたまったく新しい観点から、世界史を見直す必要がある。 西洋人はこうした史観を持っていないし、受け入れていない」 「日本軍は、大英帝国を崩壊させた。イギリス国民の誰一人として、そのようなことが現実に起ころうなどとは、夢にも思っていなかった。それが現実であると知った時の衝撃と、屈辱は察して余りある」 ・大東亜会議 昭和十八(一九四三)年十一月に、戦時下の東京において、フィリピン、ビルマ、インド、タイ、中国(南京政権)、満州国と、日本の首脳が一堂に会して開催された、人類史上最初の有色民族の歴史的なサミット。 ・連合国は大東亜会議を、日本が占領地の ・大東会議においてアジアの首脳たちが行った演説を読むと、烈々とした訴えに胸を揺さぶられる。 ・インドの英雄、チャンドラ・ボースは、「日本はアジアの栄光である」と述べた。 ・フィリピンのラウレル大統領は、「人類の歴史を振り返る時、このような大東亜諸民族の会議が開催されるべきであっただけに、有史以来、われわれが今回初めて一堂に会したことに、深い感動に満たされる。世界へ向かって、われわれが圧迫、搾取、圧政の悲運に再び見舞われることなく、十億のアジア人民が強国の支配と搾取の犠牲にならないことを、高らかに宣伝しよう」と、訴えた。 ・ビルマのバー・モウ首相は、こう説いた。 「私はこの会議に参加して、どのように深い感動を現したとしても、いいすぎることはない。私は多年、ビルマにおいてアジアの夢を、夢に見続けてきた。私のアジア人としての血が、つねに昼となく夜となく、他のアジア人に呼び掛けてきた。自分のなかで呼び掛ける声を聞いてきたが、この会議においてはじめて夢でない、アジアの声を聞いた。 大東亜戦争前においては、とうてい今日のごとき会合を、考えることができなかった。アジア人が一堂に集まることが、できなかった。いま、私はアジア人のためのアジアの機構が形成されつつあるのを、現実として見ている。 この会議によって、不可能な夢が実現した。これまで、われわれのなかの、もっとも大胆な夢想家でさえも、夢想することができなかった形で、現実となっている。 ・歴史家のアーノルド・トインビーは、一九五六(昭和三十一)年に次のように論じた。 「日本は第二次大戦において、自国ではなく、大東亜共栄圏に諸民族に思いがけない恵みをもたらした。 それまで、アジア・アフリカを、二百年以上の長きにわたって支配してきた西洋人は、無敵で、あたかも神のような存在だと信じられてきたが、日本人は人類の面前でそうではなかったことを、証明してしまった。これは、まさに歴史的な偉業であった。 日本は白人のアジア侵略を止めるどころか、帝国主義と植民地主義と人種差別に終止符を打つことをなしとげた」 |