| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

【最新更新日 : 2016年07月12日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | 抜き書き | |

58 |

16/06 |

|

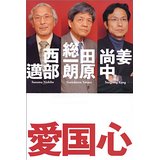

愛国心 |

西部 邁 田原総一朗 姜 尚中 |

講談社+α文庫 |

◎ |

第2章 天皇、政教、そして靖国 天皇なきナショナリズム 田原 ・明治天皇から昭和天皇の前期までは間違いだった。つまり、天皇は祈る人であって、昭和天皇の後期になってやっと正常な姿に戻ったのだ。 西部 ・ 田原 ・明治から昭和天皇の前期までは御簾のこっちに出てきちゃった。これは間違いであって、やっぱり祈る人であってそれ以上のことはしちゃいけない。 西部 ・近代日本ができた状況は明治維新の一八六八年ですよね。それこそ白人帝国主義エトセトラ、アジのことも含めて、朝鮮半島も中国大陸もやっぱり自分の国でもって欧米諸列強と対峙するという、そういう体制を持たない状態の中で日本は近代化を進めた。 ・そうなると、いきおい文化的存在である天皇が政治にまで顔を出さざるを得ないような・・・・・・。 田原 ・統帥権なんて持ってしまった。 靖国に戦犯を祀るということ 西部 ・根本においては極東国際軍事裁判というのは戦勝国の敗戦国に対する法律的な裁判ではなくて、いわば政治的な見せしめというのかな、そういう儀式だった。 ・悪党だろうが何だろうが死んでしまえば神なんですよ。 ・どんなに錯誤とか誤謬を含んだ戦いであろうとも、やっぱり国民としてその戦争を積極的じゃなくても消極的にせよ受け入れたことなんだから、その過程で死んだ人を弔わなければならない。 ・公式にお国のために死んだというのが軍人なんだから、そのことについては公式に国家として国民として弔うという、それはあたりまえで、むしろそれをしなかったことが戦後の日本人の国民精神というものを崩れさせた根本だと思っています。 田原 ・サンフランシスコ講和条約のときに、極東国際軍事裁判のジャッジは守るということになっていますね。 西部 ・つまり、どんな錯誤があろうとも、国のために死んでくれた人たちに対しては、弔いの儀式をきちんとやってみせるということの大切さを、日本の政府も国民も戦後わかろうとしてこなかった。それが根本の問題だと思う。 第4章 平和と民主 この国をだれが守るのか 西部 ・どうして集団的自衛権を認めることができないできたのかといえば、日本に自主防衛の姿勢が乏しかったからだとなるはずなんです。もっというと、個別的自衛を個別的に実現できるなどという夢想の中に浸っていたからです。ですから、自主防衛の姿勢がなければこそ、そして個別的自衛も実質上はアメリカにおんぶに抱っこしようとするものだから、結局、各国間の集団的な関わりについても他人任せにするということだと思うんですね。 新たなる自主防衛への模索 西部 ・どうして中国が二〇二〇年に日本は消滅しているだろうなどということを平気でいえるか。あるいは金正日が、日本にだっていざとなったら原爆落とすぜ、という形でアメリカを脅かすのか。 ・なぜ日本が脅しのターゲットにされるかというと、僕はやはり日本がしっかりとまず自分で自分のことを守ってみせる。そう簡単に近隣諸国から野放図なことをいわせないという姿勢を持っていないからだと思う。 ・なのに日本は怖い怖いと叫んでるだけで何もできないわけだから、アメリカが沖縄だグアムだとどんどん戦闘機を配備しはじめて、東アジアに軍事緊張が高まることになる。 第6章 国家と「国」と「個」 「私」のない病的デモクラシー 西部 ・戦後日本は、日本の国とか歴史とかムラ社会まで含めて、単純にいっちゃうと、古きものを全部投げ捨てるのがよろしいというふうになって、むき出しの個人が学校にでもどこにでも放り込まれてしまった。それで、本当に民主主義にイデオロギー的な価値観を持っていながら、実際に機能しているのは多数決でもって少数派を抑圧排除するということがどんどん進んでいく。そこからひきこもりが出てくる。 ・ムラ社会を全面肯定するわけじゃないけれども、ある種、ムラ社会が持っていたメリットというのは、ムラを安定的に維持する中で、老人と若者とか男とか女とか、さまざまな人たちの間のある種の信頼関係とか安定性が確保されていた。そういうのをほとんど革命的に、悪い意味で革命的に破壊したものだから、非常に機械的な意味での民主主義が教室にまで放り込まれて、それがひきこもり現象をもたらしてるんだと思う。 国家か個人かの選択 田原 ・個人情報保護法のとらえ方は、一般的には管理する側、つまり国家がある。管理される側、国民がいる。管理される側と管理する側のせめぎ合いですよね。で、みんな管理される側になって、これはいけない、絶対いけないというふうになっている。 ・ところが、情報化社会になってきて、じゃ、情報をどっかで一ヵ所にまとめる。今までもまとめてた。それをネットワークでまとめること自身がいけないかいいかというと、いいも悪いもなくてそういう時代なんですよね。そこがいちばん大事なことで、それを管理されるのは国民、管理するのは国家というふうに分けていいのか。 ・国民の一人一人が生きやすいように、便利なように生きる。そのための仕組みをつくっていくわけでしょう。それが国家だと思うんですよ。 ・それが国家だというふうにいい切らないといけないんで、そこで反対派はいつまでも管理される側なの。管理する国家は敵だと思ってるんですよ。そこが違うんだということを、その管理される側といわれてる個と国との結びつく線を、理屈を考えなきゃいけない。 第7章 これからのこの国のかたち 日本が核武装する日 田原 ・今、日本が本気で核武装しようとすると早ければ技術的には二、三週間でできるんです。アメリカは知ってるんですよ。だから、日本はすぐにでも核武装ができる。しかしあえてそれをやらないということが、効力あるカードになると僕は思う。やる気になればすぐにでもできるんだぞ、と。 西部 ・少なくとも日本が非核三原則を廃して、必要とあらばいつ何時でも可及的速やかに核武装体制を組む、そういう構えを持っておりますよと、そういう姿勢を示したうえで多角的な外交をすべきで、しかもいろんな温度差のある複雑な外交関係を展開するということは大事なんです。しかしながら、日本が自分の姿を曖昧にしたまま、あっちとの外交、こっちとの外交というふうにやっていると、むしろ混乱要因になってしまう。 国連再生へ向けて 姜 ・(アメリカのイラク攻撃に関し)今の国連が常任理事国、非常任理事国でこれだけもめてる。そして、何とかして多国間主義的な枠組みの中にアメリカの単独行動主義を封印しようとした。だからこそ、アメリカの非合法性がより浮き立ったわけですね。だから、日本はリップサービスででも国連中心主義を通せばよかったと思う。通せば、日本はそれなりの・・・・・・。 田原 ・そこはまったく逆になってると思う。国連でアメリカが孤立した。今こそ日本のチャンスである。アメリカを無条件で支持すると打ち出すことで、日本をアメリカに高く売り込める。それが国益というものだという意見がどんどん強くなると思いますよ。 愛国心とは思想なのか心情なのか 田原 ・なんで日本と韓国、こんなに仲が悪かったんだろう。 ・もちろん日本が韓国を植民地化したという歴史はある。それにしても、戦後、韓国での反日感情が強すぎる。 ・ ・その次に、 ・韓国の反日運動を見てますと、反日というより反体制運動なんですよね。そこはまた、日本側がそのことをまったく理解してないという不幸があったと思う。 鼎談を終えて 曖昧さが国益だった時代の終わり 田原総一朗 ・日本は独立して五十一年間、有事法制をつくらないで来た。なぜか、有事法制をつくらないことが究極の安全保障だと政府が一貫して考えつづけて来たためである。 ・戦後、ほとんどの日本人が“負ける戦争”をやってしまったことを反省した。そして、“負けない”ためには戦争をしないに限ると考え、冷戦の時代もひたすら戦争にまき込まれないように努力してきた。戦争にまき込まれないためには、何よりも敵をつくらないことで、有事法制がないことは、どこの国とも仲よくします、敵はつくりません、という世界への意思表明だったのである。 ・しかし、一九九〇年代に入って、世界の平和秩序が壊れたとき、秩序回復のために日本も協力すべきか否かが問題になり、アフガン戦争のとき、はじめて自衛隊が後方支援ではあるが参加した。 有事法制をつくるということは、日本政府が戦後一貫して持ちつづけてきた基本姿勢を大転換することで、敵を認めるということである。 補章 「愛国心」再び 外交問題としての靖国 田原 ・小泉さんの靖国参拝への中国、韓国の反発について 西部 ・今回の韓国、中国の反日騒動の根本の原因が日本側にあるとしか思えないこと。なぜなら、日本人は対外的には、つまり外交上、程度の差はあれ、ひたすら謝罪を繰り返してきた。謝罪が悪いというわけじゃなくて、謝罪しか繰り返さなかったことが誤りだった。 ・しかしながら、一方の内政においては、首相の靖国参拝があったりする。そうすると、アジア諸国、中国・韓国にとっては、あの戦争で日本は悪いことをしたとしかいわないくせに、国へ帰ったら、悪いことをしたはずの軍人たちの魂を祀っている。それは、いってみれば二枚舌ではないか。結局、二枚舌外交を延々と続けてきた。 ・小泉首相を含めて大体、「個人として死者の魂を祀るのは自然な感情ではないか」というような発言をして、自己弁護を行っている。しかし、これは完全な間違いである。 ・つまり、明治二年に東京招魂社として創建された昔から、やはり靖国というのは国家儀式の場である。 ・国家である以上、戦死者を祀るという国家儀式は何らかの形で行うのが、これは国家として正当な振る舞いであるし、それは認めなきゃいけない。そうしない限り、個人の気持ちで参拝しましたとか、自然の感情の発露ですとかいったって、そこが国家儀式の場だということは中国だって韓国だって知ってるわけですからね。それを二枚舌というよりもきれいごと、もしくはごまかしの外交的台詞だと受け取られても致し方ない。 ・敗戦から六十年間、ほぼ一貫してそれしかしてこなかった国として、今問題になっている原因が、日本側の態度が非常に曖昧どころか、二枚舌ときれいごとという矛盾に満ちたものだったからだと、日本側が反省しなくてはいけない。それが、今、日本人自身に問われている。 反日の嵐はなぜ起きたか 西部 ・中国共産党は改革開放路線の中で共産主義じゃやっていけないことが、さらにソ連崩壊によって骨の髄までわかっている。それゆえ、中国共産党という実質独裁政権を、自ら国民の党、もしくは愛国の党に変質させる以外に、中国十三億もの人民を指導することができない。 ・ところが、そこで中国共産党に大矛盾が起こるのは、ふつう国民とか愛国といった場合には、理の当然としてその国の歴史に対してある種の自尊心を持つことになるけれど、中国の場合は当然ながら共産主義なので、中国四千年の歴史は王朝の歴史、つまり階級支配の歴史となってしまう。また、国内においてブルジョワジーやら地主階級やらを相当殲滅してしまったわけですよ。 ・そうなると、中国共産党が依拠できる歴史は何かというと、恐れずに極論すれば、一九一九年の五・四運動から始まる、およそ二十六年間の抗日の歴史しかない。それが中国共産党が誇り得る、依拠し得る唯一の歴史になると。 ・そうならば、中国国民と蒋介石軍が抗日においてやったことは過小評価しなきゃいけないし、日本軍から受けた被害は課題に見積もらないといけないし、共産党の貢献は過大に評価しなきゃいけない。だからこそ、一九九一年に鄧小平、江沢民が第二次改革開放路線を高らかにうたいあげた、それと同時期に反日教育が始まってるんですよね、 ・反日・抗日は中国共産党の党是であり、また中国の国是であり、それがそう簡単におさまるわけがない。 姜 ・だから、日本人民と軍国支配者を分けるなんて、フィクションですよ。いやいやながら戦争に行った人もいるだろうけれど、多くはそうじゃなかったわけだから。で、今年は抗日六十周年でしょう。そこで一般の国民と軍国支配者を分ける。その国内的な だから、中華人民共和国にすると、国家の存在理由に関わる。 文庫版あとがき 国家の季節 田原総一朗 ・西部は、戦後の日本は二枚舌外交だといい切って、中国や韓国などにはひたすら謝罪をくり返してきた。というよりも謝罪のくり返ししかしてこなかった。それでいて国内では、戦争の総括も、靖国神社の問題もまともな論議もしないままできた。これでは中国や韓国が、日本人は何を考えているのかと、不信感を持つのが当然だというのである。 ・姜も、日本の外交は“ジキルとハイド”だと指摘した。内容は西部と全く同じである。もちろん姜のいう“ジキル”とは反省と謝罪をくり返していることであり、“ハイド”とは、中国や韓国が危険視する言動を、日本の政治家や学者がくり返しているということだ。 ・中国や韓国に“謝罪のくり返ししかしてこなかった”というのは、はっきりいえば、相手国をたぶらかしてきたことになる。 「愛国無罪」と「愛国有罪」のはざま 姜尚中 ・日本でイラク戦争に反対する人々の中で「愛国」だからこそ、戦争に反対すると誇らしげに叫べる人がどのくらいいただろうか。この意味の「愛国」を取り戻せず、右翼の専売特許にしてしまったところに、現在の戦後民主主義がやせ細っていく原因があったのかもしれない。 |