| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

【最新更新日 : 2020年09月22日 火曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |

18 |

20.06 |

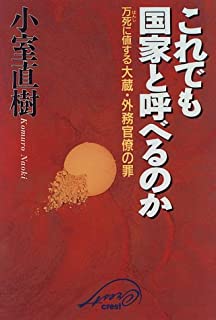

これでも国家と呼べるのか 万死に値する大蔵・外務官僚の罪  |

小室直樹 |

クレスト社 |

◎ |

第一章 謝罪外交は国際法違反 ――無知・無学の日本の政治家・マスコミ人を告発する 社会党と一緒に「東京裁判史観」も退治しよう ・「安保反対」は社会党の根本政策であった。 ・この根本政策をもう一つの根本政策たる「自衛隊違憲論」とともにサラリと棄て、その上、「君が代」も「日章旗」も認めた。そんな村山社会党が五六一日も政権を担当していた。 ・公党の根本政策を、政権を取るために平然となげうち、公約を蹂躙した社会党(自民党反対を公約として最近の総選挙に臨んできたのではなかったか!)でも、ただ一つ転向しないことがあった。「東京裁判史観」である。「日本は過去に悪いことばかりしてきた」「日本の歴史は汚辱の歴史である」という史観である。 致命的禍根を残した「首相書簡 ・平成七年十一月十四日の「首相の韓国大統領への書簡」は、土下座外交の究極のものであり、致命的禍根を現在と将来の日本に残すものである。 ・平成七年六月十日、戦後五〇年国会決議が衆議院で採決された。 ・この戦後五〇年国会決議は満場一致でもなく、謝意も不十分だとして、当時、首相であった村山富市は、終戦五〇年の平成七年八月十五日、首相談話を発表した。彼は首相在任中、多くの失政を繰り返したが、これが最大最悪の失敗である。 ・村山富市が日本の首相として韓国に送った書簡(要約) 「・・・十九世紀後半から急速に生じた、大きな力の差を背景とする双方の不平等な関係の中で、韓国併合条約とそれに先立つ幾つかの条約が締結された。これらの条約は、民族の自決と尊厳を認めない帝国主義時代の条約であることは疑いをいれない。 私は八月十五日の談話で、国策の誤りを認め、わが国が多大の損害と苦痛を与えたという歴史の事実を謙虚に受け止めることを表明した。あらためて、植民地支配の下で、朝鮮半島の人々に耐え難い苦しみと悲しみを与えたことについて、深い反省と心からのおわびの気持ちを表明する。この条約が韓国国民の心に残した、いやしがたい傷の深さをあらためて胸に刻んだ。過去に対する痛切な反省があってこそ、未来志向の日韓関係を築き上げることができるというのが、私の揺るぎない信念だ。・・・」 ・これまさに、妄言の標本のような書簡ではないか。国際法も国際倫理(道徳)も時代ごとに変わる。「不磨の大典」(いつの時代にも変わらず存在する法典)などというものは、国際法、国際倫理にはありえないのである。 第一次世界大戦まで「侵略」という概念はなかった ・近代欧米国際法がスタートした近代初頭から第一次世界大戦(一九一四~一八年)までは、「侵略」という概念は存在しなかった。 ・「文明の低い」地域は無主地と看做され、欧米帝国主義国がこれを戦争によって我勝ちに先占して植民地にするのは自由。いったん植民地にしたら、住民をジェノサイド(大量虐殺)するのも自由。奴隷にするのも自由。これが、当時の国際法の原則であった。 ・ポルトガル、スペインがこのようなことをしてきたことは周知の事実であるが、オランダ、イギリス、フランス、アメリカも例外ではなかった。 ・原住民を皆殺しにする。そして、アフリカから黒人奴隷を輸入して経済開発をする。戦争をして植民地を拡げる。これが欧米諸国のやり方であって、国際法はこれを合法としていた。これを非難する国なんかなかった。 ・つまり、戦争に侵略戦争と自衛戦争との区別はなかったのである。これを「無差別戦争観」という。 ・一九二八年、米国務長官ケロッグと仏外相ブリアンとが不戦協約を結んで「国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄する」ことにした。しかし、ケロッグ長官は、自衛戦争を行う権利を留保した。ここに、侵略戦争と自衛戦争の区別がなされるようになったのである。 ・そして、侵略戦争を悪いとする考え方が現れてきた。列強といえども、戦争をして植民地を拡げることは非難されるようになったわけである。しかし、植民地主義そのものが否定されたわけではなかった。 ・英仏蘭(オランダ)米はじめ、帝国主義国がそれまで持っていた植民地はほとんど解放されることがなかった。 ・治外法権を含む不平等条約が解消されることもなかった。それどころか、半主権国など、完全な主権を持たない国家も存在した。 ・こんな時代であるから、一九一九年、日本が「肌の色で人間を差別してはならない。それぞれの人種は平等である」という人種差別撤廃条項を国際連盟規約に入れるべし、と要求したとき、これは当然のように拒否された。 ・戦間期(第一次大戦と第二次大戦の間の時期)においては「これから侵略して植民地を獲得するのは許されないけれども、すでに持っている植民地はおかまいなし」という方向に国際法が指向しているとされた。 民主主義の鉄則を蹂躙する "全体主義国家" ・ある条約が有効か無効かは、締結時、すすんでは存続当時の国際法に照らして議論すべきものである。 ・それを現在の国際法を持ってきて、過去に締結され、過去に存続してきた条約の有効・無効を論ずることはナンセンス、いや、まったくもって無謀な行為である。これは、まさに「事後法」によって律することではないか。 ・金泳三大統領は突然、「歴史は正さなければならない」とし、「責任者処罰のための特別法制定」の方針を発表した。 ・一国の大統領が事後法を制定し、それによって一六年前の罪で元大統領を裁けと命じたわけで、金大統領がデモクラシーとか近代法の精神とは無縁の人物であることが誰の目にも明確となったのである。 ・旧ソ連などの全体主義国家に、なぜ多くの日本人は恐怖の念を抱きつづけたのか。 ・時の権力者の意のままに刑事訴訟法が勝手に捻じ曲げられ、多くの人間が不当に拘束されてきた。事後法で裁かれ死刑にされることも珍しい出来事ではなかった。ここに人びとは恐怖を感じ、こんな国家にリベラル・デモクラシーの存在を認めなかったのである。 ・今の韓国も、金大統領のスローガンに賛同すると称して、「事後法では裁かない」というリベラル・デモクラシーの鉄則を蹂躙しても、 ・こんな国家を "前近代的国家" ないしは "全体主義国家" と呼ぶのである。 合法的だった植民地主義 ・植民地主義が否定されたのは、大西洋憲章(一九四一年)、大東亜共同宣言(一九四三年)以後である。 ・第二次大戦当時、植民地はアジアの大半、アフリカの全域、太平洋、カリブ海と世界全体に広がっていた。 ・国際法上、合法的であり、道徳的にも非難されていなかった。くれぐれも、このことを銘記するべきである。 ・国際道徳(倫理)もこれと同じ。 ・たとえば、英仏蘭など(特にヴィクトリア朝のイギリス)は、さかんに海賊行為を行なってきた。この時代、海賊は国際法上、合法的であった。それが後に禁止されるようになった。 ・しかし、昔、海賊をさかんにやったと謝罪した国がどこにあったか。その必要がないことは言うまでもない。海賊横行の当時、海賊は合法的であり倫理的に悪いともされていなかったのである。 ・陸上も同様。近代国際法が生まれた近代初頭以来、国際法は、軍人による非戦闘員の暴行、略奪、恣意の殺戮を禁止してはいなかった。 ・が、一八世紀から一九世紀にかけて、しだいに戦争放棄が整備されて、戦争において、して「よいことと、悪いこと」の区別が漸次、明らかにされていった。戦争法の慣習が積み重ねられていったのであった。 ・一九〇七年のハーグ陸戦(戦争)条約は、その集大成である。 韓国併合は明白に合法である ・韓国併合条約が締結された一九一〇年には、新しく植民地を獲得することは、国際法上、合法的であった。 ・植民地併合条約は法的に有効であった。日韓併合は、イギリスもアメリカもただちに承認した。その他の列強も承認した。反対する国なんか一つもなかった。 ・「大きな力の差を背景とする双方の不平等な関係の中で」「締結された」ことなんか、まったく問題にもならない。この時代は不平等条約の時代なのである。 ・「大きな力の差を背景として、不平等な関係の中で」不平等条約や併合条約がさかんに結ばれていた。 ・村山書簡の「民族の自決と尊厳を認めない帝国主義」。そもそも「民族自決」という考え方は、韓国併合条約締結当時、存在しない概念であった。 ・一九一〇年当時には影も形もなかった。当時は、帝国主義全盛時代。列強は帝国主義を国策とし、その批判を標榜する国なんかなかった。国際法上、国際慣行上、これを悪いとする指向はなかった。 ・「民族自決」ではなく、オーストリア、ロシア、スイスはじめ多民族国家は偏在していた。いや、「民族」をまだ形成していない人びとのほうが多かった。 ・この時代には、「民族自決」概念はなかったのであるから、それを認めないということは、なんら非難の対象とはなりえない。 ・朝鮮総督府は、日本の敗戦が明らかになったとき、朝鮮を独立させようとした。そして、独立運動家たちと独立のための交渉に入った。しかし、党争が激しくて、終戦前に朝鮮独立は達成できなかったのであった。 朝鮮半島に国家は存在していなかった ・一九一〇年当時、韓国の人びとが、果して、「民族」を形成していたかどうか。これは、はなはだ疑問である。少なくとも自治能力のなかったことは明白であった。 ・政治当局は、東学党の乱も鎮圧できないほど無力であった。治安の維持もできない者に自治能力ありと言えるのか。 ・やむなく、清(中国)の軍隊を引き入れて治安を回復してもらう ・その後、朝鮮は、清軍と日本軍の抗争の場となった。朝鮮の人びとは、ただ拱手傍観しているだけであって、日清両軍を国外に追えなかった。独立能力、自治能力なしと言われても反論の余地もあるまい。 ・国際法は、国家成立の要件、国家承認の要件として、「実効的な政府」を持つことを挙げている。実効的な政府とは、治安維持が出来て自治能力のある政府という意味である。また、国際法を守る意志と能力のある政府である。 ・当時の朝鮮(のちに大韓帝国)は、実効的な政府を持っていたか。 ・日清戦争。日本軍はこの戦争に勝って、清軍は朝鮮の外に追われた。これで朝鮮は自治能力、独立能力を得たかというと、実は、そうでもなかった。党争ますます激しく、国民が一致して外敵に当たることはしなかった。いつも外国頼みなのである。今度はロシアの力を借りて日本に当たろうとした。 ・このように、何かと言うとすぐ外国勢力を導入しようとする国に独立能力があると言えるか。 ・当時の朝鮮は実効的な政府を持たなかった。ゆえに、朝鮮は国家成立の要件を満たさなかったと言える。 ・それにしても、ロシアの力を借りて日本に当たろうとするとは、愚もきわまれりというべきである。そんなことをすれば、日本を追ってもロシアの植民地になることに気付かないのか。 謝罪外交は国際法違反 ・当時のロシアは、イギリスと並んで帝国主義のチャンピオン。列国の抗議を尻目に、すでに満州(東北)を軍事占領。着々と植民地化を進めていた。 ・そのロシアを朝鮮に引き込んだら、朝鮮もロシアの植民地にされることは、火を見るより明白ではないか。 ・白人が植民地で、異教徒、異民族をどのように取り扱ってきたか。大虐殺、奴隷化、これが通常であった。「いやしがたい傷の深さ」どころではない。ジェノサイド(民族 ・これらの仕業に対し、英露仏蘭米はじめ、白人の植民地主義国が「深い反省と心からのおわびの気持ち」を表明したことなんか一度もない。 ・「反省やおわび」なんかしないことが国際法であり国際慣行である。それをすることは国際法違反であり、国際慣行違反なのである。 ・日本人はまだ「土下座外交」の本当の恐ろしさを理解していない。 ・国際慣行上、みずから謝罪するとは責任を取ることである。責任を取るとは補償に応ずることである。このとき、挙証責任はこっちに押しつけられてしまうのだから、相手の言いなり以外にどうしようもない。 ・国際法上、講和条約またはそれに該当する条約(例、日中共同声明、日韓基本条約など)を結べば、それ以前のことは一切なかったことになる。もはや賠償の義務はない。 ・それなのに、日本のほうから謝罪したので、一切が蒸し返されてしまった。佐藤内閣の日韓基本条約や田中角栄が周恩来に賠償を放棄させた日中共同声明など、せっかくの努力がみんな無駄になった。 ・諸外国もその国民も、あることないこと、いや、あるはずのないことを言い立てて日本に補償を要求してくるに決まっている。戦争責任に時効はないとばかりに。日本は挙証責任をひっかぶってしまっているんだから逃げられない。 第三章 日本官僚制――腐蝕の構造 ――中国・韓国の内政干渉を看過する "この国" の異常性 大東亜戦争の戦史研究から現代日本が見える ・経済危機と大東亜戦争、いずれも、官僚制の構造的腐蝕が生んだ結果なのである。 ・官僚システムの根本は、責任分担の役割システムにある。各役割の責任が明確で(責任分担がはっきりしていて)、忠実に責任が果たされることが、官僚システムが作動し、その機能的要請が満たされるための条件である。 ・しかし、官僚制が腐蝕して、責任分担が不明瞭になって、無責任地帯が発生したらどうなるか。大切な責任なのに、誰の責任だか分からなくなってしまう。責任喪失である。 ・したがって、分化された役割に振り当てられた行動はシナリオどおりに行なわれなくなるから、官僚システムの機能的要請は満たされなくなる。つまり、官僚制が機能しなくなるのである。 ・日本は、今も昔も官僚国家である。だから、官僚制が機能しなくなったら、おしまいである。官僚制の機能停止が、官僚の無責任から生ずる。これが官僚制の腐蝕である。 ・日本の官僚制には、腐蝕過程がひとりでに進行してゆく構造(structure)が内在する。ゆえにそれは、構造的腐蝕。亡国過程を内包するのである! ・この官僚制(陸海軍)の構造的腐蝕によって、日本は大東亜戦争に敗けた。 「誰が見ても敗ける」戦争に勝つこともある ・「大東亜戦争が無謀な戦争」であった理由は、官僚制(陸海軍)の構造的腐蝕をそのままにして大戦争に突入したからである。このことを徹底的に理解することこそ肝要である。 ・今の日本の官僚制も構造的に腐蝕し、まともに機能しなくなってしまった。すべての危機は、ここから発する。しかも、いまの日本官僚制の構造的腐蝕たるや大東亜戦争における陸海軍のそれと同型である。 兵士は餓死、総司令官は豪遊 ・フィリピン方面の戦闘(「戦闘」と言えるものか?)で日本軍は、三七万人という大戦中最大の犠牲を出した。 ・死亡者の八七パーセントまでが戦死者ではなく餓死者であった! ・そのとき、フィリピン方面軍の上級司令部たる南方総軍司令部はどこにあった。サイゴンにあって豪勢に暮らしていた。 ・総司令官・寺内寿一元帥は、前線の兵士たちがフィリピンの山中で飢餓でバタバタと死んでゆくのに、サイゴンの豪邸で悠々と優雅に生活していたのであった。 ・それだけではない。日本本土から、愛人の赤坂の芸妓を陸軍軍属として、あろうことか軍用機に乗せてとサイゴンに呼び寄せたのであった。 ・それなのに寺内元帥の無責任さを追及した者は誰もいなかった。最高責任者の追求ともなると、誰もがなしえないほどに、陸軍の構造的腐蝕は進んでいたのであった。 「敵前逃亡」した陸軍エリートは裁かれたか ・第四航空軍は特攻作戦に専念した。六二回、約四〇〇機の特攻を敢行した。 ・第四航空軍司令官・富永恭次中将は、フィリピンの戦局ますます急に、いよいよ軍司令官特攻の ・しかし、陸軍当局は、軍法会議すら開かなかった。陸軍当局も、軍司令官のあまりにも卑怯な行為に憤った。が、富永中将は内地に呼び戻され、予備役に編入された。結局、それだけであった。 ・富永中将は、その後、当時、安全とされていた満州(東北)の軍司令官として復活したのであった。 ・日本陸軍の官僚機構は、腐蝕の果てに、軍法、軍律が完全に消滅したのである。 最高機密を敵に知られる大失策をしても栄転! ・連合艦隊参謀長・福留茂中将らは、敵地に不時着しながら、機密書類を破棄しなかった。 ・福留中将が所持した書類の中には、連合艦隊の全太平洋方面における決戦配備と作戦要領とを定めた「Z作戦計画」(機密連合艦隊作戦命令七十三号)があった。 ・もちろん、米比ゲリラに押収され、米軍に引き渡された。これで、連合艦隊の手の内は、米軍の筒抜けになった。 ・機密書類を破棄せず押収されながら、連合艦隊は、何ら対応措置をとらなかった。 ・爾後の作戦計画は、すべて「Z作戦計画」に基づいて立てられたのであった。 ・その結果、日本軍は予想外の惨敗を喫し、戦争の前途は絶望となった。敗戦の原因は多々あるが、根本的な原因は、日本の手の内が、米軍に読まれ切っていたことにある。 ・福留中将に対する処分は、なんにもなし。 ・軍規が特に厳正であるべき軍のトップが、自分たちの仲間だと、かくも寛大なのであった。 ・福留中将は、第二航空隊司令長官に栄転した。 ・トップ・エリートには、特別な規範が適用される――これが、帝国海軍のルールだったからである。 「エリートのミスは不問」の法則 ・エリートで主流に立つ人には、他の人びととは違った特別な規範が適用される。 ・この法則は、戦争中の海軍だけではない。戦前、戦中、戦後の外務省においても作動しているのである。 数人の超エリートが権力中枢を独占していた ・加登川幸太郎氏(陸士第四十二期、元陸軍中佐)と秦郁彦氏の対談(平成八年一月) 秦 服部作戦課長はガダルカナル撤退の後、一度更迭されます。ところが一年もしないうちにまた作戦課長として復活する。 加登川 これも大問題です。 秦 いわば作戦の失敗によって後退させられた人が、また戻ってくる。どうやら参謀本部の中に、特定の人間集団――幕僚弾があって、戦争指導は実質上、数人のグループによって支配されていた感があります。 ・エリートで主流に立つ人には、他の人びととは違った特別な規範が適用される。これらの人びとは、富永・福留のごとく、けっして責任を負うことはない。無責任人である。 ・もっと恐ろしいことには、これら数人のグループが、実質上、戦争指導をするようになるのある! ・大東亜戦争の戦争指導は、この「数人のグループ」によって独占されていたのであった。壟断されていたのであった! ・だから日本は大東亜戦争に負けた。 ・しかも、ことはさらに重大である。この「数人のグループ」は、半世紀前に戦争指導を独占していただけではない。いまもなお、超特権的な「数人のグループ」が、大蔵省・日銀を、外務省を、 ・帝国陸海軍という官僚制の構造的腐蝕は極限に達した。 ・その結果、超エリート集団と非エリート集団とは截然と分かたれるに至った。それぞれまったく違った規範が支配するようになる。 ・超エリートの無責任体制、構造的腐蝕の末期的現象たる制度崩壊は、陸海軍の特有現象ではない。外務省にも、大蔵省・日銀にも、どの官庁にも見られる普遍的現象である。 危機に大使が任地に不在――日本外交の伝統 ・一九九〇年八月二日、湾岸危機のみぎり、日本の駐イラク大使・片倉邦雄も、駐クウェート大使・黒川剛も、二名ともに任地にいなかった。任地に居なかった理由は、休暇で休んでいたからである。 ・日本政府は二大使を処分しなかったのであった。それどころか黒川は後に駐オーストリア大使に栄転した。 ・はたして、その一年後のソ連のクーデター(一九九一年八月十九日)にさいして、日本の枝村純郎中ソ大使はモスクワにいなかった。やはり、休暇で。 真珠湾は「騙し討ち」説は誰の責任か ・この「大使は危機に存在せず」という日本外交の慣行はどこから由来したのか。その縁起は何か。大東亜戦争に遡る。 ・昭和十六年(一九四一年)十二月八日のハワイ真珠湾攻撃は、騙し討ちであったとアメリカは主張した。宣戦布告一時間二十分前に、日本海軍航空隊は、アメリカ戦艦を攻撃した。 ・しかし、これは事実とは違う。日本側は、攻撃開始直前に、米側に宣戦布告する予定であった。そのために十分な準備をしていた。 ・野村大使とハル国務長官の会見予約も、午後一時に入っていた。 ・日本は、午後一時に宣戦布告を通告するはずであった。そのはずであったのにそうはならなかった。 ・開戦前夜、ワシントンの日本大使館では、転勤する寺崎英成書記官のための送別パーティーが開かれた。グデングデンだかヘベレケで、入電文書の暗号解読とタイプ打ちを怠った。 ・午後一時までにできていなければならない作業が完了したのが、やっと二時過ぎ。かくて宣戦布告の通告は遅れた。 ・致命的な遅れ。この一時間あまりのために、日本人は、とてつもなく狡い人種、卑劣きわまりない存在であるとの烙印を押されてしまった。 宣戦布告遅達の責任者は裁かれたか ・これは犯罪である。トップクラスの戦争犯罪である。外交官として、考えられない犯罪である。 ・これ以上ないほどの恥辱を、永遠に日本に与えたのである。 ・この致命的失策の責任者たる井口貞夫参事官と奥村勝蔵書記官。 ・日本政府は何をした? 何もしなかった。クビにすることさえしなかった。 ・彼らは、のうのうと戦後も外交官を続けた。 ・それだけではない。戦後おおいに出世し、二人とも外務事務次官にまでなった。勲一等まで貰った。 ・かくも不思議な現象がまかり通る理由は、この二人が、アメリカ通と称され、日本外務省の主流派であったからである。特権的エリート集団の一員であったからである。 ・特権的エリート集団には、他の人びととは違った規範が適用される。陸海軍という官僚制で確立されたこの鉄則は、外務省という官僚制においても、そのまま通用する。 「臨機応変の欠如」――日本エリートの大問題 ・もちろん、野村駐米大使、来栖特命全権大使も同罪である。 ・当時、ワシントンには二人も大使がいたのであった。その二人が揃っていて、対米宣戦布告文の作文すらできないほどのお粗末。独自の決断がまったくできないときている。 ・日本本国も、お粗末かぎりないことでは、これに劣らない。国際法も国際慣行も少しも分かってはいないときている。 ・日本の目的は、ワシントン時間の昭和十六年十二月七日午後一時に、日本がアメリカに宣戦布告することである。野村吉三郎駐米大使とハル米国務長官との会見予約も、この時間に入っていた。この席で、野村大使はハル長官に宣戦布告を通告する。宣戦布告の手続はこれでもよい。 杉原千畝氏をクビにした外務省 ・特別のエリートだと、訓令違反くらい何のその。キャリアが少しも損なわれない。 ・では、特別のエリートでない人ならどうか。どんな理由があっても、その理由は少しも斟酌されることはない。断じてない。 ・例えばカウナス(リトアニアの首都。当時)の領事代理・杉原千畝氏である。 ・日本を経由して亡命したいユダヤ人は、カウナスの日本領事館へ押しかけてきた。 ・当時の日本は、ドイツと軍事同盟を結ぶべく準備をしていた。日本外務省は、ユダヤ人に対するビザの発給を拒否するよう杉原領事代理に訓令してきた。 ・しかし、杉原氏は、人道的立場から、訓令に背いて、二〇〇〇枚以上のビザを発給した。 ・その杉原氏はどうなったか。訓令違反の ・これは、人道的立場からのやむをえざる訓令違反であって、失策ではない。それなのに、杉原氏は、外交官を辞めさせられたのであった。 戦後、杉原氏を駐イスラエル大使に任命していれば ・外務省は、杉原氏をおっぽりだしたまま、何もしてやらなかった。 ・杉原氏がクビになったのは、 ・戦後、日本に帰ってきた杉原死を待っていたのは何か。上司による辞職勧告であった。 ・外務省の訓令に違反してユダヤ人にビザを発給した責任を問われて、杉原氏は外交官を止めることを勧告されたのであった。 ・「訓令違反」は、戦前(昭和十五年)になされた。 ・戦後、日本に帰ってきた杉原氏は、要するに、外交官を辞めさせられることになったのであった。 ・ユダヤ人にビザを出してはならないという訓令にしたところで、その主旨たるや、ナチス・ドイツに阿ってのこと(当時すら、そんなこと必要ないと思うが)である。 ・そのナチス・ドイツは、消えてなくなっている。訓令の主旨は、まったく、無意味になりはてているのである。訓令は死んだのに訓令違反だけが生きていた。 ・訓令の主旨が無意味になっても、訓令違反だけが、戦後になって厳しく問われた。 救いがたい外務省の外交音痴 ・日本が連合国に憎悪された大きな理由の一つは、そのナチス・ドイツと同盟を結んだからである。 ・そこでもし――。日本は、ユダヤ人迫害には協力しなかった。それどころではなく、多くのユダヤ人を助けた。日本は、たしかにドイツとは同盟はした。しかし、あくまでも、政治的・軍事的理由による。それだけのことである。日本は、反ユダヤ主義に与したわけではない。あくまで、アンタイ・セミティズムには反対であり、ユダヤ人を助けもした。それが何より証拠には、杉原千畝リトアニア領事代理の行動かくのごとし。証人はユダヤ人六〇〇〇人。 ・このことが知れわたれば、戦後日本の国際的立場がどれほど有利になったことか。まことに計り知れないものがあった。 ・ほんの少しでも外交的センスのある者ならば、このことに気付くのに時間を要さなかったであろう。それなのに、気付いた者は誰もいなかった。 ・外交官不在! 日本は、大使不在だけでなく、外交官すらも不在。今も昔も……。 ・ちなみに杉原千畝氏の名誉が回復されたのは、なんと平成三年(一九九一年)のことである。 ・外務政務次官の鈴木宗男代議士が、「領事時代の杉原氏の行為を訓令違反としたのは誤りであった」と杉原千畝氏の遺族に対して謝罪したのであった。 ・なぜ、杉原氏が生きているうちに、外務省は謝罪ができなかったのか。その理由は、まだ、リトアニアが独立してスギハラ通りができていなかったからであった。世界のマスコミが、まだ、スギハラ氏の功績について騒ぎ立ててはいなかったからであった。 現代日本の最大の癌――機能集団の共同体化 ・なぜ、原田竹夫機長以下七名の陸攻搭乗員は、実質的「死刑」に処せられ、福留繁中将以下の参謀は不問に付され栄転したのか。同じく捕虜になりながら。いや、福留中将のほうは、重要書類紛失という、はるかに思い罪科を負いながら。 ・なぜ、おなじく訓令違反でありながら杉原千畝氏はクビになり、井口、奥村両氏は不問に付され出世して勲一等まで授けられたのか。井口、奥村両氏は史上空前の失敗をやらかしたのに対し、杉原氏は戦後ならば日本の名誉になる人道的措置を取ったにもかかわらず。 ・エリート主流に立つ人には、他の人びととは違った特別な規範が適用される。 ・まさに、この法則から由来したのである。第二次世界大戦における日本軍の失敗の本質も、究極的には、すべて、この法則から由来している。 ・日本にかぎって、かかる法則が作動する理由は、日本においては、機能集団が共同体になっているからである。 ・アメリカのような近代社会においては、機能集団と共同体とは、別個の存在である。会社のような機能集団と、血縁共同体、宗教共同体のような共同体とでは、まったく違った法則が成立する。 ・日本では、会社のような機能集団が共同体になっているから、会社においても、年功序列制のような共同体ルールが行なわれているのである。 ・共同体の社会学的特徴とは何か。二重規範である。 ・共同体には、ソトとウチがあって、ウチの規範とソトの規範とは、まったく違う。共同体の成員にとっては、「してよい」ことと、「してはならぬ」こととが、共同体のウチとソトではまったく違う。ウチでもソトでも共通に通用する普遍的な規範。それが存在しないのが、共同体の特徴なのである。 ・今まで挙げてきた摩訶不思議なサンプルは、すべて機能集団たる軍隊や官僚組織が共同体化したことに原因を発するのである。 第四章 大蔵省・外務省が日本を破滅に導く ――財政危機下に海外援助を増やす国賊的行為 近代資本主義成立の条件とは何か ・英国古典派とマルクスの共通の誤りは、資本主義成立の条件を、技術と資本に求めたことにある。技術が充分に進歩し、資本が十分に蓄積(資本の原始蓄積)されれば資本主義は発生するであろう、と。 ・マルクスもレーニンもスターリンも、根本的なところで間違っていた。それは、近代資本主義成立の条件として最も重要なものは、資本主義の精神であることに気付かなかったのであった。 資本主義の精神とは何か ・一つは、目的合理的に企業を経営する経営者の精神である。 ・もう一つは、かかる目的合理的企業経営に組織化された労働を提供しうる労働者の精神である。つまり目的合理的に労働する精神である。 第五章 日本経済再浮上の原理 ――根本を見忘れた対応策では、もはや救われない なぜアメリカ国民は自由市場を求めつづけるのか ・大多数のアメリカ人は、資本主義者であるから、彼らの政府もまた資本主義者である。資本主義者は、市場は自由でなければならない、と考える。市場を自由にあらしめるためには、独占企業を排除しなければならない。そのために、独占禁止法が作られた。 ・独占禁止法は、アメリカで、世界最初に作られた。アメリカで独占禁止法の最強の支持者は資本主義者なのである。 規制緩和をして一〇年苦しめば成果が出る ・「自由競争」はこのうえなく厳しい。久しく規制のもとでのうのうと経済活動をしてきた各主体が、すぐさま自由競争ができるともかぎらない。 ・実例で見てゆくと、規制撤廃後、市場が完全に自由に動いて最適状態に至るまでには、少なくとも一〇年ぐらいはかかっているようである。 救いがたい日本におけるモラル・ハザード ・現在、わが国における最大の問題は、「市場の失敗」がありえないにもかかわらず、役人が規制にしがみついている場合である。 第六章 ただちに、大蔵省を解体せよ ――金融業界を自由市場にすることこそ焦眉の急 自己浄化機能の喪失が国を滅ぼす ・統治機構(政治家、役人)にとって、自己浄化機能喪失よりも致命的な欠陥はない。 ・汚職のない機構はない。汚職のない時代もない。しかし、汚職が蔓延したから国が滅びるというものでもない。 ・頻発する汚職は、国を滅ぼすこともあり、滅ぼさないこともある。亡国か否か。その判定条件は何か。自己浄化機能の有無である。 ・自浄機能があれば、どんな汚職が頻発しても国は安全である。 「ロッキード事件」と「ウォーターゲイト事件」の違い ・所詮、政治家は役人の操り人形にすぎない。その役人に、官僚制に、はたして自浄機能はあるのかないのか。それこそ、日本存亡の分かれ目である。 なぜ、大蔵省が "聖域" とされたのか ・このうえなく強力な日本の行政府の中には、自浄機能のための仕組は存在しない。では、立法府(国会)が自浄のために手を貸すか。米英などでは、議会が官僚機構を取り締まる。 ・日本の場合はどうか。日本の国会は、不正経理の摘発に熱心ではないのである。いや、「熱心でない」だけではない。操り人形に人形師の摘発なんかできるはずがないではないか。 ・接待の実情が掴めないのは、会計検査院に捜査権がないからである。 ―― 完 ―― |