| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

【最新更新日 : 2021年05月16日 日曜日 】

| ★ 評価は、私の独断と偏見でつけたもので、読んだ時点で「ん、これは良かった!」と思った本です。 本そのものの良し悪しとはまったく関係ありません。☆はイチ推し、◎は、おすすめの本です。 |

| № | 了月 | 書 籍 名 | 著 者 | 出 版 社 | 評価 | コメント&抜き書き |

22 |

20.07 |

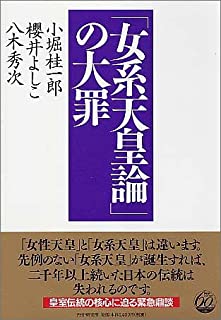

「女系天皇論」の大罪  |

小堀桂一郎 櫻井よしこ 八木秀次 |

PHP研究所 |

☆ |

第一章 亡国の答申――「皇室典範に関する有識者会議」の大罪 「女性天皇」と「女系の天皇」の違いを理解していたのか――小堀 ・男系の皇位継承者というのは、父親が天皇か皇太子か親王かのいずれかです。つまり父方の血統で皇統につながる子孫が、男系の子孫です。 ・女系の子孫というのは、父親は皇胤ではない男性で、お母さまが皇女であるということです。つまり、母方の血統でのみ皇統につながる子孫を指します。 ・現在の東宮家の内親王様(=敬宮愛子様)は、お父上が皇太子様でいらっしゃいますから、男系の皇統につらなります。もし即位されたとなれば、女性天皇ですが男系です。 ・歴史をかえりみればたしかに日本にも女性天皇がいらっしゃいましたが、十代八人とかぞえられる女帝のすべてが男系の女性天皇でいらっしゃいました。 ・しかし、もし愛子様が、男系の皇統につらなる方以外の男性と結婚されて、そのお子さまが皇位につかれるとすると、その方は「女系」を以て皇統につながるだけの形ということになります。 ・わが国の考え方では、父方の系統だけで祖先を論じてきましたから、女系の皇子というのは皇胤とは見なしません。見なさないというより、女系の皇位は歴史上、例がないのです。 「流行」を以て「伝統」ととらえる「有識者会議」――小堀 ・歴史は、「禍福はあざなえる縄の如し」という譬えの示すごとく、いろいろな糸が絡んで、ないまぜになっています。 ・しかし、その中で、すっと一本通っている糸のような、その最も変わらない部分を指して、「伝統」というのです。 ・「不易」と「流行」という言葉を借りて言えば、一番「流行」に関わらない「不易」な部分を指して、「伝統」というわけです。 「天皇陛下のご意向」という噂の真偽――八木 ・たとえ天皇陛下のご意向であったとしても、女系を認めるわけにはいかない。皇位の男系継承はその時々の天皇陛下のご意向を超えた問題だからです。 【私見 : 天皇陛下でも決められないとするなら、、皇位の男系継承のを決めるのは一体誰なのか。責任者は誰になるのか?】 ・寛仁親王殿下が書かれた言葉 「二六六五年間の世界に類を見ない我が国固有の歴史と伝統を平成の御代でいとも簡単に変更して良いのか」 「万世一系、一二五代の天子様の皇統が貴重な理由は、神話の時代の初代・神武天皇から連綿として一度の例外も無く、『男系』で今上陛下迄続いて来ているという厳然たる事実です」 両陛下ご訪中の裏で流された実態なき「ご意向」情報――櫻井 ・平成四年二月に中国は、「中華人民共和国領海法及び接続水域法」(領海法)という中国の国内法を作りました。 ・この領海法は、尖閣諸島も台湾、澎湖島、南沙諸島、西沙諸島、東沙諸島も黄海・東シナ海の大陸棚も、みんな中国の領土だという法律です。 ・しかも同法一四条には、「中国の領海および接続水域」に、許可なく入ってくる外国艦船を排除し追跡する権限を、中国海軍の艦艇および航空機に与えると明記されています。 ・すなわち、自ら勝手に決めた領海法を根拠として、中国のものと勝手に定めた海域に許可なく入れば、軍事力を行使して排除するという、特異かつ一方的な法律です。 ・同法は中国の国内法ですが、そのとき以来、尖閣諸島などは自分のところの領土だという地図を作って子供たちに教え、国民に教え、世界に発表しています。 女系天皇容認なら「ホリエモンの子供でも天皇になれる」――八木 ・今回の「有識者会議」の考え方を簡単にいえば、誰でも皇族になれるというシステムなのです。 ・たとえば女性宮家の創設と永世皇族制がそれです。 ・現在の東宮家から見ればすでにかなりの遠縁にあたる三笠宮家や高円宮家の女王殿下は、一般国民と結婚しても臣籍降下せずに皇族であり続ける。そのご子孫も、何代経っても永久に恒続であり続ける。これが永世皇族制です。そうなると、その時々の天皇とは血縁の遠い皇族の数がどんどん鼠算式に増えていくことになります。 ・さすがに女性天皇のお婿さんになるということは、現時点で見れば精神的なハードルはずいぶん高い。しかし、鼠算式に増えた末端の皇族との結婚ということになるとハードルは低いでしょう。それでそのような皇族と結婚をすれば自動的に一般人でも皇族になれる。また、場合によっては自分の子どもを天皇にすることもできる。 ・たとえば、寛仁親王家の彬子女王殿下は現在、二十四歳です。数年後にはご結婚もあるかもしれない。民間人とご結婚されても、皇族であり続けるとすれば、お二人の間にお子様がお生まれれになれば、史上初めて女系恒続なるものが誕生することになる。 ・しかし、歴史上、女系皇族なるものは存在しません。そこから女系皇族は果たして皇族といえるのかという議論も起こってくるでしょう。それが皇室不要論に発展することは十分考えられます。 第二章 「女系天皇容認」の背後にある危険 男系による皇統継承は日本人の知恵の表れ――小堀 ・これまで長い歴史を貫いて、皇室が男系を保ってきたことの背景には、われわれ日本人が家系を考える場合に、父方の家系がすなわちその家の家系だと認識してきたという習俗の現実があります。 ・史上八人十代の女性が皇位につかれた。しかし、この八人の女帝のうち、半分の四方(推古、皇極〔斉明〕、持統、元明)が、即位されたときにはすでに未亡人です。この四人の女性天皇は、再婚はなさっておりませんから、皇位についたご身分でお子さんを出産することはありませんでした。 ・他の四方(元正、孝謙〔称徳〕、明正、後桜町)は独身で即位されておりまして、お一人は独身のまま崩御されております。その方は、聖武天皇の皇女の孝謙〔称徳〕女帝です。 ・あとの三人の方は、男系の子孫に皇位を譲って退位されるわけです。この三人の女性天皇は、退位された後も配偶者はなくて生涯独身で過ごされていますから、八人の女帝はいずれも女系の皇子を遺されていません。 笠原英彦教授の主張する「双系制」は根拠のない嘘――小堀 ・聖武天皇に皇子様がお生まれになったのですが、早く亡くなられて、残されたのは ・聖武天皇ご自身は、天武天皇の系統を継ぐ天皇としてのご自分の家系に皇位を伝えたい。そこで安倍皇女を皇太子に立てるのです。女性で皇太子に立ったという例は、歴史上、この一例だけです。百二十五代のうち、この一例しかありません。 ・しかし、これが大変な失敗だったのです。この失敗の惨状を証言する文献はなまなましい迫力に満ちています。 ・笠原教授は「万世一系とおっしゃいますが、万世一系の中には男系も女系も含まれる」などと発言していますが、しかし、これは嘘です。断言できます。 歴史を通して価値観を積み重ねてきた重み――櫻井 ・なぜ男系天皇でなければならないのかを考える場合、「説明できない大事な価値観」があるということを謙虚に認めなければいけないと思います。 ・日本文明を構成するすべての価値観が、明確に言葉によって定義されたり説明がついたりするものではないということ、理屈を超えて無条件で守るべき価値観があるということを、認識しなければならないと思います。 【私見 : 「理屈を超えて無条件で守るべき価値観」は、当然押しつけであってはならない。自然の腹にストンと治まる形で国民が理解するようにならなければならないと思う。】 ・私たちの祖先は、女帝を立ててまで男系天皇制を維持しようとした、そして女帝になった方々はご自分の子孫を次の天皇に即位させるのではなくて、男系の天皇をきちんと後継者にする努力をした。 ・時には十親等も離れている方をお連れしてきました。八親等はなれていた方もいらした。それだけ離れていれば現代に生きる私たちの感覚からすれば、本当に赤の他人という感じがするかもしれませんが、少なくともこれまでの日本の歴史の中では、その方が男系天皇の血を伝える方であることをもって、天皇としてみんなでお迎えしたわけです。 ・それを、二千六百年以上続けてきた。男系を守ることが非常に大事だとして、それを守り通してきたことは、それぞれの時代に生きた先人たちの心を反映していたことだったのです。まさに、日本人の価値観の積み重ねです。幾百世代の先人たちの心、価値判断の積み重ねが核となって、日本文明が育まれてきたと思うのです。 ・そもそも皇室の始まりは神話にあります。 ・そのような神話の世界、神話の要素を含みながら、日本民族が打ち立て、守り続けてきたのが天皇を戴く皇室です。皇室を軸として伝承されてきた多くの事象は、日本民族生成の物語なのです。 ・私はこの物語を、とても美しいと感じます。また、物語ですから、理屈に合わないことも、明確に定義できないこともあって当然だとも思います。現代人の私たちは、民族生成の美しい物語をそのまま受け止めるのが一番いいことなのです。受け止めるしかないんですね。 【私見 : ここのフレーズもそうだが、「そのまま受け止めるのが一番いい」「受け止めるしかない」も、押し付けではなく、自然と国民が理解吸収するように持って行かなければならないと思う。】 ・先人たちがそれでよいのだと信じて守ってきた伝統、努力して積み重ねてきた皇室の伝統を、なぜいま、いともたやすく捨て去ることができるのか。私は逆に問いたいと思います。どうすれば先人たちの思いを尊重できるかを考えずに、なぜすべてを変えようとするのかと。 ・男系でつないでいくことがとても大事なんだ、と思う日本人の心性が形になったのが、万世一系といわれる皇室のあり方です。その結果、世界に類を見ない長い伝統を持つ皇室が築き上げられてきたのですから、現在、私たちの眼前に男子のお世継ぎがいらっしゃらないからといって、いきなり百八十度の転換をはかってよいのかといえば、それは明らかに拙速で、思慮の浅いことなのです。 ・皇室のあり方を論ずることは、日本文明とは何だったのかを論ずることです。 ・「有識者会議」の最終報告書を受け入れるか否かは、突きつめていけば、皇室の存続を願うのか、廃止を望むのかという問いに行き着くのです。 血統がつながることが皇族と一般国民の違い――八木 ・「皇統」とは歴代の天皇からつながる血統のこと。 ・皇族となるのは、①天皇・皇族を父として出生した場合と、②皇族でない女子が天皇・皇族と婚姻する場合に限定されている。つまり皇族という存在は、この二つに限定される。 ・天皇・皇族は、どうして天皇・皇族なのか、すなわち天皇・皇族の正統性はどこにあるのかという問題の根拠についてですが、結婚によって皇族となった女子以外は男系の血を継承していることにあるということがここからわかります。 ・天皇と男性のみで血統がつながる子孫を男系子孫という。これ以外のつながりの場合を女系という。 ・つまり純粋な男系継承、男系に男系を重ねていくということこそが、天皇・皇族の正統性の根拠だということなのです。 ・純粋な男系以外はすべて女系であり、女系は天皇・皇族からは厳しく排除される。 ・実はこの女系が一般国民です。一般国民は皇室から見れば、女系の子孫ということができます。 ・つまり男系継承の原理を壊せば、これまで積み重ねられてきた天皇・皇族と一般国民との血統上の差を否定することになります。天皇・皇族と一般国民は血統上、何も違わないということになってしまうのです。 ・女系を厳しく皇位継承資格者から排除してきたのは、実は一般国民と天皇・皇族の違いを明確にさせるための措置です。 ・かりに愛子様の次の代で女系を認めるとなると、これまで排除されてきた系統がすべて、原理的には皇位継承資格を持つことになります。そうなると、皇位継承資格を持つ人は潜在的には日本国民の大半になり、天皇・皇族との血統上の差は何もないことになります。 ・なぜいまの天皇陛下やほかの皇族方がその地位にいらっしゃるのかといえば、初代の神武天皇からの男系の血を純粋に継承されているということが第一の根拠です。それは、男系という細い道筋をつないできたということがもたらす「血統上の差」そのものに価値があるということです。 ・天皇や皇族がなぜ天皇・皇族であるのかといえば、人格が優れているとか能力があるとか、教養や財力が優れているというのは二の次、三の次の問題で、やはり血統上の根拠にこそ重みがあり、それこそが第一条件なのです。そのために男系に男系を重ね、女系を排除してきたのです。 ・男系継承をやめれば、こうした天皇制度の制度設計はすべて壊れます。だから、天皇制度を守ろうという立場からは男系継承原理だけは絶対に変えてはならないといわなければならないのです。 元皇族のご復帰に活路あり――櫻井 ・旧皇族の皇籍復帰を切り捨てる正当な理由はまったくない。 ・天皇家を天皇家たらしめてきた重要な要素がお血筋の純粋性なら、むしろ皇統を守るためには、旧皇族の皇籍復帰という道も残されている。 ・旧皇族は、GHQによって切り捨てられ、臣籍降下させられた人びとです。日本国民がそうしたいと考えたわけではありませんでした。GHQが日本国の本質を変えていいはずはありませんし、そのようなことを唯々諾々と受け入れ、従い続けるいわれもない。日本人の意思として、もう一回、皇族の方々にご復帰いただくのは正当な理由があることだと思います。 本来の解決策を最初から回避する「有識者会議」の怠慢――小堀 ・私の主張も、皇族のあり方を昭和二十一年ないし二十二年の段階に戻せということなのです。それは占領政策の最終的な清算の一環でもあります。 ・そろそろ、押しつけられた日本国憲法や教育基本法などといった占領政策をご破算にする必要があります。その一環として、私は占領政策によって皇籍離脱を余儀なくされた元皇族の皇籍復帰を主張しております。 ・日本の少なくとも二千年、百二十五代の歴史からいえば、この方々が皇籍を離れておられた六十年などは本当にわずかな期間です。で、血は二千年つながっているのですから、社会的な身分の変化で六十年ちょっと待遇が違っていたというようなことは何でもないことです。 あたかも無条件降伏したかのように誘導したGHQの策謀――小堀 ・GHQによる宮家解体の背景と経緯 ・アメリカは日本を無条件降伏方式で打倒したかったのです。 ・ところがアメリカは、ポツダム宣言は失敗だったと思っていました。原爆によって日本を無条件降伏方式でもって負かすことができたのに、降伏を安売りしてしまったという後悔にかられたわけです。 ・それで、九月二日の調印式が済んでから後に、「日本は無条件降伏をしたのだ」と盛んに宣伝し始めます。 ・そのために、日本人はみんな、「無条件降伏で負けたんだから、どんなふうに日本を変えられても仕方がない」と思い込んでしまいました。 ・占領政策の初期のころから、治安維持法の廃止を命令し、神道指令を出し、学校での地理、歴史の授業禁止を発令しました。一番ひどいのは東京裁判ですが、米国製憲法の押しつけも全部、国際法上、ハーグ陸戦法規第四十三条への重大な違反です。 ・アメリカはそういう状況に日本を追い込み、無条件降伏という方式で打倒したのと同様の日本の戦後処理をめざしました。 ・アメリカ人は日本人の強さの淵源を考えた。なぜ日本人は死を恐れないのか。それは皇室に対する尊崇心と靖国神社があるからだ、と。 ・日本が、二度と再びアメリカの国家戦略の妨害者として立ち現れることがないように完全に叩きつぶすのが、占領政策の根本的な方針でした。 ・その具体的な方策として、主権在民を原理とする憲法を押しつけて天皇の権威を最低限度にまで圧縮し、国民の尊皇精神を壊滅させる。 ・そのためにも、東京裁判を通じて日本の歴史は侵略国家としての犯罪的な歴史だと貶める。この戦略は、半世紀後にはいわゆる自虐史観の瀰漫として大きな成功を収めます。 天皇温存の一方で突き崩された「皇室の藩屏」――小堀 ・アメリカは現実に占領を開始した時点で、軍事占領の本来の目的を果すために、日本の降伏は無条件降伏であったと言いくるめて、次々と国体の変革に近い改革を実行します。 ・最初は天皇制をも解体できると思っていました。ところが、マッカーサーはやがてそうはいかないということに気づくのです。 ・自分の日本占領という大事業を成功させるためには、この天皇という存在がぜひ必要だと考えるにいたりました。彼の功名心です。 ・何とかして日本占領という事業を輝かしく成功させなければならない。それには昭和天皇を利用する以外ないと考え、天皇を温存することにしたのです。 ・しかし、アメリカの国家方針として、君主国としての日本の徹底的な弱体化が決定されています。どういう形で折り合いをつけるか。昭和天皇はむしろ必要物として温存し、三家の ・皇室を護る宮家などを全部突き崩すために皇室経済法を押しつけて、大変な財産税を課しました。九〇パーセントの財産税を取って、宮家を事実上存続できなくしてしまいます。 ・皇族解体を強行したマッカーサーの意図は、元来そこにあります。つまり、これこそアメリカの対日国家戦略なのです。 ・要するにわれわれは、GHQの占領政策によって、国体を壊されているのです。全壊ではありませんけれども、九割方は壊されているといってもいいでしょう。これを元に戻そうということです。そうでなければ、本当の意味で占領政策を清算することにはならない、と申し上げたいわけです。 女系天皇容認派の "本音" を示してくれた奥平康弘論文――小堀 ・コミュニストは日本に少なくなったかに見えます。しかし、自由民主主義の陣営の一員のような顔をしていながら、コミンテルンの三二年テーゼ(一九三二年にコミンテルンが決定した「日本の情勢と日本共産党の任務に関する方針書」)以来の天皇制打倒という考えを引きずっている隠れ共和主義者が、案外たくさんいるのです。 ・その人たちは、天皇の制度が完全に崩れていいとまでは思わないかもしれませんが、限りなく天皇の権威をゼロにしたいと考える。そして、首相公選制のような制度改革を通じて事実上の大統領制を実現する。 ・皇室はいらっしゃるかもしれないけれども、本当に儀礼的な、あるいは文化的なメセナとして存在すれば十分で、国家元首には象徴天皇ではなくて、公選された首相か大統領がなればいいのだという共和主義者がいるんですよ。この種の人たちが案外多いのです。 ・このような考えの持ち主が、私どもが非常に苦心して積み上げてきた男系でなければ万世一系の皇統といえないという理論をひょいと逆手に取って、「男系の系統は絶えた。いまの皇室は万世一系の皇統を継ぐものではない。事実上、天皇制は崩れた」という攻勢に出てくることは目に見えています。 血筋の純粋性が天皇家を支えてきた一番太い柱――櫻井 ・天皇家がなぜ天皇家として存続してきたかといえば、何よりも血筋の純粋性というものが天皇家を支えてきた一番太い柱です。 「有識者会議」の俗論と変わらぬ所功氏・高森明勅氏の主張――八木 ・これまでにも、その時々の天皇の近親に男系男子が恵まれないことは何度もありました。ちょうど、いまと同じような状態でした。 ・そのときに、女系にすることだけは絶対に避けてきた。そして血筋を遡って、傍系の宮家から次の皇位継承者を得てきた。 ・継体天皇の場合は、宮家でもありませんでした。火たきをしていた人の素性を尋ねたら、皇孫であるということがわかったので皇位に就いていただいた。我々の祖先はそこまでして男系の血を守ってきたのです。 天皇家の歴史を知ろうともせずに結論を出す「学者」の軽率ぶり――櫻井 ・顕宗、仁賢天皇も、馬飼いに身をやつしていたのを見つけ出してきたという、そういう話が伝わっています。 ・馬飼いや火たきをしていた人が、血筋によって天皇に引き上げられたということは、 第三章 伝統を守るとはいかなることか 「民主化」という名の下に仕掛けられた罠――小堀 ・アメリカは国策上、天皇個人は温存するものの、天皇統治体制下の日本国家の強さを、限りなく無に近づける必要がありました。それが占領政策最大の目標でした。この目標達成のために仕組まれた占領政策の筆頭が、皇室の藩屏の解体でした。 ・皇族十四宮家のうち、三家の直宮家を除きます十一宮家が皇籍離脱せざるをえないように仕組むのです。 ・マッカーサーとしては、連合国の多数派からなる極東委員会が、天皇制そのものを廃絶せよと迫ってきたために、その圧力に対抗して天皇を守る必要がありました。 ・天皇個人は温存するけれども、皇室制度を実質的に解体する――マッカーサーはこれを自分の占領政策の実績として示す手に出ました。 ・その際にGHQは、皇室の「民主化」という、敗者日本国民が抵抗しにくい名目の下に、巧みにこの措置を実行したのです。 ・日本側は、この点でもまたやはりポツダム宣言第十二条の規定に牽制されてしまいます。それは「民主化」という言葉によってです。 ・「平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立」せられた暁には、「占領軍は日本国より撤収する」という文言があります。 ・政府は、占領が終了して独立主権を回復するためには、とにかく占領軍の意を迎えて、彼らの言うところの民主化を達成してみせなくてはならないという、一種の強迫観念に迫られていました。 ・「なぜ日本が伝統を守らない国となったのか」という問いへの答えを簡略化して出すとすれば、それは占領軍に迎合して、彼らの言うところの民主化をなるべく早く、目に見えるかたちで達成してみせる必要があったからだ、ということになります。 ・一方、GHQの要求する民主化は、日本の伝統とは背馳する、真っ向から相容れない価値観に基づいていました。 ・ですから伝統的な価値観は自己規制によって押さえてでも、占領軍に迎合する民主化を何とか達成して、早く講和条約を結ぼうとする内的要請が先行したのです。講和条約を結ぶことが本当の終戦です。 欧米的価値観と日本の伝統的価値観はなぜ相容れないのか――小堀 ・西洋文明は「人間の意志と力が歴史を動かす」という人本主義の原理に立っていると考えてよい。 ・行き着く先は結局、個人の自由な意志に発する力と力の競争です。これが生きるということの原理である。そこにどうしても、せめぎあう自由意志の調整機構としての共和政治という政治倫理が必要となる。 ・この政治倫理の最終形態を形成することが、すなわち歴史の最終目標だという考え方が出てきます。 ・日本の文明は、「人間を超えた次元に働く道理と、それを読み取って実践する人間の徳が歴史を動かすもの」という捉え方です。 ・そこから私に背いて公に向かう聖徳太子以来の政治の理想が現れます。 ・ ・つまり自由競争ではなくて、君恩に対し仕えまつる民の心、「上和らぎ ・占領軍による戦後のいわゆる民主化によって、こうした日本の伝統は真っ向から否定されてしまいます。 ・なるべく早い時期の独立達成のためには、自分たちから進んでそれをその「民主化」を成し遂げて見せなければならない状況に置かれました。これが戦後、日本の伝統が崩壊し始めた流れのもとといえます。 GHQの洗脳工作をあらためて検証すべきとき――櫻井 ・占領政策が行なわれたのは、実質的に、七年足らずです。 ・昭和二十七年四月二十八日に日本が独立を回復したとき、なぜ日本は占領軍の路線をそのまま引き継いだのでしょうか。 ・どうしてあのときに、「これで講和条約を結び占領も終りましたから、過去と決別します」と宣言しなかったのか。 ・国際社会の理屈では講和条約の性質は、その戦争で起きたすべての罪一切を忘却の彼方にやりますというものでしょう。もはや、全部許されますというものです。 ・占領政策を非常に忠実に守ったのが日本です。その結果でしょうか。教育にしても、宮家の解体を含む皇室の弱体化も、日本は占領政策をそのまま引き継いでしまいました。憲法、とくに九条もそうです。 「設計主義」的なものは必ず失敗する――八木 ・社会主義の失敗からわかるように、観念の世界だけで作りあげたものは、実際に行ってみると、想定外の不具合が次々に起こります。 ・政治学や政治思想の分野ではそのような観念に依拠する発想を「設計主義」と呼んでいるのですが、設計主義は必ず失敗します。 ・それに対して伝統は、人々が実際の生活の中で、繰り返され積み重ねられ伝承されてきたものですから、実はきわめて合理的なものなのです。 ・皇位の男系継承も、制度としてきわめて合理的にできています。 ・しかし、「有識者会議」の「設計主義」的なものは、穴だらけです。 ・彼らは主観としては完璧なものを作ったはずだと思っていると思いますが、こんなものを実行したら、たいへんな問題が次々に起こることは現時点でも容易に想像できます。 ・彼らは愚かにも観念論のほうが、歴史を経て生き残ってきた伝統よりも優れているという価値観に支配されているのです。 GHQの横暴をそのままに放置してきた怠慢――櫻井 ・西修(駒澤大学教授)『日本国憲法の誕生を検証する』より ・終戦四十周年のときに、日本の憲法草案作成にかかわったアメリカ人約十名がまだ元気で、西先生は彼らを訪ねていっているんです。そのとき全員が、「えっ、まだあの憲法を使っているんですか?」と言ったそうです。 ・民政局次長を務めたチャールズ・ケーディスは、「私たちが憲法草案を起草したとき、最終的な憲法を書き上げようとは思っていませんでした」と述べ、彼らの作った日本国憲法は占領統治をスムーズに行なうためのものだと示唆し、従って、「日本国民は二、三年以内に憲法を改正する機会を持たなければならない」と考えていた。 ・加えて、「憲法改正の手続きが、こんなに困難になっているとはまったく知りませんでした」と言っています。 ・また民政局で公務員制度を担当したミルトン・エスマンは、アメリカの軍人や法律家でも、日本国の文化文明をまったく知らない人が書いた日本国憲法は正統性を持ち得ない、ときちんと問題点を指摘しています。 ・そのような状況の下でつくられた憲法、そのなかで定められた皇室のあり方をそのまま受け入れて、さらに男系天皇制の維持が難しくなったから、男女同権にして女系天皇を容認しようというのは、GHQよりも許し難い人たちだと思います。 GHQによる皇室典範改正は国際法違反――小堀 ・明治二十二年、伊藤博文の名前で発刊された『皇室典範義解』 「皇室典範は、皇室の基礎を強固にし、尊厳を永遠に維持するために不可欠のものである。これまでの皇統の相承は、不文律の範に則って行われてきたものだが、社会進歩に伴ってあらゆることを法律で決めていくこととなった。皇室典範は、皇室がおん自らその家法を条文化したもので、臣民に交付するものではない。将来改定しなければならなくなったとしても、帝国議会の協賛は不要である。皇室の家法は祖宗より子孫に伝えるものであって、君主が任意につくるものでも、臣民が干渉するものでもない」 ・しかし、この原則がいとも簡単に蹂躙されます。 ・占領軍の占領政策の一環として、旧皇室典範は廃止を強要された。 ・そこに規定された「皇族会議及枢密顧問への諮詢による」という改定ではまったくない。 ・ですから、これは占領行政の一環としての強制であって、明らかにハーグ陸戦法規第四十三条に違反しています。 ・国際法違反の占領行政だということをはっきりさせるためには、「日本はポツダム宣言によって無条件降伏したのではない」ということを明確に言う必要があったのですが、とにかく政府自身、言論の自由を封じられていました。 ・明治政府は、皇室の古来の伝統を近代国家の形に添うような形で継承するべく再編を試み、財政面と法制度の両面から、明治以来の皇室に対する国民の関与を許さないという皇室自立原則をうち立てていました。それがGHQによって、いとも無造作に踏みにじられてしまったのです。 百二十五代にわたる継続性という世界史上の奇蹟――小堀 ・万世一系の意味は、端的に国体の連続性です。 ・つまり古代の伝統が、その神話伝承に語られているとおりの生きた儀礼や習俗として、二千年以来そのままの姿で保存されているという現象をいうのですが、この奇蹟を成就せしめた諸々の条件の最たるものが皇室伝統です。 ・日本の皇室は姓を持ちませんが、姓を持たないということは、姓を名乗る習俗の発生以前から皇位についていたということで、これは一種、究極の姓でしょう。 ・姓を持たないままに王朝が始まって、それがいまに至るまで続いているということ自体が、大陸から見れば、すでに歴史の奇蹟です。 ・だいたい支那は易姓革命が頻々として生じますから、一桁で終わるか、長くてせいぜい二十代ぐらいでしょう。ですから一つの王朝の血統が百代にわたって続くというのは、理想論であると同時に、百代目などはありえないという終末論になるのです。 ・一つの王朝、日本では皇室が、二千年、百二十五代にわたって、初代神武天皇の系統で続いてきているケースは世界史上の奇蹟です。 ・さらにこの永続性に含まれている諸々の古代的な価値が、いまに至るまで、時代の試練を経て生き残っている。それは本当にかけがえのない国家と国民の資産というべき価値でしょう。 ・その諸々の価値が二千年来、日本の文化的秩序の中で生きているわけです。これはどんなに費用を投じ、どんな技術を用いたとしても、再現できない唯一性です。 ・これが、世界の国々から見れば、羨望の的にならざるをえない日本の資産なのですが、また同時にこれが、諸外国が日本に対して覚える畏怖の原因になります。 ・アメリカ人からすれば、日本の国体、その中核をなす万世一系の皇室の存在は、かれらがいうところの日本の異質性の根源であり、したがって彼らの信奉するアメリカニズムの普遍性に対する無言の異議申立であり、最近の表現を以て言えば、一種の構造障壁だと映るわけです。 「道理と徳」を象徴する天皇を見つめるアメリカの眼――櫻井 ・日本人と日本の強さは、「道理と徳」にあると思います。 ・すべての面において日本社会を底支えしてきたのが、道理と徳の価値観だろうと思います。それが、天皇を戴く皇室を頂点にして築かれてきた日本の国の形です。 ・そのなかで人々は、自分なりの分をわきまえながら人事を尽くして生きてきました。 ・個人的な栄達より、「名をこそ残せ」という気持ちで名誉を尊び、それを歴史の流れの中で捉え、それぞれになすべき役割を果たし、恥を知っていました。 ・幕末から明治にかけて日本にやってきた外国の人たちが見たものは、彼ら自身の「進んだ」西洋社会に比べても、すべての面で驚くほどのレベルに達していた日本の姿でした。 ・庶民の暮らしは清潔で豊かで、栄養状態も良く、治安も良く泥棒はきわめて少ないことがわかりました。彼ら自身がめざしていた福祉という面でも、日本は進んでいました。 ・もちろん教育水準は考えられないほど高く、庶民にいたるまで幅広く読み書き算盤ができ、数学も高いレベルを保っていました。 ・技術的にも、非常に優れた製品を多く製造していましたし、そのことは他国に見られない専門分野の確立を可能にしていました。 ・たとえば羽織の紐だけを売る店がその商いだけで成り立つ社会が日本だったのです。 ・専門技術、特定技術の特化は、土木も建築も、工芸も園芸も世界の技術水準を上回っていました。 ・それから侍たちは、死を前提に生きていた。道徳として考えるならば、それは形而上的に見て最高の域に達していたと思うのですが、侍の多くがそうありたいと思っていました。 ・社会のエリート層が、常に無私の地平で天下国家を考えるよう自己を鍛錬していたのが日本です。 ・この種の道理と徳、倫理観を象徴しているのが、明治憲法に謳われる天皇の役割であるわけです。天皇自らが国民に率先垂範する姿勢です。 ・五箇条の御誓文は、天皇に不合理な特権を与えるのではなく、天皇こそが憲法の定めるところに従って統治しなければならないと定めています。 ・明治憲法発布の勅語には、歴代天皇家の威徳と、国民の忠実で勇敢、かつ国を愛し、公に奉仕し殉ずる心のおかげで、この輝かしい国を造ってくることができたと書かれています。 ・日本文明を表現しつつ、この国は上も下も心をひとつにして築いてきたのだと明言しつつ、天皇は自らを律して範を垂れよということなのです。 ・どの国の君主でも、そのような心構えを持たなければならないのですが、日本の皇室は上に立つ方の心得を実践してきた存在だということです。 ・外国から来て、日本のあり方を見ていけば、日本文明の核にあるのが皇室だということに気づくはずです。 ・そのことを知っていたがゆえに、息の根を止め、皇室を立ち枯れさせてしまえば、日本の強さはいつか根本から失われるはずだと考えたのではないでしょうか。 ・日本に対して彼らが警戒心を抱いたのは、日本の出会いの当初、ペリーが来た頃からです。 ・ペリーは砲艦外交を展開しながら、日本を観察して、百年後にはこの国はアメリカにとって、さまざまな意味で脅威になるから、注意をして見なければいけない、と書いています。 ・セオドア・ルーズベルトも、日露戦争に勝った日本に対して強い警戒心を抱きました。 ・アメリカの対日戦略は、ワシントン軍縮会議の頃には、明白にいつか日本を叩く時期が来るとの予測のうえに築かれています。 ・戦後、アメリカが日本に与えた価値観の真の狙いがどこにあるかも知らなければなりません、 ・便宜上の友情を真の微笑、真の友情と思いこむのは間違いだと認識しておかなければなりません。 第四章 いまこそ皇室の究極的意味を考えるべきとき 先人の知恵の深さにこそ学べ――八木 ・江藤淳さんが、「敬語の体系を見ると、最終的には天皇に向かっている。日本語の体系自体が天皇を中心としたものになっている」という指摘をされた。 ・言語体系のみならず、日本の国家体系、あるいは文化の体系自体が天皇を中心としたものになっているのです。 ・そもそも、皇統は、日本という国家の連続性の象徴です。 ・この国が本質を変えずにずっと続いていることを示すのが、まさに万世一系ということなのです。 ・これを絶やすのは実は非常に簡単なことです。 ・しかし、これを維持し続けてくには、たいへんな努力を要する。われわれの祖先たちは、知恵を出しあって、男系の皇統を守ってきたのです。 西洋キリスト教文化圏の価値の範疇「真・善・美」――小堀 ・文化秩序の中心に天皇を戴き、天皇の体現しておられる神々の掟の中で生活している、その意味で依然として日本は神の国であると思います。 ・日本語の敬語の体系は、天皇という存在が人々の念頭にあるからこそ、それを究極の尺度として形成されてきたのです。実は日本では、およそ価値の体系は、皇室中心にできているのです。 ・本居宣長の表現を借りて言えば、「此世の中の惣体の道理」、つまり日本民族の倫理的な価値の源泉は、皇祖、皇室の祖先の事績の中にあるので、われわれ後世はそれを神代の物語の中に読み取ればよい。人の 日本の倫理の最高価値を皇室が体現する意義――小堀 ・日本においての倫理的な価値の最高の範疇は、たとえば「正直」「仁慈」「勇気」という具体性を有しています。 ・精神的な価値を論ずるには、われわれ人間が生活上の実体験から類推できるような具体性が大事なのです。 ・これがいわゆる三種の神器に象徴される価値の最高の範疇で、第一は ・第二の ・第三の ・われわれ日本人にとって重要なことは、こうした最高の価値の範疇の三種が、キリスト教文明圏のように、宇宙の創造と主宰の主である造物主ゴッドから超越的に与えられたものではないということです。 ・また哲学者たちが頭をひねって考え出したというものでもない。 ・皇室の祖先の神話としてきわめて平明で具体的な形で、民族全体が持っている物語の中に伝承されているものだという点です。 ・つまり日本では此世の最高の価値の源泉が皇室の先祖の事績の中にあるわけで、このような皇室と国民の関係は世界中のどの国にもありません。 日本人が紡いできた民族の物語の大切さ――櫻井 ・そもそも皇室の祖先神は、天照大神とされています。天照大神の孫の ・これらはすべて神話であり、科学的な事実とは考えられません。 ・科学畑の方は、「それは事実ではない」と思われるのかもしれまん。 ・しかし私たちが、民族生成の物語を科学や理屈で割り切ろうとするのは誤りです。謙虚に、民族生成の物語が伝えられてきたことの意味を、考えなければならないのです。 ・世の中は、当然、科学だけでは成り立つものではありません。たとえ非科学的ではあっても、伝承されてきた物語が心の糧となり、ひとつの規範を作ってきたということは間違いのないことなのです。 ・そのような、まさに民族の物語を私たちの先人がどのように紡いできたか、その物語を生みだした心のあり方が、とても大事なのです。 日本人の倫理観の核としての祖先崇拝――八木 ・ご先祖様に申し訳ないという考えかたは、日本の倫理的な価値判断の底流に、ずっと流れ続けてきたものです。日本人の倫理観の核の部分には祖先崇拝があるといっていいと思います。 ・仏壇に向かうのは、お釈迦様を信仰しているというよりは、自分たちのご先祖様に対する思いが込められています。 ・墓参りも祖先崇拝の一つです。本来、仏教にはなかった祖先崇拝の考え方が日本の風俗習慣の中で融合したものです。 ・われわれ日々の生活を亡くなったご先祖様が常に見守っているので、悪いことはできない、いいことをしなければいけない、という思いにさせられるのです。 ・そのような感覚こそが、大きな歴史の中での自分の立場というものを自覚させてくれるものであり、日本人の倫理観の大きな基礎となっていました。 ・われわれの倫理観の核にある祖先崇拝、これを国家レベルで行っているのが、皇室で行われている宮中祭祀です。 ・女系になると皇室の祖先崇拝の主宰者が純粋な意味での子孫ではなくなってしまう。そうすると、宮中祭祀が皇室の祖先祭祀ではなくなる。これは日本の国家としての本質的な大転換です。 ・本来、子孫として位置づけられる人が、祖先神を祀る皇室の祭祀の主宰者になるべきです。 ・これは日本の国を根本的に変えてしまうだけでなく、根本的に解体してしまうことになる。日本の国の文化・文明の体系、倫理の体系を壊してしまう。 ・さらに天皇や皇室の日本人にとっての意味を考えるとき、「民の父母」という言葉を想起すべきです。 ・日本の歴史を振り返ってみると、平和な時代は天皇や皇室をさほど意識しません。しかし国家がいざ危機に陥った場合には、国民は、必ずと言っていいほど、最後は天皇・皇室を頼りにしてきた。日本の歴史はその繰り返しでした。 ・天皇を中心として国民がまとまって、国家的な危機を回避し乗り越えてきたのです。近い記憶では、先の大戦と戦後の廃墟からの復興がそれです。 ・今回の皇位継承の問題は、「民の父母」たる天皇にどういう方が就かれるのかという問題です。その意味では国民全体にとって非常に重要な問題です。 ・「民の父母」の地位には誰でも就けるわけではありません。これまで男系の血筋を継承されている方だけが、その地位に就かれてきた。 ・今後も、日本が国家的な危機に陥ることがあるかもしれませんが、その際に、われわれの祖先がずっと頼りにしてきた皇室、天皇自体が変質してしまっていたとしたら、国の主柱たりえないことになる。 ・その意味で皇位継承問題は、日本文明の全体を左右するきわめて大きな問題なのです。 文化の庇護者としての皇室――小堀 ・ゲーテが、フランス革命の惨状を遠くから横目で睨みながら、批判的に捉えつつこういいます。「人間は正義がなくても生きられる。けれども、秩序がなかったら、人間は生きていられない」と。 ・秩序とは空気の如きもので、人間は平生それがあることをありがたいとも思っていませんが、しかしそれがなかったら、たかに生きていられないのです。 ・日本の文化の存在に不可欠の秩序を代表し、かつそれを守っているのが皇室です。 ・つまり日本の文化的秩序の象徴が皇室ということです。ただ政治的な意味での国民統合の象徴というだけではないのです。 ・その核に、祖先祭祀の永続性があります。 ・つまり祖先の霊を厚く祀れば、すなわち子孫は繁栄するという信仰的習俗を百二十五代にわたって守っていらっしゃるのです。 ・そういう祖先崇拝の習俗を、国民に模範を垂れる形で守り、お祀りされていらっしゃるのが皇室です。 ・もう一つ、文化の保護者、日本文化の体現者としての皇室という認識が大切だと思います。 ・和歌というものもあります。勅撰和歌集が、『古今集』以来二十一代集というかたちで、歴代の天皇の勅命により編纂されてきました。日本の和歌の文化を主宰してこられたのが天皇であり、この伝統は、いまに至るまで続いています。 ・たとえば新年には恒例の歌会始の行事が行われていて、こういうかたちで、日本人の言霊を大切にする姿勢を、皇室が率先して体現していらっしゃいます。 ・それから建築もそうです。皇室のご先祖を祀る伊勢神宮では、二十年に一度、定期的に本殿を建て直す式年遷宮が行われてきています。 ・これを最初に定められたのは約千三百年前の第四十代天武天皇で、第一回遷宮が行われたのは次の持統天皇のときです。 ・式年遷宮のときに用いられる材木の需要をみたすという関連が、実は日本の造林業をこれまた象徴的に保障しているのです。 ・建築様式が忠実に受け継がれることによって建築技術と建築の思想が、神宝装束の調製によって織物技術が、そして、その他一切の器具、什器、武具等の工芸や鍛冶の技術も、二十年に一度、伝統の記憶を再確認するというかたちで次代へと伝承され、文化の生命の更新がなされるわけです。 ・それから書道は、時折、非常に能書の天子様が現れます。 ・わが国では、嵯峨天皇、伏見天皇とそのお子様の後伏見天皇、それから後水尾天皇が、非常に立派な和風の書を書かれています。こうした形で日本の書道の興隆がなされています。 ・それから音楽でも雅楽があります。これは、本元の大陸ではもうまったく滅びてしまった唐楽もその一分野として伝承しているのです。 ・唐楽の伝統を、旋律から音階から奏法、楽器などまで日本の朝廷が保存してこれらたからこそ、東洋音楽の古典が日本にだけ伝わっているのです。 ・伝来のものとしては、唐楽のほかに 日本文化の秩序の核心なくして日本人は生きられず――小堀 ・米作りという日本の農業の根幹の部分において、天皇陛下、御自ら、種まきをなさり、田植えをなさり、刈り取りをなさいますよね。そして、新嘗祭をなさる。 ・皇后陛下御自ら、蚕を飼われます。 ・遠く遡って言えば、天皇が皇后に奨めて養蚕業の面倒を見るようにはからわれたのは雄略天皇に始まります。 ・それから、連年各地の植樹祭に必ず行幸されました。 ・つまり日本の農林業の思想、天智の恵への畏敬と感謝の思想を体現保持しておられるのは皇室といえます。 ・ことに、造林植林の思想ですね。これは神話の中の ・素戔嗚尊に ・山に木を植えるということの大切さが、沿岸漁業も盛んにします。上流に木を植えて水質の浄化と環境の向上を図ることの効用が見直されているのです。 ・実はこれは日本の神話時代からの知恵なのです。 ・そういう伝承をわれわれは、皇室伝統の中で伝承してきているわけです。様々な日本の暮らしの叡智が、皇室の伝統の中に息づいていることが大事なのです。 ・この貴重な伝統をむざむざと滅ぼすようなことになれば、日本人は文化的秩序の核心を失うのです。 ・正義は必ずしも、生きてゆくうえで必須ではありませんが、秩序というものは、それがなければ生きていけない。 ・つまり、皇室伝統の衰弱は、日本人が日本人として生きていられなくなるという大問題なのです。 周章狼狽して伝統を覆す暴挙は許されない――櫻井 ・二千年以上続いた文明の歴史の過去を変える権利は、実は誰にもない。変えることは文明に対する冒瀆であり、暴論です。 ・天皇家について論ずるのなら、二千年の文明の歴史に恥じないように、道理にかなったかたちでしなければいけないと思います。 ・私たちは、日本の民族生成の物語という、国民全員で作りあげてきた伝統に対して、もっと謙虚にならなければなりません。 歴史の大きな流れの中に自らを位置づけてきた日本人――八木 ・「有識者会議」の議論に決定的に欠けているのは、歴史に対する意識です。 ・長い歴史を経てきていまがあること、その歴史と伝統に繋がって自分たちがあること、われわれも伝統を背負っているという認識がないのです。 ・進歩史観の持ち主で、自分たちが一番最先端にいて、どのように変えてもいいというような、そういう意識があるように思います。 ・彼らは、祖先を踏み台にして、自分たちが一番上にいると考えている。しかし、本当にそれは正しいのか。 ・われわれは、長い歴史の末端にいるに過ぎない。受け継がれてきた、たくさんのことを背負っている。そして、それを間違いなく子孫に繋げていく責任がある。 まず、昭和二十一年の段階に皇室典範を戻すことが先――小堀 ・現在の皇室典範の制定は、昭和二十二年に占領軍の強制によってなされた占領政策の一環です。 ・われわれが本当に独立主権国家としての尊厳や地位を回復しようと思うのならば、まずこの占領政策の一切を清算しなくてはなりません。 ・当面の課題としては、皇室典範をとにかく昭和二十一年の段階に戻すことです。そこから考えていくべきではないでしょうか。 ・それは緊急避難的な措置として昭和二十二年に皇籍を離脱された元皇族の方々に皇籍復帰への道を拓く、ということを意味します。 ・皇室典範を元に戻します。すると、第一章の第一条の義解に、「皇統は男系に限り女系の出所に及ばざるは皇家の成法なり。上代独り女系を取らざるのみならず、神武天皇より崇峻天皇に至るまで三十二世、曾て女帝を立つるの例あらず」云々と述べています。 ・その後に続く義解の文の中で、女帝はやむをえない中継ぎの処置であった、ときちんと言っています。ここに戻って、考えればいいことです。 ・第二十三条には、摂政でさえ、女性の場合は配偶者のないものに限るとしてあるのですから、わが国では古来、英国流の皇配殿下とか皇婿殿下といった身位は到底考えうべからざることとなっていたのです。 鼎談を終えて 先人たちの 櫻井よしこ 平成十八年一月十日 ・現在の日本に最も欠けているのは日本文明だと思えてならない。 ・この国から日本らしさとか、日本人らしさと形容される資質が急速に喪われつつあるのが現状だ。 ・日本と日本人の質的変化は多様な形で子供たちの姿に凝縮される。また一連の変化は、子育てをする大人世代の変化でもある。 ・十年前、あるいは二十年前の電車内での風景と現代のそれとを較べてみれば、皆、変化してきたことがわかる。 ・一言で断ずれば、それは日本文明の香りとはほど遠い、美しさを欠いた変化であるからだ。 ・日本の歴史を辿り、日本文明の姿を探ろうとするとき、伝統を守ることによって保たれてきたさまざまな "美" に目を開かせられる。 ・伝統こそは、日本人の心延えの集積であると同時に、長い歴史に洗われて残った、形としての伝統が、見事な "理" の極致を形にしたものであることにも驚かされる。 ・天皇を戴く日本の皇室の在り方は、神話に端を発し、今日まで世界最古の皇室として存続してきた。 ・幾百世代にもわたって守られてきた男系天皇制は、それがまさに先人たちの心延えであると同時に、この国をこの国として存続させるための合理的工夫の集大成であったと思う。 無知と善意と、それに付け込む人々 八木秀次 平成十八年一月五日 ・愛子様のお子様が天皇になられれば、男子であれ女子であれ、史上初の女系天皇が誕生する。 ・女性天皇が容認され愛子様が即位されても、一貫して純粋に男系で継承されてきた皇統が、愛子様のお子様が即位された瞬間に絶えてしまう。 ・愛子様まで百二十七代純粋に男系で継承されてきたという意味での「万世一系」の皇統が絶え、別物になってしまう。 ・神話の時代からの伝統を根拠にした皇室ではなく、伝統とは切れた「新しい皇室」が誕生するのである。 ・しかし、そのような「新しい皇室」を国民はこれまでと同じような尊崇の念をもって戴くことができるだろうか。 ・愛子様のお子様の代には、まだ尊崇の念もあるだろう。しかし、次の代、その次の代となったとき、女系というこれまで天皇や皇族にはなれなかった血筋の方々を、天皇・皇族として国民はお迎えすることができるだろうか。 ・女系天皇容認は天皇制度の「終わりの始まり」である。 ・もともと天皇制廃絶論者であった人々はいま、こぞって女性天皇・女系天皇支持の立場に回っている。そのことは何を意味するだろうか。 ―― 完 ―― |